「第一城」為何難逃沒落命運?英駐安平讓台灣樟腦成世界之最

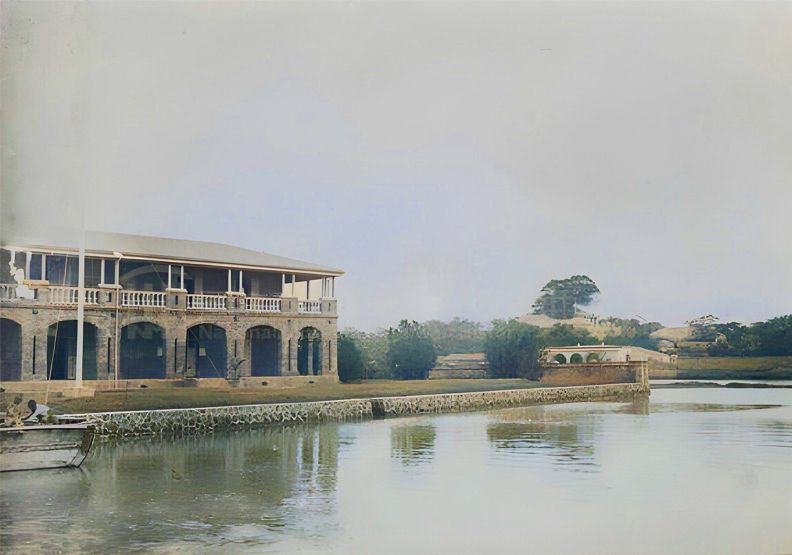

圖/同治四年(公元1865年)落成的安平英國領事館一景。日治時期安平港因漂砂淤積嚴重而逐漸式微,領事館也遭改建,原址現今為安平區西門國小。取自國立台灣歷史博物館典藏網。

圖/同治四年(公元1865年)落成的安平英國領事館一景。日治時期安平港因漂砂淤積嚴重而逐漸式微,領事館也遭改建,原址現今為安平區西門國小。取自國立台灣歷史博物館典藏網。 台南安平作為「台灣第一城」,是「台灣」一名的由來。自公元1624年荷蘭東印度公司的統治開始,歷經鄭氏、清朝等政權,安平便一直是台灣最主要的據點。隨著清末台灣開港,各國紛紛前往設行通商,安平迎來新的光景,同時也不可避免其沒落的命運。

蔗糖和樟腦之都

清廷與英、法等列強簽訂《天津條約》後,安平成為台灣四個開放的通商口岸之一。數年間,來自世界各國的商人,紛紛來到安平設立相當於今日出入口貿易公司的「洋行」,又以英國為最大宗。

以最具代表性的「安平五洋行」為例,除了唻記為美資、東興為德資之外,其餘三個洋行德記、怡記、和記均為英資。

說起清代台灣的出口商品,很多人或許都會想到蔗糖,而安平也確實是當時糖業發展的中心,但銷往中國本土與日本居多。在英國進駐安平之後,便開始全力發展當時為重要工業原料的樟腦產業,讓台灣的樟腦生產量成為世界之最。

英國從樟腦所獲得的龐大利益,令清廷一度想將其收歸國有,甚至雙方還引發了史稱「樟腦戰爭」的軍事衝突,在英國壓倒性的火力壓制下,清廷被迫再次簽訂城下之盟,英國自此完全壟斷臺灣的樟腦產業。

直至二十世紀初期合成樟腦的問世,才正式終結台灣的樟腦榮景。

信仰、醫藥與知識

安平開港通商之後,並非是英國單方面獲利,樟腦與砂糖產業的暢旺,也很大程度地改善了台灣基層人民的生活。

除此之外,英國各方領域的知識分子憑藉貿易網路來到台灣,引進過去台灣人前所未見的技術與資訊。其中影響台南最深遠的,當屬英國長老教會的傳教士湯瑪斯.巴克禮(Thomas Barclay)。

Just For You

Just For You