大直民宅倒塌北市都爛泥?土壤液化危險區10縣市都有!

圖/台北市中山區大直街94巷民宅9月7日晚間驚傳下陷。取自立法委員「王鴻薇」臉書。

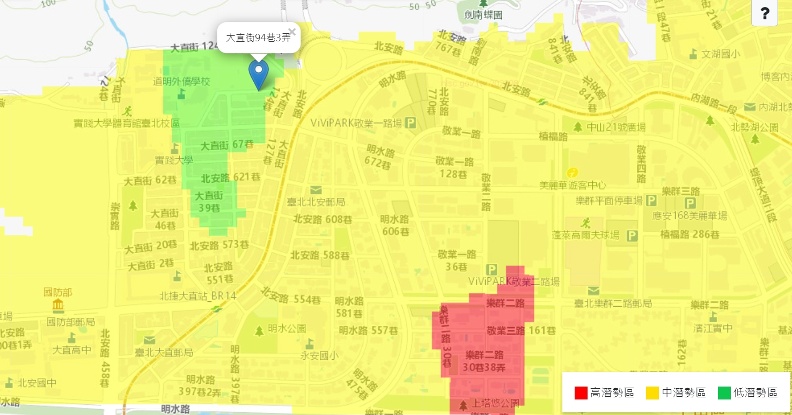

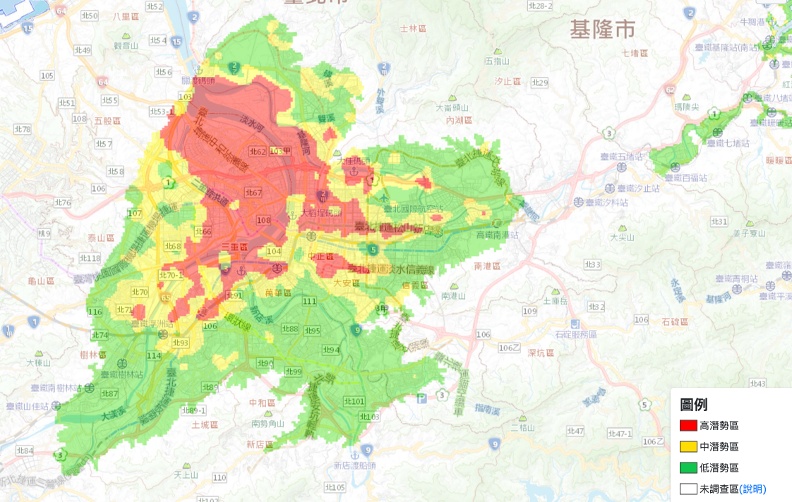

圖/台北市中山區大直街94巷民宅9月7日晚間驚傳下陷。取自立法委員「王鴻薇」臉書。 台北市中山區大直街94巷於9月7日因基泰建設於鄰近工地施工,導致周圍民宅發生傾斜、塌陷,有一棟公寓甚至「1樓陷入地底」。事實上,根據經濟部中央地質調查所土壤液化潛勢查詢系統,大台北有不少地方都是土壤液化高潛勢區,因此民眾須特別留意自己住的地方是否有危險。

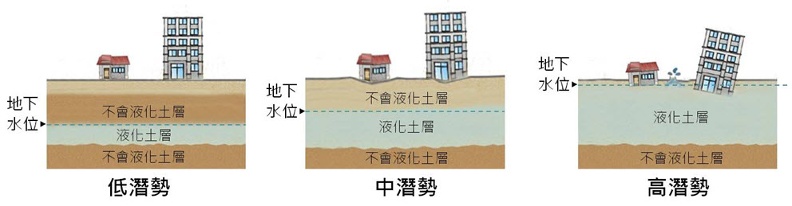

土壤液化指的是當土壤因地震的壓密作用,造成原本在深層土壤的水份,被擠壓到表層,土壤顆粒間的有效承受作用力下降為0,土壤呈現如液態的狀況,此時當承受不住地下水的壓力時,地表就會破裂。

而容易發生土壤液化的地方,通常是是年代比較新的細沙,或顆粒大小相當且排列整齊的泥土中。常見地形例如河岸、海岸、舊河道填土造屋、海埔新生地或因風力而堆積而成的沙丘中。台灣較常發生的地點則有西南平原沿海、蘭陽平原、屏東平原、台北盆地等。

土壤液化高潛勢區嘉義最多!

中央地質調查所分有高、中、低潛勢區,代表可能發生液化現象的嚴重程度的高低,根據土壤液化潛勢查詢系統,全台各縣市高潛勢區面積比例前十名為:

1. 嘉義縣:53.15%

2. 彰化縣:47.23%

3. 宜蘭縣:44.24%

4. 高雄市:39.55%

5. 台南市:38.31%

6. 雲林縣:32.05%

Just For You

Just For You