從智慧建築環境永續 開啟淨零建築路徑

由內政部建築研究所所主辦的優良智慧建築作品評選,彰顯並推動優質的智慧建築;於2022年獲獎的臺北市萬華區青年公共住宅新建工程,便融合智慧化元素與永續經營概念,正代表臺灣為建立智慧化居住空間持續共創美好。

由內政部建築研究所所主辦的優良智慧建築作品評選,彰顯並推動優質的智慧建築;於2022年獲獎的臺北市萬華區青年公共住宅新建工程,便融合智慧化元素與永續經營概念,正代表臺灣為建立智慧化居住空間持續共創美好。 智慧建築是什麼?隨著宅經濟與高齡化社會的來臨,智慧建築、AI智慧宅等名詞掀起熱議。事實上,我們正走在產業持續變革、人工智慧崛起的世代,人們對房子的看法也從住宅本身到更注重智慧化與機能性。利用軟硬體設備,透過資通訊技術,一個「懂你」智慧建築,不但為居住者帶來安全和便利,還有助於節能減碳,因此近年來成為顯學。

科技能量結合人性需求,智慧建築推動宜居與淨零

我們常說:科技來自於人性,智慧建築便是隨著人們的需求,將生活需求跟智慧聯網,運用新興智慧科技5G、AIoT、環境監測感知整合能源管理等系統整合,達到安全安心、健康照顧、節能永續及便利舒適的居住目標。

好比說臺灣已步入高齡少子化的社會,智慧建築透過物聯網監控,融合環境感知等整合系統與能源管理,可以看見居家長輩或幼兒的情況,適度調整燈光、空調、電力等生活感度需求;讓人在不經意之間感到更舒適外,也能同步收到發生跌倒意外警示,即時為長輩因應處理。這種「懂人性、有內涵」的智慧建築,讓人感受到智慧照顧生活模式的全新樣態。

而想要體驗這種人性的生活樣態,可以到位於臺北市文山區的「智慧化居住空間展示中心」。自1998年建置起,一直將智慧化居住情境、IoT智慧生活科技發展及智慧生活升級做為推廣重點,讓參觀者體驗同時,更能鏈結業界與市場方向,帶動智慧生活的動態與未來性。

內政部建築研究所說明,智慧化居住空間展示中心於2021年升級至Living4.0後,持續配合智慧建築的推廣需求,提供更加完善的智慧化系統設備展示平台,並透過模組化持續擴充展示設備的管理及服務功能,建立智慧住宅典範,促進產官學與民眾一起邁向智慧化住宅帶來智慧好生活!

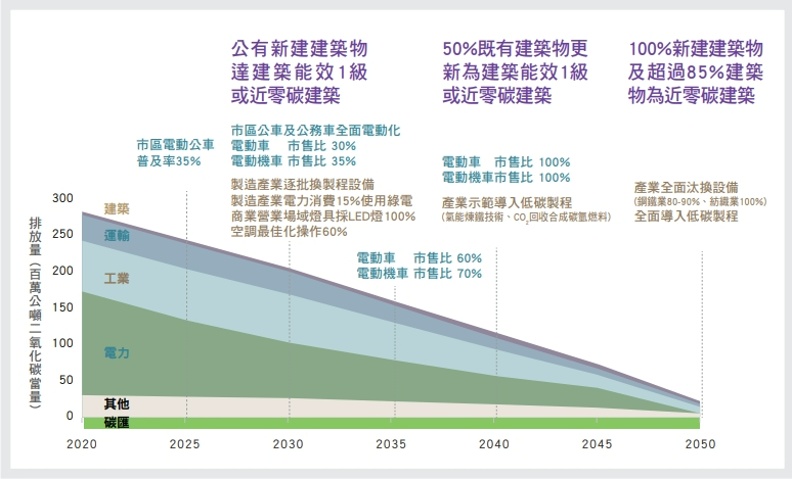

同時,鑑於氣候變遷對環境、人類生存影響愈來愈深遠,全球已有130多國提出「2050淨零排放」,臺灣也已提出與世界同步的計畫。在去(2022)年發表「臺灣2050淨零排放路徑」5大面向後,為因應氣候變遷與全球淨零減碳局勢,內政部更開始「淨零建築」路徑規劃藍圖,期由公有建築物帶頭做起,引導民間建築跟進,逐步提升建築效能。

其實在臺灣,對於淨零排放的規劃其實已經行之有年,自內政部建築研究所1999年推動綠建築標章制度起便已持續將「綠建材」、「綠建築」、「智慧建築」的觀念不斷推廣;依循這個脈絡,建築研究所推動的淨零建築發展歷程,得以讓我們一步步去達成2050年「近零碳建築」的目標。

「淨零建築」的發展緣起,綠建築與智慧建築標章認證,兼具環保、節能、人性化

知名建築師貝聿銘曾說:「建築是生活的鏡子」,建築跟人一起與時俱進著;而在這個時代,建築更是推動淨零排碳趨勢的一部份。在臺灣,內政部建築研究所自1999年便一路推動綠建築評估指標起,到2003年推動智慧建築標章,直至今日持續不斷往淨零建築的方向邁進,成果豐碩。

Just For You

Just For You