整合3000間診所,架起社區醫療地圖

醫師工作須接觸大量數據,「如果每天要花十分鐘做重複的事,不如花十小時寫一個程式幫你完成,」高雄榮總核醫科醫師李昕迪笑說,讓機器將人從瑣事中解放,就是學習寫程式最大的好處。

李昕迪就讀高雄醫學大學醫學系,就開始接觸程式,但缺乏解決問題的動機,很快就放棄,程式指令一個也沒記得。工作後,喜歡學習的她開始加入程式社群,到處聽演講,但仍遲遲沒有動手做。

但她卻對地圖特別有興趣,還是開放街圖(Open Street Map)的「貢獻大戶」。這是個靠眾人之力編輯、類似維基百科的免費地圖軟體。她常徒步在自家附近到處走,一一將新開的路與商店標上地圖;出去玩,也不忘沿途拍下路標與景點。回家後,別人忙著整理旅遊照片,她則是將上百張景點一一更新到地圖上。「很像宅宅,」梳馬尾、脂粉未施的李昕迪笑說。

大六實習時,學長告訴她一個真實故事:一對老夫妻帶孫子去家裡附近小診所治感冒,護士順口問老人家是否聽過大腸癌篩檢。兩人決定「順便」檢查,沒想到就發現大腸癌初期血便反應。

其實,政府一直在推動家醫制度,每家醫學中心會搭配五到十間基層診所組成的「社區醫療群」,鼓勵有輕微症狀的民眾,到家附近的小診所看診;若透過診所轉診到醫學中心,還有掛號費優待,好處很多。但是,這些訊息鮮為人知,加上民眾信任大醫院,使用的人不多。

她開始思考,「為什麼沒有人把社區醫療資訊,標示在地圖上?」最後恍然大悟,懂醫療資源、又熟開放地圖的她,就是那個「沒有人」。

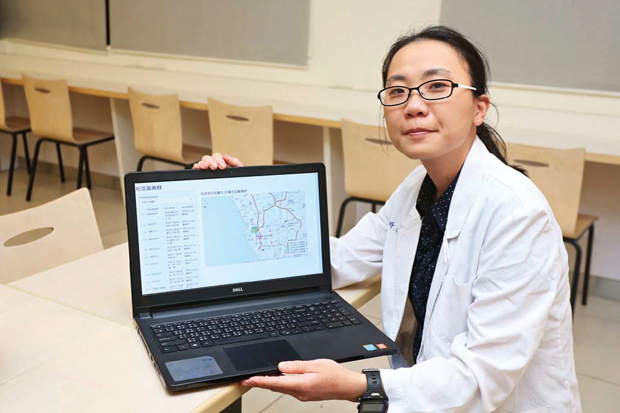

花兩個月 寫出社區醫療地圖

沒想到,她就這樣一頭栽進這個專案,將社區醫療資訊地圖的程式分為兩部分:地圖與醫療院所地址。她先寫一個程式,抓下衛福部網站3000多筆診所地址;接著用Google工具,將一行行地址,轉為一組組座標,在開放街圖上標出精確位置。

最後,再加上一個互動網頁套件,使用者只要點到醫學中心,地圖上就會冒出五彩繽紛的圓點,每一點,就是一間社區醫療群診所。

李昕迪認為,從無到有做出一個網站,並不如想像中難。一般人以為,得一行一行「刻」出所有程式碼,其實只要參考國外網站架構,再如拼圖,將不同的程式工具拼接在一起,網站就完成了大半。真無法接合的部分,才要靠自己一句一句寫程式,將兩個工具「黏起來」。

總共只花了兩個月,她就架起了網站。「運氣滿好的,」她強調三次。

過程中,她因為不熟練工具,常做到一半「卡關」,只好直奔社群求救。幸好,程式人多有「俠義」,當看到有人要用寫程式解決公眾問題,都會慷慨傾囊相授,把架站所需知識與資源兜起來。

Just For You

Just For You