俄羅斯前身蘇聯轟炸過台北!投280枚飛彈毀松山飛行場如烏克蘭

圖/取自Unsplash。攝影者UX Gun。(示意圖)

圖/取自Unsplash。攝影者UX Gun。(示意圖) 編按:俄羅斯與烏克蘭戰火持續延燒,雙方在激烈交火下,已造成許多第一線無辜士兵陣亡,令全球不勝唏噓。但你知道嗎?其實俄羅斯的前身蘇聯,也曾對日治時代的台北進行轟炸!究竟這段慘痛歷史有什麼樣的時空背景?本文筆者帶你穿越了解時代悲歌!

真的有這一天,蘇聯轟炸台北!

84年前,西元1938年2月23日,為慶祝「紅軍節」(祖國保衛紀念日)到來,蘇聯高層因《中蘇互不侵犯條約》,在當時遷都武漢的中華民國空軍司令部提供最高機密軍事情報下,派出航空志願隊(Советские добровольцы в Китае / Soviet Volunteer Group)來華助戰。

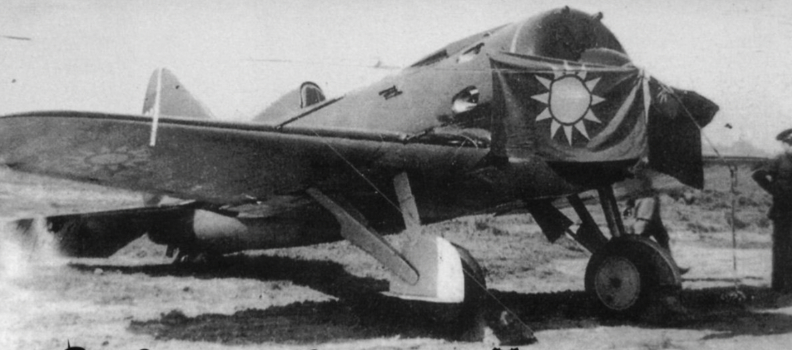

當時蘇方以28架「圖波列夫」(Tupolev)製「快速」(SB)轟炸機,並漆上中方空軍青天白日國徽的方式,於近中午11時5分開始,直至下午3時42分為止,自漢口機場起飛,展開一場前所未有,中、蘇協同,對台北松山飛行場的空中攻擊行動!

是的,台北松山飛行場,當時是日本政府的領土,屬於日本海軍航空隊管轄,其基地幅員遼闊、後勤物資充沛,日方工程技師甚至開始著手,組裝由義大利運抵的轟炸機「Fiat BR.20 Cicogna」(由飛雅特生產),目標劍指武漢,以求奪下中國,制霸東亞!

癱瘓日本帝國松山飛行場!蘇聯空軍Fire!Пожар!

然而,這場直線飛行距離近1000公里之遙的松山飛行場空襲,除了是中華民國空軍,對台灣本土進行的首次空襲行動外,也是二戰期間,日本帝國面臨到的第一場領土轟炸事件。

由於護航里程過遠,戰鬥機無法待命隨側保護,同時又為避免燃料過度耗損,蘇聯當局遂指示,所有轟炸機須於5500公尺的高空,接近缺氧的低溫環境裡飛行,藉以避開日軍雷達的警戒。此舉雖然大膽又有點不人道,可確實順利地讓日軍戰機無法即時升空攔截。

長驅直入,猶如踏進無人之境,在蘇聯王牌飛行員兼指揮官雷洽哥夫(Pavel Rychagov)的策劃下,4個多小時的不間斷攻擊,全身而退的蘇聯空軍,先在福州機場補充油料後,再平安返抵漢口。

Just For You

Just For You