台北人的共同回憶:回顧中華商場的興衰【上】

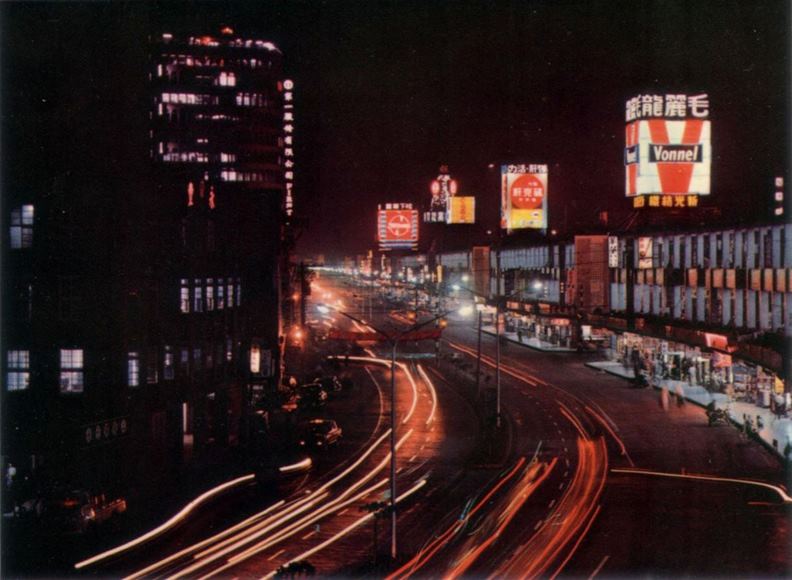

中華商場收錄了許多台北人的青春回憶。(圖片提供:張哲生)

中華商場收錄了許多台北人的青春回憶。(圖片提供:張哲生) 近來由於公共電視拍攝《天橋上的魔術師》,讓曾經存在超過30年的「中華商場」,又重新獲得輿論關注,並引發熱烈討論。在中華路那八棟三層樓的建築,不僅是許多老台北人的共同回憶,更是這座城市令人難忘的文化地景,在這片場域發生過無數悲歡離合的時代故事。請跟著懷舊達人張哲生的筆觸,一起回味中華商場的成立背景和興衰起伏。

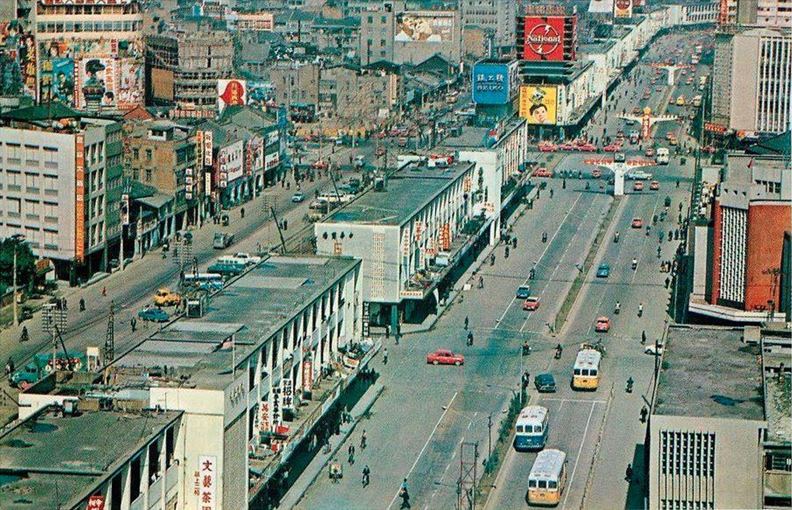

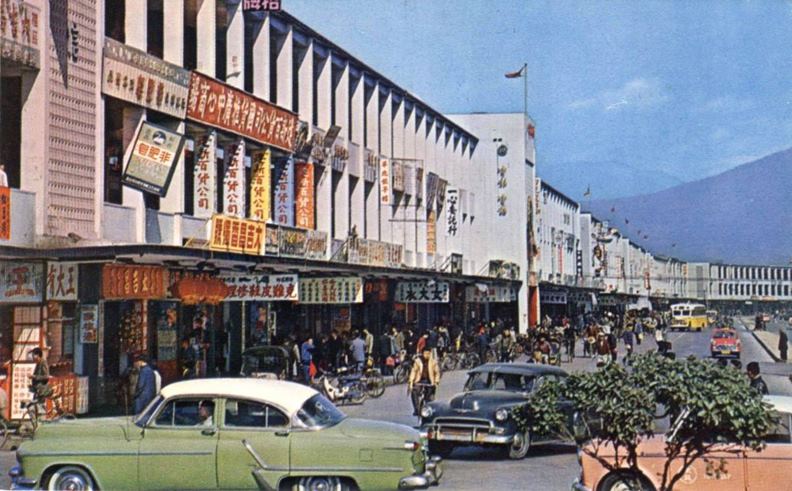

1961年,沿著縱貫鐵路線,台北市中華路上矗立起八大棟的三層樓建築,隨著許多店家的遷入,這裡成為繁華一時的「中華商場」,一千多家販賣各種滿足人類欲求的攤商店面,吸引了許許多多人來此流連而忘返,也留下了許多喜怒哀樂、悲歡離合的故事與回憶。

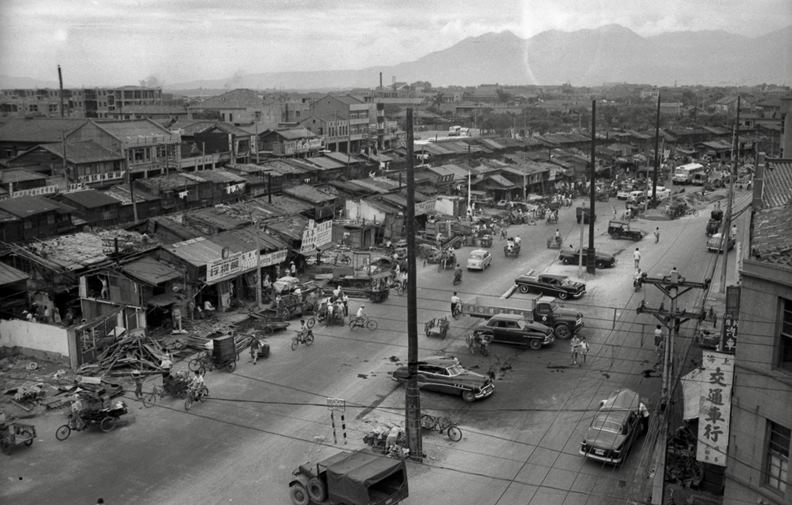

在那個因為戰爭而流離失所的年代,國民政府為了安置由中國大陸撤退來到台灣的各省流民,先是在西門町東邊的縱貫鐵路沿線,從小南門延伸到今日台北火車站前面百貨大樓一帶,搭建起一千六百多間簡陋的竹棚木屋,作為各路英雄好漢的暫時棲身之所,成為1950年代台北市的獨特景觀。

1959年,蔣中正總統指示整頓重建。於是在1960年,台北市政府決議將中華路鐵路東側的市集聚落改建為新式商場,並於同年7月1日起開始進行違建的拆除與商場的興建工作。當時迫於經費不足的限制,因此以居民一次負擔的方式籌措改建經費。負責規劃興建施工的是陸根記營造,工程進展相當快速。

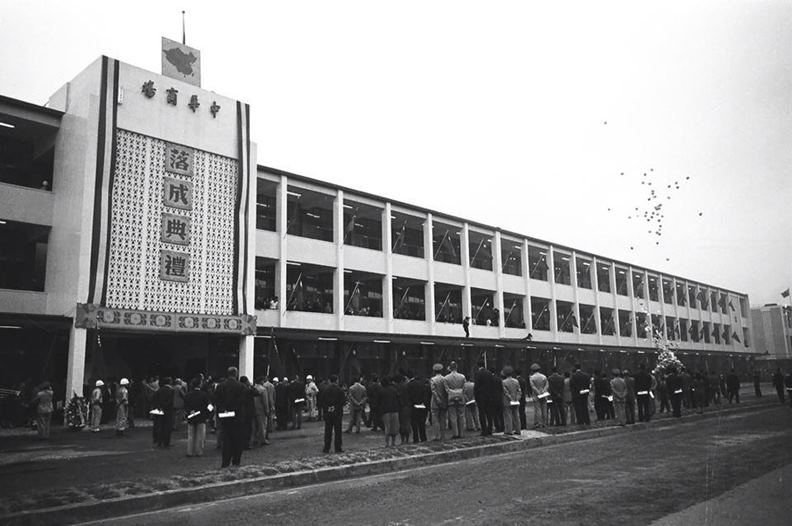

經過八個多月的施工,1961年4月22日,單一建築體呈長條狀,以連棟方式形成一長串排列的八座三層樓水泥建築正式落成啟用,由當時的台灣省主席黃杰命名為「中華商場」並題字,中華商場以八德做為各棟之名,成為當時台北市的新地標。

中華商場坐落在台北市中華路一段中央,北起忠孝西路口,南至愛國西路口,由八座三層樓建築所組成,由北而南以「八德」為名分段,分別為忠段、孝段、仁段、愛段、信段、義段、和段、平段,總長1,171公尺,興建經費總計為新台幣47,335,845元。

八座三層樓的中華商場,共可容納1,644個租戶,平均每戶只分得約2坪大空間;一樓為商店,二、三樓為住家(後來二樓也幾乎成了商店),當時是大台北地區最大的公有綜合商場,緊鄰西門町,興盛一時。

Just For You

Just For You