規劃20年卻爭議不休!一文看懂淡北道路到底在吵什麼?

淡北道路規劃20多年,環評通過後,依舊爭議不斷。取自新北市政府網站。

淡北道路規劃20多年,環評通過後,依舊爭議不斷。取自新北市政府網站。 連接台北市與新北市的「淡北道路」,1996年提出興建計畫至今20餘年,即便2020年1月15日通過環評,至今依然吵得喋喋不休,一滴柏油都無法入土。究竟淡北道路爭議毫無止息的緣由為何?《城市學》整理關鍵爭論點,觀一文而懂全貌。

交通是都市發展的命脈,順暢的車流帶動滿盈的人流,促進經濟成長。不過交通道路的興建,往往牽一髮動全身,除了建設與環境保護間的拔河,當地居民的意見也左右計劃的執行。

淡北道路是什麼?

新北市淡水區唯一聯外道路為「台二線」,車流量大、車道容量不足且橫交道路多,交通尖峰時期總是塞車塞得水泄不通,車陣甚至綿延數公里。

該路段令新北市政府交通主管機關頭痛不已,不僅車流不順,影響當地民眾生活機能與住商環境,救難、就醫也經常陷入困境。

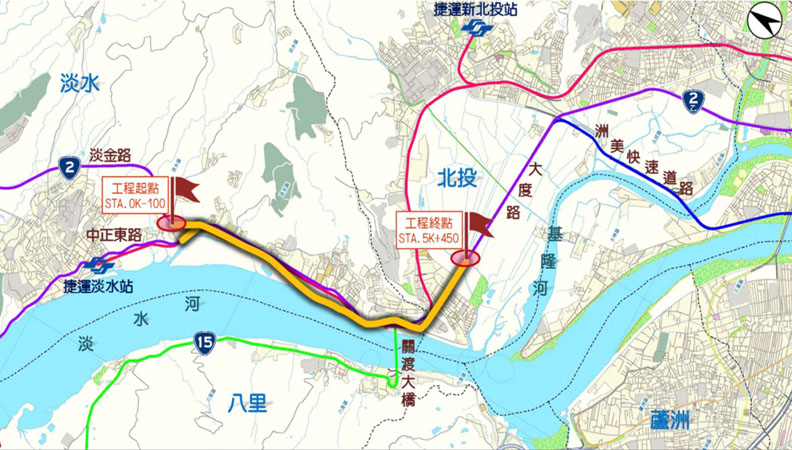

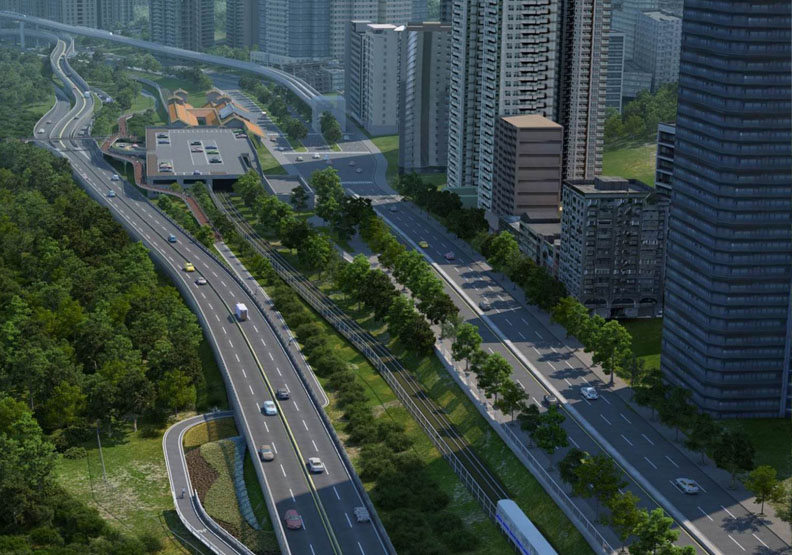

因此,交通部公路總局1996年提出淡北道路計畫,2007年由台北縣政府(現新北市政府)接手,規劃淡水河北側沿河快速道路,北起台二線與台二乙線交會點,也就是淡金路與中正東路交叉路口,南至台二線與大度路交會點,為北市大度路與立德路口東側,全長約5.45公里,造價63.05億元,原為雙層高架,後改為平面道路。

交通經濟發展與環境保護的拔河,淡北道路窒礙難行!

為了紓解淡水的交通困境,新北市府多管齊下,如今淡海輕軌通車,擴充台北捷運淡水線的服務路網,興建中的淡江大橋未來可分擔淡水往返八里的車流,淡北道路則是下一個都市發展里程碑的重要推手。

觀看新北市府釋出的「淡水河北側道路計畫模擬圖」影片,從淡水都市發展為視角,只要興建淡北道路,就能銜接沿途交通樞紐、特色景點,藉此提升遊憩品質、完善城鎮體系、交通與環境共生共榮。

Just For You

Just For You