航空業怕肥宅搭機?登機前「量體重」涉飛安,曼谷航空跟進南韓

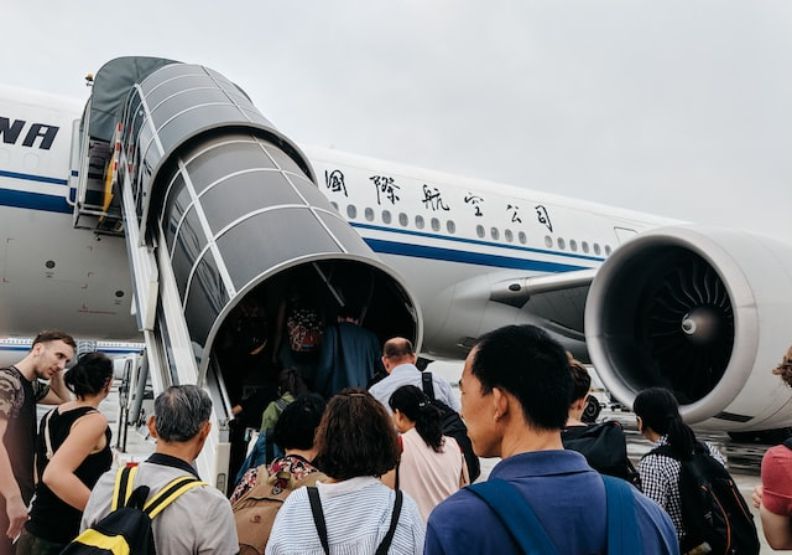

圖/取自Pexels。攝影者Victor Freitas。(示意圖)

圖/取自Pexels。攝影者Victor Freitas。(示意圖) 國際多家知名航空先後以飛安為由,宣布於登機口設置體重計,以測量旅客及隨身行李重量,其中如大韓航空,就在官網強調這是南韓國土交通部新規定,因此當地金浦機場8月28日至9月6日都對國內線乘客進行體重測量,仁川國際機場9月8日至19日也針對出境乘客進行同樣作業,不過乘客有權拒絕;6月紐西蘭航空(Air New Zealand)亦基於紐國民航局要求,宣布1個月期間測量乘客體重,藉此收集資料並分析飛機負重和平衡狀況,不過基於隱私考量,會嚴格保密乘客體重數據;而近來航空業這作法,也出現第三家泰國曼谷航空跟進。究竟體重對飛行中的飛機影響多大?為何網友認為這規定有歧視肥宅之嫌?

航空業新規「斤斤計較」涉敏感隱私!乘客體重對飛機飛行影響多大?

面對航空業新規定「斤斤計較」,不僅大韓航空代表表示,韓國法律要求所有韓國籍旗艦航空公司,至少每5年就要給乘客「量體重」,並測量其隨身行李重量,以提高飛行效率外,泰國曼谷航空9月17日也發表聲明指出,10月31前將針對搭機旅客進行體重測量,並強調「體重屬於個資,本公司絕對會為乘客保密」,而此舉也為確保飛安,是一項符合國際民航組織(ICAO)的標準措施。

究竟為何替搭機乘客量體重,攸關飛行安全呢?其實國際民航組織(ICAO)基於研究、計算標準乘客重量和平均重量的立場,確實立下新規定,希望藉由乘客登機前紀錄體重,確保飛機載重均衡,並有效減少燃料消耗,提升飛機的飛行效率。

但針對這做法,飛行安全公司Afuzion執行長希德曼(Vance Hilderman)受訪時認為,航空業以飛安為由,不太合理。

主要原因是,若旅客坐的是小型龐巴迪、小型的巴西航空公司噴射機,那機上坐10個非常肥胖的人,的確可能造成一些差異,可乘客搭乘737型以上的任何商用客機,早就都將這些因素納入考量。

此外現在的航空軟體,早就能依當下空氣密度、重量變化或其他因素快速作調整,即使是乘客結構非典型的清晨航班,商務客體重超過平均旅客占多數時,都不構成飛安問題。

現代人變胖數字會說話!專家:搭機旅客體型變大、椅背距離小太荒謬

可話鋒一轉,希德曼也同意現代人變重了,但變化當然不只在體重層面,像是他提到「美國人變得更重了,中國人、韓國人也是。但乘客也年輕化了,所以其實會抵銷平均乘客變重的問題。」

Just For You

Just For You