其中,「淨零學院」通識課程聚焦於永續概念的基礎培力,涵蓋SDGs(永續發展目標)、巴黎協定等國際重要議題,協助學員建立宏觀視角;證照課程則與英國標準協會(BSI)等國際組織合作,提供系統化的專業訓練架構;至於技術與實廠課程,自然是透過與企業合作開設的實作專班與場域演練,精準對接產業需求,提升學用一致性與轉化效能。

圖/由高雄市政府開設的淨零學院,已成為南台灣最受歡迎的學院。遠見雜誌提供。

圖/由高雄市政府開設的淨零學院,已成為南台灣最受歡迎的學院。遠見雜誌提供。

而迄今為止,「淨零學院」已累計培訓超過4,500人次,發出1,600張證照,成為南臺灣最具指標性的綠色培育基地。同時,陳其邁也持續親自參與課程,展現其在推動淨零教育上,作為地方領導者的魄力與長期承諾。

2025《遠見》施政滿意度調查「環保」指標六都第一!高雄加碼285億淨零預算強化碳排治理

另一方面,為擴大永續施政的效益,高雄市府還將2025年將淨零預算大幅調升至285億元,較前一年,一口氣增加了64億元,在資源配置上,同樣表現堅定的政策立場與執行決心。

這項策略性的加碼,無疑將加快高雄永續轉型的步伐,推動力道也愈加紮實。尤其在綠色人才培育逐見成效、永續減碳制度逐步建構、財政資源持續挹注之下,高雄的淨零之路已愈加清晰明確。此刻的港都,早已不僅是台灣地方治理的領航者,更於全球淨零競賽中率先布局,穩步掌握未來優勢。

圖/2025《遠見》縣市八大面向滿意度。杜軍儀製圖。

圖/2025《遠見》縣市八大面向滿意度。杜軍儀製圖。

進一步從法制建構來看,高雄也並未僅止於呼應中央政策,而是更主動地加快地方治理腳步。繼中央公布《氣候變遷因應法》後,高雄市府就於2024年6月發布《淨零城市發展自治條例》,成為全台第一個以法規形式推動在地淨零的城市。

該條例的核心內容聚焦於四大面向,包括強化政府層級的淨零治理、協助產業調適升級、促進市民參與機制,以及落實公正轉型原則。

設計方面,則是依據高雄自身的碳排放結構與產業分布量身訂作,透過鼓勵企業攜手合作推動節能減碳、提升能源使用效率,進而帶動更多自願性減碳行動的投入,逐步擴大社會參與的整體基礎。

圖/高雄市容。張智傑攝。

圖/高雄市容。張智傑攝。

同時,高雄也藉由導入碳交易市場與自願性減量機制,在追求環境永續的同時,兼顧產業發展與地方就業,持續推升城市邁向綠色經濟與創新轉型的整體動能。

在此基礎上,高雄市府除了強化碳盤查機制與減量策略,並推動跨部門協作以提升政策整合效能外,技術層面亦積極推進鋼化聯產與CCUS(碳捕捉、再利用與封存)等前瞻技術的研發,為實現深度減碳奠定堅實的科學基礎。

此外,除了持續推進技術研發,高雄市府也將經濟手段納入永續轉型的整體布局,著手建構碳交易平台,並透過發行綠色債券,藉由金融機制打造具韌性與完整性的綠色金融體系,為轉型所需提供穩定且長期的資源支撐。

未來兩年估減383萬噸碳排!高雄穩健制度、升級施政,2030減碳三成、2050全淨零目標可期

值得注意的是,《淨零城市發展自治條例》第4條明定,高雄市政府將以兩年為一期推動碳管理,其概念借鏡於英國制度,要求政府每一期內明確訂定控管目標、規劃減碳行動方案,同時提出具體的碳預算數據。

有鑑於此,高雄市環保局亦啟動2025至2026年首期碳預算規劃。除盤點橋頭科學園區、楠梓產業園區等20件潛在環評增量案,也評估人口變動對碳排放的影響,推估未來兩年,高雄整體溫室氣體排放量將上升242萬噸。

與此同時,高雄市府也針對減碳潛能進行強化,將本次碳預算,同步納入16項量化目標與57項配套措施,涵蓋產業、自來水、廢棄物、運輸、公部門與建築六大部門。

具體作法包括:推動產業自主減碳、調降電力排碳係數、促進廢棄物再利用、公部門節電、加速運具電動化,以及提升污水下水道普及率等。據此,高雄環保局長張瑞琿推估,若上述措施落實到位,預計高雄在未來兩年能減碳約383萬噸。

圖/高雄「特貿三北基地公辦都更案」成為亞灣2.0計畫的智慧淨零新地標。模擬圖由高雄市政府都市發展局提供。

圖/高雄「特貿三北基地公辦都更案」成為亞灣2.0計畫的智慧淨零新地標。模擬圖由高雄市政府都市發展局提供。

而回顧2023年,高雄市淨排放量為4,952萬噸,較2022年已成功減少283萬噸,顯示地方治理與減碳行動正穩步推進。同時,觀察高雄市府的中長期規劃,預計在2030年達成較2005年減碳三成的目標,並將碳排壓低至4,630萬噸,最終朝2050年全面淨零的長程願景邁進。

由此可見,隨著制度逐步到位、治理效能持續提升、產業協作日益深化,高雄的轉型之路方針明確,可望如期達成中長期減碳目標,穩健邁向2050年淨零願景。

更重要的是,高雄所走出的這條轉型路徑,不僅具備可行性,也展現出高度的示範價值,為臺灣各城市邁向淨零轉型,提供一套可複製、可參照的前進方向。

對此,張瑞琿也加以闡明,強調碳預算並非金錢上的編列,也不具強制力,而是市府針對每兩年溫室氣體排放所設定的總量上限,作為預測未來排放趨勢、引導政策方向與資源配置的重要工具。

因此,從此次高雄碳預算以2022年實際排放量5,235萬噸為計算基礎,並在納入未來新增排放與減碳措施後,市府設定2025至2026年總排放量上限為5,093萬噸,若取其數字與2005年基準年相比,等同是減碳了23%,不僅彰顯高雄推動減碳的政策決心,也意味著城市在制度深化與行動落實之間,逐步建立起具韌性的永續治理模式。

圖/高雄市淨零學院不僅提供淨零專業課程,並結合新興技術與創新解方,促成不同產業之交流與商業媒合,更榮獲2024年國家永續發展獎肯定。高雄市政府提供。

圖/高雄市淨零學院不僅提供淨零專業課程,並結合新興技術與創新解方,促成不同產業之交流與商業媒合,更榮獲2024年國家永續發展獎肯定。高雄市政府提供。

綜上所述,高雄的轉型並非一蹴可幾,而是長期且紮實的累積。從陳其邁的施政思維來看可知,唯有從制度建立到人才培育,從政策協調到跨部門合作,才能打造真正具有韌性與持續性的永續城市。

尤其此次調查中,在「環保」指標與台南並列冠軍、榮獲滿意度第一的高雄環保局,無疑是港都綠色轉型的大功臣之一,因為該局成立的「淨零學院」,正是這種願景的具體落實,不僅為台灣培養出綠色人才,更成為城市轉型的知識樞紐與行動平台。

高雄的經驗告訴我們,真正的轉型,不是空談口號,是在細節中堅持與行動,在合作中共創未來。這條路或許艱辛,但高雄已經走在前方,為台灣各縣市提供了最值得效法的典範。

圖/高雄市長陳其邁。張智傑攝。

圖/高雄市長陳其邁。張智傑攝。

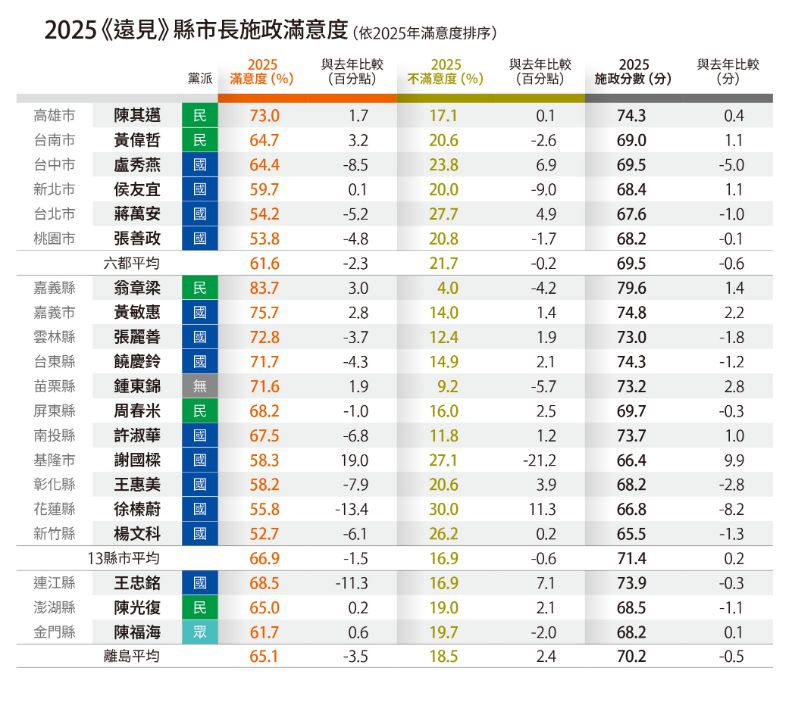

2025《遠見》施政滿意度調查說明

1. 調查執行單位:遠見民意研究調查。

2. 電話調查時間為2025年3月1日至4月13日。

3. 22縣市共完訪14,285人。13縣市抽樣誤差為±3.7%;澎湖縣、金門縣抽樣誤差為±4.9%;連江縣抽樣誤差為±8.5%(信賴水準皆為95%)。

4. 六都各完成市內電話約550份、手機電話約150份。使用洪永泰教授之組合估計方法進行資料合併,各縣市比較將以合併後的調查數據為準。

5. 調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定,並進行加權處理。

6. 各縣市星等評比方式:首先將調查結果的百分比或分數進行標準化後,再依照縣市長施政滿意度占50%、縣市政府八大施政表現占50%的比例加總,成為整體施政表現滿意度。

7. 將22縣市先分為三組:六都、三離島,以及13縣市,各組分別進行集群分析(ClusterAnalysis)之後排定星等。

👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!

圖/高雄市長陳其邁。取自臉書「陳其邁 Chen Chi-Mai」。

圖/高雄市長陳其邁。取自臉書「陳其邁 Chen Chi-Mai」。

Just For You

Just For You