從《2025 台灣米其林必比登推介》看出台灣各縣市美食差異

圖/取自Pexels。攝影者Cats Coming。(示意圖,非內容畫面)

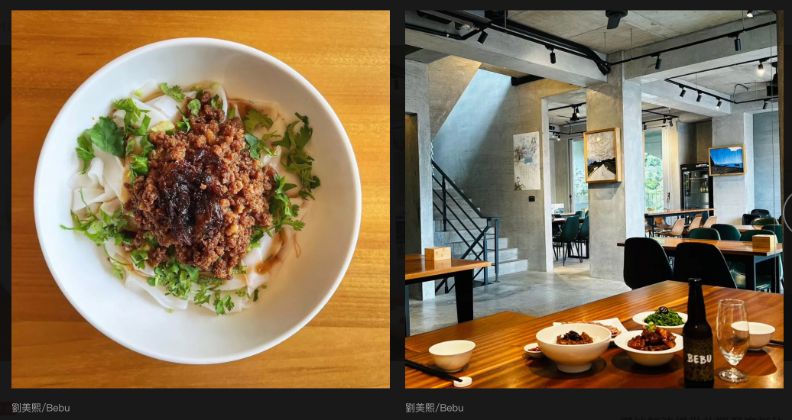

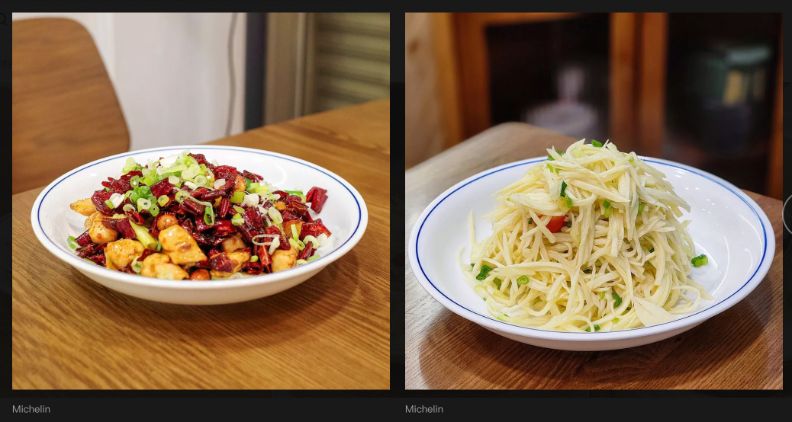

圖/取自Pexels。攝影者Cats Coming。(示意圖,非內容畫面) 2025年8月12日《臺灣米其林指南 2025》揭曉「必比登推介」(Bib Gourmand)名單,全台共 144間餐廳入選,當中包括37間新店家,約六成為台灣在地小吃或特色料理餐廳。而入圍的城市包含傳統範圍的台北37間、台中23間、台南30間和高雄24間,另有首次被納入評選的新北市15間、新竹縣8間與新竹市7間,隨著名單公布,讓台灣飲食文化的版圖更完整。

榜單成為城市文化映射:飲食作為地景中的社會符碼

其中,值得觀察的是,這份名單更透露出台灣不同城市如何透過飲食展現其地域認同與文化意象。這包括:

臺北:跨界融合與歷史承接

由於臺北保有其國際都會與歷史首都雙重身份。入選的37間餐廳中,有3間為新入圍餐廳,涵蓋從法式創新到老店傳承的面貌,反映台北作為文化交匯處的特色。意謂著,身為台灣最早接受米其林評鑑地區的台北,已是高端美學與傳統大眾市場的融合場,從臺北的入選名單,就可看出其兼具市場成熟與文化包容性。

新北:從衛星城市到自主美食風景

新北市首次納入評選便取得15間入選,彰顯出這座曾是台北衛星城市的區域,正透過飲食走向自主。選單中,包括歷史悠久的早餐店「永和佳香豆漿」、下班族文化代表「蔡家牛肉麵」,以及融合創意與傳統的「阿爸の芋圓」──將芋圓、薏仁與煙燻甘蔗冰結合,形成一種都市小吃的嶄新敘事。這說明新北在多元社群聚落與中產家庭日常料理間找到飲食文化定位,不再只是台北的「附庸」,而具備自身地景與消費文化。

新竹縣:客家文化與健康轉譯

新竹縣首度入榜 8 間,其中三家主攻客家傳統料理(如春嬌粄條、鴻金食堂、首烏廚 EAT),尤以提供「少油少鹽」客家家常菜的首烏帝王雞湯為代表。

由於客家族群在新竹縣有深厚根基,其飲食呈現的是「質樸又講求營養」,反映地方對文化傳承與現代健康趨勢的反饋,並可能暗示城市護照式的食文化標籤。

Just For You

Just For You