苗栗後龍曾上演泉漳雙城戰記!後壠與中港的媽祖信仰淵源

圖/隸屬海線的後龍車站於公元1922年興建,昔日的後壠城西門因鐵路行經而遭拆除。作者自攝。

圖/隸屬海線的後龍車站於公元1922年興建,昔日的後壠城西門因鐵路行經而遭拆除。作者自攝。 位於苗栗縣的後龍鎮,過去名為「後壠」。其來由眾說紛紜,當中較具公信力的說法,源自當地原住民道卡斯(Taukat)族的阿蘭(Auran)社;日治時期更名後龍,並沿用至今。後龍與相距僅10公里的中港,同為苗栗縣內少數以閩籍為主體的市鎮,然而兩地卻曾有一段時間分別築城彼此戒備,甚至數次爆發武裝衝突,關係劍拔弩張。

相生相剋的後壠與中港

無論是地理環境或是歷史沿革,後壠與中港均有諸多相似之處。兩者同樣位處台灣西海岸,皆為河流沖積而成的沿海平原,兼具農、漁業和港口機能,也都是道卡斯族部落的核心地帶,有一說阿蘭(Auran)在道卡斯語的意思即為「土壤肥沃的良田」。

正因上述原因,後壠與中港成為清代早期漢人移民潮的首選之一,並在18世紀初出現具備一定規模的漢人聚落。爾後官方也開放兩地港口的沿岸貿易,令後壠與中港均以保佑航海平安的媽祖為主要信仰。

發展模式如出一轍的後壠與中港,最根本的差異在於人口組成,中港以漳州移民為主,而後壠則以泉州移民佔優。隨著漢人移民的紛紛湧入,為爭奪資源而摩擦頻生,後壠與中港順勢成為泉漳之爭的大本營。加上兩地均無天險可守,因此也有了構築城池的需求。

後壠城之戰的歷史疑雲

然而後壠與中港防範的對象不是只有彼此,當時苗栗地區除了沿海的泉、漳移民以及漢化甚深的道卡斯族,近山尚有更為強勢的客家族群,以及內山的賽夏族,甚至後壠當地也並非都是泉州族群,仍有少數的漳州族群。

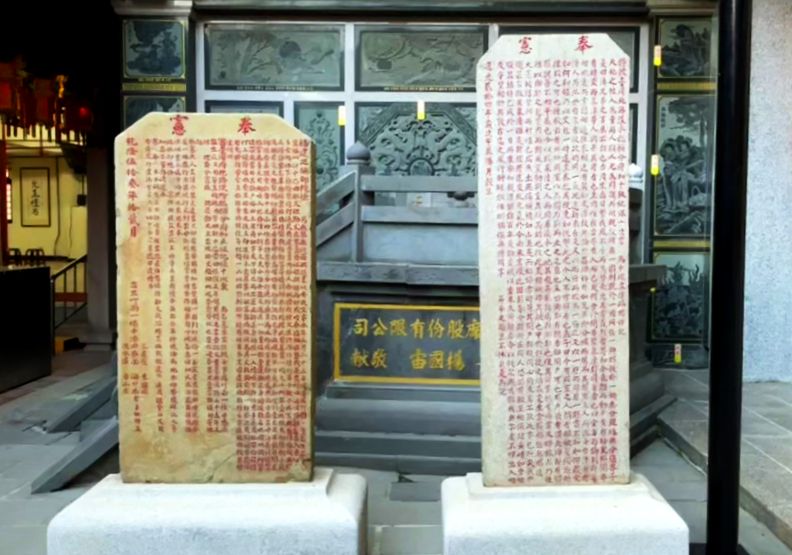

後壠的泉漳族群兩邊時常為了土地與灌溉水源等問題爭執不休,漳州族群總是落居下風。公元1806年,漳州族群為了對抗泉州族群,不惜結合當時肆虐台灣西部沿海的海盜蔡牽,給予泉州族群一次痛擊。後壠的泉州族群死傷慘重,超過400餘人、不分男女老幼都被拖到後壠城東門外,集體處決。

不過值得存疑的是蔡牽本人出身泉州,要他聯合漳州族群攻打在後壠的同鄉,顯然有違常理。因此協助漳州族群的或許不是蔡牽本人,而是形式上服膺蔡牽的其他海盜集團。

Just For You

Just For You