吃熊肉4苦難救日本熊害!獵人日薪1800、搏命2小時600釀熊患?

圖/示意組圖取自Unsplash,攝影者anvesh baru(左);取自Unsplash,攝影者Iulia Buta(右)。

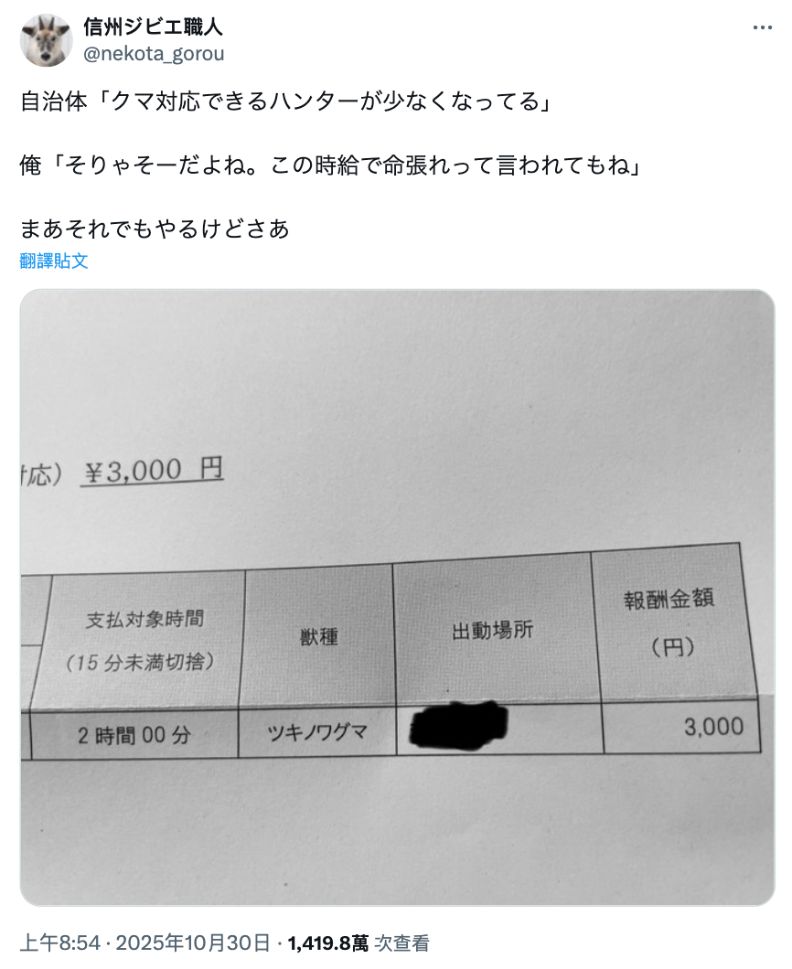

圖/示意組圖取自Unsplash,攝影者anvesh baru(左);取自Unsplash,攝影者Iulia Buta(右)。 日本近來面臨前所未有的「熊患」。從北海道到青森,野熊頻頻現身街頭或闖入民宅,不僅造成居民驚恐,甚至釀出多起傷亡事件。於是,當地方政府忙著調度獵人圍捕之際,網路也傳出民間對策,希望能靠「吃熊救日本」。如有人喊出「以吃制害」,並提出北海道的「熊肉漢堡」與青森的「熊肉串燒」可望掀起美食潮流,進而反轉全國熊害。但這場看似美味的防災想像背後,實則藏著殘酷現實。因為,無論不少野味業者剖析,熊肉想普及全日本存在3大關鍵障礙;而在山林的另一端,獵人為捕熊冒命搏鬥,卻只領到9000日圓(約新台幣1817元)微薄報酬,使得置身於危險前線的獵人銳減,無法再以血汗與風險換取社會安寧。究竟,當日本「食熊」成防災口號,熊亂問題如何逼問社會:人熊在自然失衡與制度缺口下該怎麼共存?

近來日本「熊害」問題達到前所未見的嚴峻程度。大量熊類頻頻闖入商業區與民宅,導致許多居民受傷,甚至喪命。而隨著危機擴大,民間也開始呼籲獵捕熊類,且聲浪不斷升高,同時,還出現一股「以吃制害」的想法,即若能推廣熊肉料理,是否能兼顧防治與經濟?

例如在北海道,已有加工業者推出「熊肉漢堡」;來到青森縣,也可見販售「熊肉串燒」的業者。而且根據日媒《集英社》報導,10月底還有日本網友「ヤギ」在社群平台X分享自己在青森嘗試熊肉串燒的經驗。

文中,原PO提到自己買了兩串售價800日圓的熊肉串燒,並形容其肉質鮮嫩無腥味,口感與羊肉十分相似,更附上料理照片跟大眾推薦。

而該文一出,果然迅速引發社群熱議,短短時間就吸引逾1351萬次瀏覽與8萬7000個按讚數。其中,許多網友都紛紛留言,將話題連結至當前熊害危機,直呼「若熊肉能成為普遍食材,是否能促進捕獲、減少熊出沒?」另外也有人比擬其他現象,直言「若熊肉被視為美味,會不會像鰻魚那樣被搶著捕?」

日本熊害靠吃美味熊肉一秒輕鬆解決?熊串燒、熊排等野味業者揭普及全國3大難題

不過對於此議題,《集英社》也採訪開發熊肉加工等地方特產的野味業者「山毛櫸之里白神公社」,進一步理解靠「吃熊」來解決熊害,是否為可行之計。

然而,該業者坦言「恐怕沒那麼容易,因為實情遠比想像的還要複雜」。原來,「山毛櫸之里白神公社」的產品,主要源自西目屋村的「白神野味工房」,是由當地人設陷阱捕獲亞洲黑熊,再以「白神野味」(Shirakami Gibier)品牌名稱推出相關鍋物與串燒商品。而熊隻可食用的肉質部分,其實僅占整體體重的五至六成;熊皮則會被拿來製作成產品;至於內臟,通常是全部丟棄。

Just For You

Just For You