此外,庄內工業產品有「紅磚、台灣瓦、土製水管、毛刷品」,竹細工製品則有「斗笠、番箕、謝(果)籃、竹扇」等。值得一提的是,當時位於庄內南側的南港大坑一帶,所生產的包種茶也聞名全台。

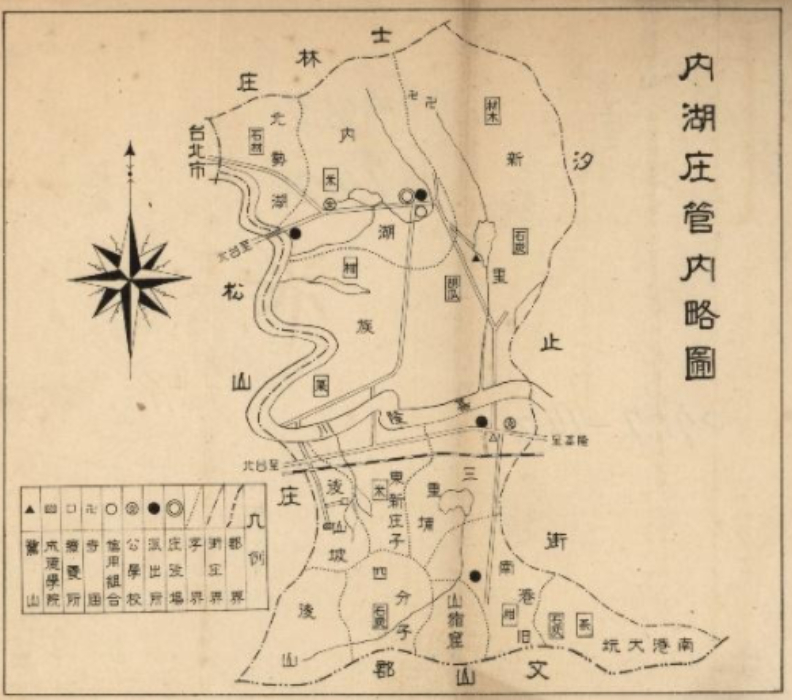

再者,根據1952年台灣省政府民政廳出版的《台灣省各縣市鄉鎮概況一覽》書中記載,當時內湖鄉內計有「西湖、洲子、港墘、湖興、週美、石潭、內湖、紫陽、碧山、大湖、葫洲、五分、內溝」等13村,合計73鄰,2,598戶、13,189人。

該書也記錄,距今約70年前的內湖相關歷史沿革、自然地形、對外交通、產業經濟、文化教育、財政預算等內容,如下所述:

「內湖鄉於清朝時期由閩漳州人林成祖首先開拓,日治時期屬於淡水廳管轄,1920年與南港合併為內湖庄,光復後始成立為內湖鄉。」

「鄉內地形為東、北、西方山嶽起伏,海拔千餘尺之峰巒甚多,西南展開為小平野,以基隆河為界略成孤狀,面積為31.6132平方公里。」

「交通有內湖至洲美、內湖至五分、內湖至港墘、內湖至西湖、港墘至山腳等地,均有公路通行。聯外橋樑有內湖與長壽2吊橋。」

「農業以稻穀年產5,468,107台斤,以及甘藷7,698,000台斤等2種為大宗,礦產則有煤礦7處,月產能為3,600,000台斤。」工業計有製磚廠13家、瓷器陶器廠3家、糧食加工廠9家、藁(稻草)工品加工業1家、煤礦7處。商業則有買賣業、製造業、飲食業、理髮業、包作業、運輸業、裁縫業等109家。」

「鄉內有內湖、潭美、五分等3所國民學校,可收容學童1,800餘人,每所學校內均設有民眾補習班,合計4班,有200多人來就讀。41年(1952年)度預算數為549,750元。」

近年來,內湖區由於大量農地被轉化成建築用地、交通道路、科學園區等使用,面積逐年縮小。

雖然區內真正務農的居民只剩1、2百人,但其所種植生產的蔬菜、花卉、竹筍、草莓、柑桔、百香果、柚子、水蜜桃、香菇等作物也頗富盛名,甚至每年都會舉辦所謂的內湖草莓季。

近年內湖區許多吸引遊客前來的觀光果園與農園,主要分佈在大湖街與碧山路的兩側山坡地上。

圖/內湖老街現存的傳統店屋(今內湖路2段)。高傳棋提供。

圖/內湖老街現存的傳統店屋(今內湖路2段)。高傳棋提供。

港湖兩兄弟的消長

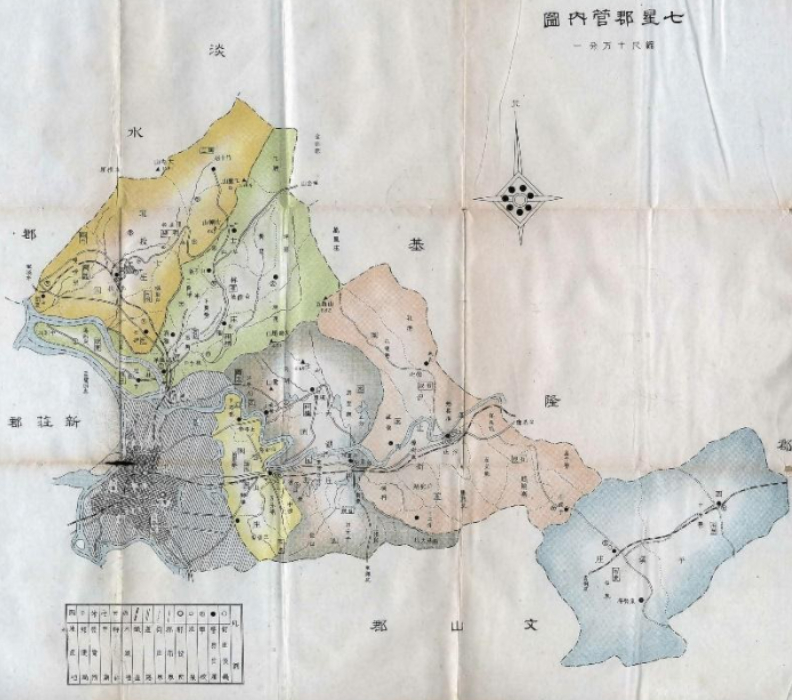

內湖與南港兩地,不論是其自然環境、拓墾歷史、經濟活動、土地利用等都非常相似,所以1920至1945年間,同隸屬於七星郡下的內湖庄,可說是出自於同門師兄弟。

然從其境內最早創立的現代化學校時間來看,日治初期內湖的區位角色較南港佳,所以1904年成立錫口公學校(今松山國小)內湖分教場,1913年獨立改稱為內湖公學校。

而南港則在1914年,才成立錫口公學校南港分校,1918年獨立改稱為南港公學校。

此外,相對內湖鄉1952年《台灣省各縣市鄉鎮概況一覽》書上的記載,南港鎮「工業有電力修理廠1家、橡膠工廠3家、鐵工廠5家、木栓工廠1家、瓦工廠13家、紅磚工廠4家、石灰石採掘加工所2處、煤礦6處,商店則有糧食店、雜貨店、布店、百貨店等計127家。41年(1952年)度預算數為1,583,644元」。

由上可知,戰後初期南港鎮不論是在工商產業或年度預算上,都較內湖鄉要來得好。

這點我們也可以從兩地在1950至1980年代,這近30年期間的人口變化來窺知一二。這30年間,南港鎮人口數都比內湖鄉要來得多1至4千人左右。

兩地在1960年代以前都屬於台北市郊區,至1967年7月1日台北市升格為直轄市後,隔年與景美、木柵、士林、北投等鄉鎮一同劃歸為台北市。

1980年代以後,內湖地區人口數快數成長,反而開始超前南港地區,全區人口數是南港的近2倍之多,尤其是在1980至1990年這短短10年間,內湖區人口就成長了近3倍。

內湖區為何會有如此戲劇性的反轉呢?原因在於捷運通車、劃定重劃區、成立科學園區。

圖/《城市學》製表。

圖/《城市學》製表。

百年發展下來,內湖區人口數排台北市12個行政區中的第2名,僅比第1名的大安區少,然南港區人口數卻排名在最後1名,比倒數第2名,面積只有內湖1/4的大同區還要少5千多人。

《 散步路線 》

◆內湖捷運站→內湖老街(內湖路2段)、梘頭福德祠、內湖派出所、內湖庄役場(內湖公民會館)、 內湖農會、達人女中、台灣戲曲學院(內湖校區)→碧湖公園→內湖大埤、大埤岸福德宮、內湖國小、湖光基督教會(內湖第一間教會)→江南街、江南街與瑞光路一帶騎樓內的多樣早餐店(可以在此享受早午餐)、內湖科學園區→港墘路、昔日內湖吊橋與港墘渡船口所在地。

◆步行一次約2小時,從捷運站出發,沿途可行經內湖百年老街「內湖路2段」,街上除可參訪2座百年土地公廟及百年老學校、教會與歷史建築內湖庄役場外,也可至碧湖公園與鄰近的台灣戲曲學院走走踏青。

◆再行經至江南路與瑞光路一帶,品嚐與見證台灣最多元與生命力的騎樓早餐店,藉此來看見一早,就前往台灣產值最大的內湖科學園區裡的忙碌上班族。最後再前往港墘路與堤防外,憑弔已消失的百年內湖吊橋與港墘渡船口之所在地。

訪客在沿途可以多注意每一棟建築物或景觀的造型,並Google一下,每一景點的歷史文化背景。

➤ 資料參考「內湖地方知識網」

本文轉載自2021.10「彩虹之境」。撰文者|高傳棋(繆思林文化創意有限公司/台北水窗口負責人),僅反映作者意見,不代表本社立場。

👉 追蹤+按讚城市學FB官方帳號,加入IG粉絲,最新城市議題不漏接!

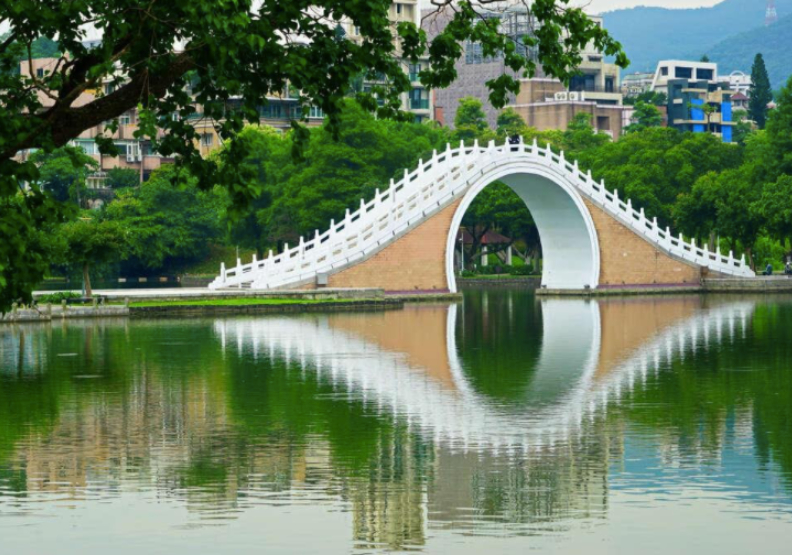

圖/對內湖區的印象少不了大湖公園錦帶橋。台北市政府觀光傳播局提供。

圖/對內湖區的印象少不了大湖公園錦帶橋。台北市政府觀光傳播局提供。

Just For You

Just For You