由於北藝興建過程實屬不易,還經歷廠商倒閉等事件,一拖就是10年,但也因為有這10年的時間,讓王孟超跟團隊可以充分去思考「這段時間我們沒有別的場館跟東西可以去玩,只能針對人才做培育。」

圖/北藝中心執行長王夢超。黃菁慧攝。

圖/北藝中心執行長王夢超。黃菁慧攝。

圖/北藝三大劇場之一球劇場。臺北表演藝術中心提供。

圖/北藝三大劇場之一球劇場。臺北表演藝術中心提供。

圖/北藝三大劇場之一球劇場。臺北表演藝術中心提供。

圖/北藝三大劇場之一球劇場。臺北表演藝術中心提供。

北藝培養人才的方向也相當特別,是以訓練出「音樂劇」人才為首要目標。

戲劇表演類型五花八門,為何特別衝刺「音樂劇」?王孟超直指,就因為「音樂劇」最難,也是最容易商演的劇種。

「音樂劇等於是劇場火車頭,後面可以跟著一連串人才」王孟超解釋,台灣過去有很多流行音樂人才,但缺少音樂劇的表演人才,以往學校訓練,舞蹈跟戲劇都是分開的,但音樂劇需要「又唱又跳」。

圖/北藝三大劇場之一球劇場。臺北表演藝術中心提供。攝影者林軒朗。

圖/北藝三大劇場之一球劇場。臺北表演藝術中心提供。攝影者林軒朗。

經過這幾年的表演訓練「現在台上音樂劇的表演人才,幾乎都是從我們這個班出去的」王孟超強調。

此外,北藝也持續針對音樂劇的需求開課,如詞曲創作班,因為音樂劇的詞曲創作跟流行樂曲不同,是另一門學問。

以往台灣音樂劇表演,就是演一演失戀過程,再停下來,唱他多麼鬱卒失戀「但這樣觀眾會不耐煩,在前面的劇情都已經知道你為什麼停下來唱了」王孟超說。

圖/北藝三大劇場之一球劇場。臺北表演藝術中心提供。

圖/北藝三大劇場之一球劇場。臺北表演藝術中心提供。

國外的音樂劇在節奏上不會停「一男一女吵架,唱的過程都在吵,但觀眾會發現,吵一吵的過程,他們其實產生曖昧了,劇情同時有推展」王孟超指出。

除了演員班、詞曲創作班,北藝還另外開設導演班,因為音樂劇導演需要學習如何整合元素,不光是訓練演員或講好故事而已。

圖/北藝三大劇場之一球劇場的觀眾座椅。臺北表演藝術中心提供。

圖/北藝三大劇場之一球劇場的觀眾座椅。臺北表演藝術中心提供。

重複展演降低成本,小團隊環遊世界才能養活自己

第二個解方,是針對「營運」

王孟超強調,台灣表演藝術過去都很避諱談到商演,好像談商業就是媚俗,但戲劇要成為一種產業,就得有實踐商演的可能性,必須解決能否順利商演的問題「不可能讓大家永遠憑著興趣、衝動跟愛好來完成,一直賠錢下去。」

真正能實踐商演的2個關鍵,一是「有適合的場地」打造「長銷劇」;二是打造「小表演團隊」;三則是擴大「觀眾來源」,走出台灣,才能變成一個真正可經營的產業。

場地部分,王孟超直言,全世界有80%重要的演出都在中型劇場,但台灣過往都沒有適合空間。

台灣擁有相當大的表演劇場跟很小實驗劇場,以人數來說,小劇場約莫50到100人,大劇場約莫2000人的規模「以前許多年輕人在小舞台成功,但缺乏中型舞台,一下子就要他們挑戰兩廳院規模的大舞台,很快就陣亡。」

北藝可以提供相當重要的「中型空間」,約500至800人的規格,這樣年輕人的戲劇製作,就能從小挑戰到中型規模。

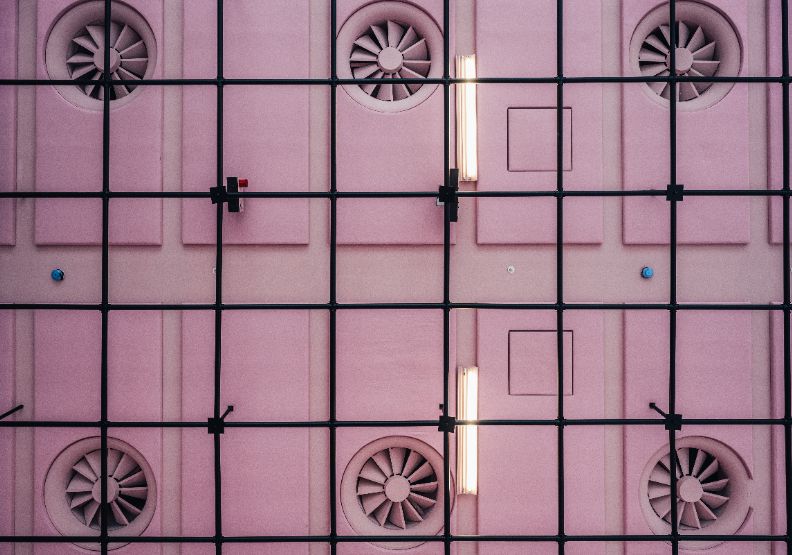

圖/臺北表演藝術中心提供。

圖/臺北表演藝術中心提供。

另一個過往場地的困難,則是沒有「排練場」。

由於很多戲劇團隊不像雲門,有自己表演空間或劇場、排練場,可以先設定好、排練好,再去外面表演「太貴太奢侈。」

現在北藝蓋好後,就能提供給表演藝術團隊排練空間「我們有5間排練場,每一間都挑高8米,讓表演團隊可以1:1呈現。」

只要有固定的排練場,有些比較困難的戲劇就有試演可能「因為試演也要錢,包括裝設舞台、邀請設備跟團隊到現場。」

「以往我們都迷信口碑跟新作品,好不容易口碑起來後,沒有場地能長期演出,下次再見往往都要等2、3年後」未來,只要中型規模的音樂戲劇能順利經營起口碑,未來便可持續在北藝演同一齣相同的戲劇「世界上其他劇團做出一個成功作品,就能讓小團隊世界各地跑、重複演出到處賣,這樣才有賺錢可能。」

圖/臺北表演藝術中心提供。攝影者林軒朗。

圖/臺北表演藝術中心提供。攝影者林軒朗。

表演團隊部分,之所以鎖定「小製作」,一來,現在全球要的節目都是小製作,二來是成功後,更容易走出去,北藝也才有辦法跟其他世界上的場館、製作人談合作「以前我們沒有場館,變成我們的表藝人才只能出國去代工,替對方製作戲劇,表演也只能在對方國家做,現在我們也有了場館,就能要求對方來我們這表演。」

最後一個商演成功的關鍵,則是結合「觀光客」看劇。

「倫敦、紐約的表演藝術界都跟觀光結合,他們的劇都是觀光客去看,台灣目前只有台北市有機會讓觀光客來看劇,如果旅行業知道,你們的劇可以演1個月、2個月,當然就願意談,更別提疫情後開放國際觀光,一定要演夠長。」

「未來以場館為中心,要變成大場館時代」王孟超期待,只要「一法人多場館」的制度順利,台北市許多表演藝術場館都可納入台北表演藝術中心法人的旗下。

如此一來,就可做多輪的排演「你在北藝演第一次,之後可以到其他場館繼續延長去演,戲劇往往到第二輪、三輪才會開始賺錢,這樣才有機會締造口碑跟千錘百鍊的可能性。」

圖/臺北表演藝術中心提供。

圖/臺北表演藝術中心提供。

外型、座椅的爭議,許多障礙法規難改變

最後,回到一個多月試營運以來,外界常見對北藝的批評,諸如外觀怪異、座椅難坐等。

王孟超先從北藝的地點跟造型開始解釋。

北藝場館的地點,剛好呼應21世紀戲劇市場的思維,融入社區,再怎麼樣不想進來都會經過「我們的廣場可以辦活動,不怕刮風下雨,就算路人沒有想來看演出,經過也能看到很多人、很熱鬧,怎麼樣都吸引人。」

圖/北藝三大劇場之一大劇場。臺北表演藝術中心提供。

圖/北藝三大劇場之一大劇場。臺北表演藝術中心提供。

又劇場為什麼這樣設計造型?無論球或箱劇場,其實舞台跟觀眾席都特別近「因為現代戲劇要求演出跟觀眾的距離可以拉近、甚至互動,希望觀眾不是呆呆坐在那邊看而已,你來到北藝就會發現,就算坐最後一排,看戲也相當清楚,能看見演員的人形。」

至於座椅問題,則是當時標案就把椅子數量寫死,但空間設計上,設計師相當堅持規劃的特殊造型,最後發現空間不足,只好想辦法塞。

王孟超坦言,現況來說,座椅要再改動的可能性並不大,因為這牽涉劇場的基本設計,但他也替自家座椅護航「我們國內夠寬了,在國外,要經過座位都非常地窄,距離隔壁觀眾往往更靠近」自認目前已達到「法規要求與場地限制之間的平衡點」,現在台灣觀眾對座椅不習慣,是一個「認知」問題。

圖/北藝三大劇場之一大劇場的觀眾座椅。臺北表演藝術中心提供。

圖/北藝三大劇場之一大劇場的觀眾座椅。臺北表演藝術中心提供。

王孟超並不擔心外界對北藝場館的批評,認為只要時間一長,觀眾終究會習慣北藝的特別。

就像北藝這次請來知名設計師聶永真協助設計的「指標」,希望運用圖案,讓觀眾不用文字指引,就能知道廁所、劇場的方向怎麼走,但第一時間觀眾仍抱怨連連「找不到、迷路,都是不習慣而已。」

王孟超很有信心,未來台灣人想必會習慣,這顆從造型到內裝都十分特別、別具一幟的台北表演藝術文化中心。

圖/臺北表演藝術中心提供。

圖/臺北表演藝術中心提供。

畢竟,表演藝術的本質,就是追求對現實的突破,不一樣又怎麼樣?

👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!

圖/臺北表演藝術中心提供。

圖/臺北表演藝術中心提供。

Just For You

Just For You