台北表演藝術中心根本「不漂亮」?全球建築大師百年美學遭顛覆

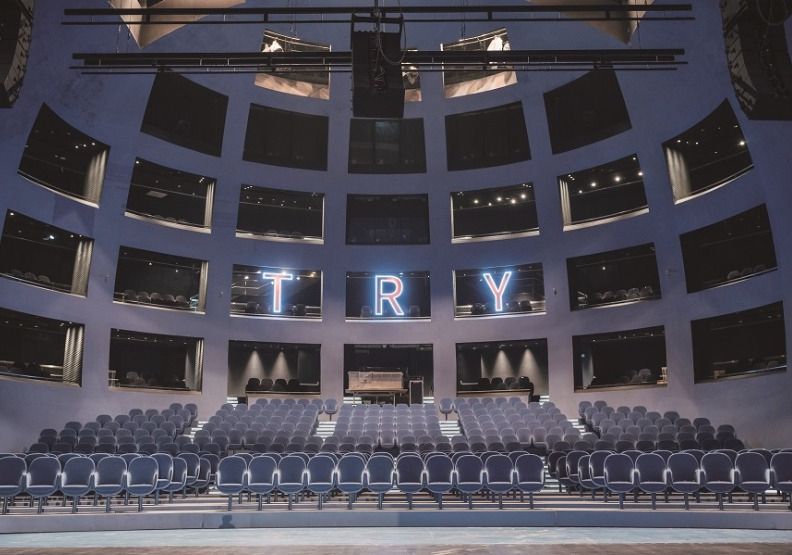

圖/台北表演藝術中心是備受期待的台北新地標,也是未來台北表演藝術的重要基地。攝影師張晋瑞。台北畫刊提供。

圖/台北表演藝術中心是備受期待的台北新地標,也是未來台北表演藝術的重要基地。攝影師張晋瑞。台北畫刊提供。 城市裡的公共建築,除被賦予的任務、用途外,還有城市地標的標誌性功能,與在地歷史文化脈絡有密切關聯。曾負責國內多項公共建築設計的「Q-LAB建築師事務所」設計總監曾柏庭認為,公共建築應該更開放、更容易親近,同時帶給人幸福的力量。透過他的帶領,一起探訪台北公共建築的迷人面貌。

打造容易親近的公共空間

公共建築既屬於建築空間範疇,又被賦予公眾使用任務,提供大眾活動場域,攸關市民權益及使用便利性與安全性。

對於公共建築應具備何種樣貌,曾柏庭認為,公共建築是一種共享空間,因此「公共性」「透明性」與「可及性」都不可或缺。

那麼何謂公共性?曾柏庭解釋,公共建築代表一座城市多元與包容,是一個應對所有人開放的空間,讓人感覺容易接近,不能像私人豪宅,有高聳圍牆和緊閉大門。

另透明性與可及性,也是理想公共建築應具備的重要元素,公共建築的透明性,意謂讓建築物擁有更充足光線和開放景觀;可及性則能讓使用者易於前往。

曾柏庭補充,帶給人們感動和幸福,也是公共建築的重要使命。如走在大安森林公園裡,視線所及盡是綠意和豐富生態,開闊、舒適的環境,自然而然會讓人產生幸福感。

又或者台北市立美術館的擴建工程,日後將保留地面層的公園綠地營造「林間美術館」,提供一處兼具藝術功能與市民休閒的文化綠園。

他進一步指出,更開放、更綠化,是打造公共建築應有的概念;為城市注入更多自然和綠意,就能為市民創造更多幸福感。

Just For You

Just For You