有錢就是任性!林本源家族把宅邸蓋成城池建「大溪通議第」

圖/大溪通議第的城門原址,如今是大溪綜合體育場的出入口,並特意設計成古城門的造型。普通人攝影。

圖/大溪通議第的城門原址,如今是大溪綜合體育場的出入口,並特意設計成古城門的造型。普通人攝影。 桃園的大溪老街,與大漢溪在歷史上數度用過同一個名字,從大姑陷、大姑崁、大科崁到大嵙崁,注定大溪命運與大漢溪息息相關。大溪所在的河段平緩,水運便捷;且作為河階地形、雨量豐沛,利於農耕,吸引許多漢人前來拓墾。加上大溪位置相對偏遠,使得頻受械鬥所擾的林本源家族,決心從新莊遷移至此。

僅憑一家之力獨立興建的堅城

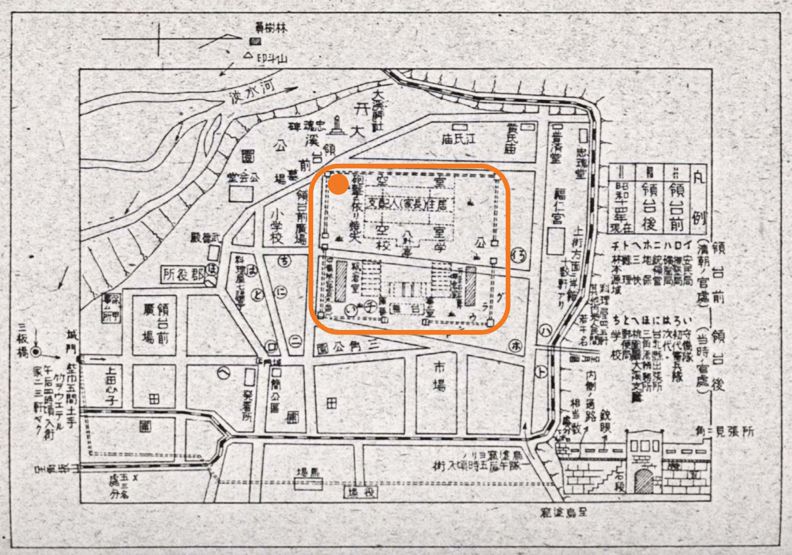

由於大溪在當時處在漢人與原住民生活領域的交界,雙方時有糾紛,因此林本源家族的始祖林平侯於清道光二十三年(公元1843年)在大溪築起一座防禦功能完善的堡壘,作為家族成員居住與米糧儲藏使用。

由於當時林平侯受清廷誥封為通議大夫,所以便將這座城池命名為「通議第」。在通議第的興築過程中,固然不乏石頭與林木等建材,卻亟需工藝純熟的匠師。

為了能讓通議第順利完成,林平侯聘請了許多來自中國的木匠來到大溪。隨著大溪日後的蓬勃發展,相關需求也越來越多,從此奠定了大溪木藝產業的發展。

通議第落成隔年,林平侯逝世。林平侯將生前物業交給他的五個兒子繼承,拆分為「飲」「水」「本」「思」「源」五個商號。爾後三子林國華的「本記」與五子林國芳的「源記」兩家合併,這也是「林本源」名稱的由來。

得天獨厚、因緣際會的豐饒之地

林平侯於清嘉慶、道光年間,以大溪做為新的據點,除了避亂之外,或多或少也有事業發展上的考量。在移往大溪之前,林平侯便已在大溪進行拓墾,似乎早已看中此地的未來潛力。

大溪周遭擁有豐富的林材,也有樟樹可供提煉樟腦,而且大溪的地形氣候也很適合種植茶葉。

Just For You

Just For You