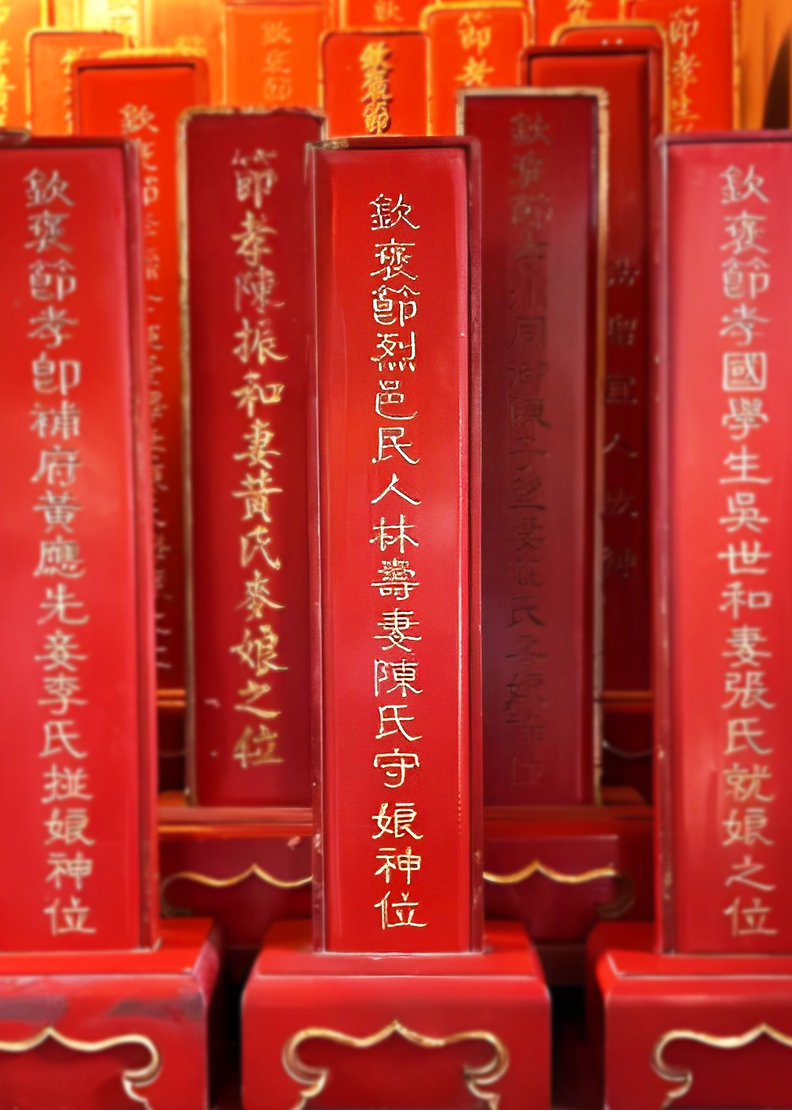

神明也得讓三分!台南孔廟供奉著台灣最強女鬼陳守娘?

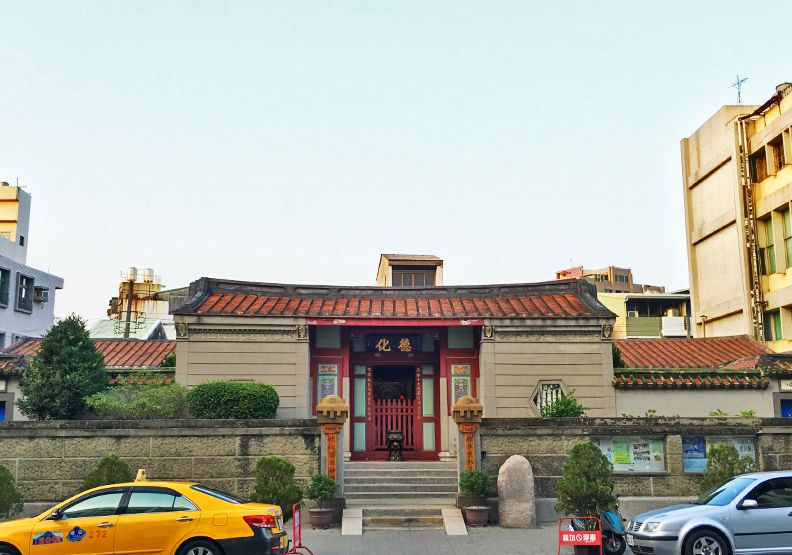

圖/位於台南市中西區的開基永華宮一景。普通人攝影。

圖/位於台南市中西區的開基永華宮一景。普通人攝影。 猶記得去年在台南市美術二館舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展,那逼真的殭屍模型以及亞洲各國的妖怪文化,不僅話題性十足,也掀起一波觀展熱潮。然而就在距離台南市美術二館不到三百公尺的台南孔廟,裏頭的節孝祠供奉著「林壽妻陳氏守娘」的牌位。這位陳守娘曾以怨靈的形式大鬧府城,搞得人心惶惶。

從守節孝婦到復仇厲鬼

陳守娘事蹟最早見於清道光年間記述台灣當地風土民情的《海音詩》,詩中提及陳守娘的丈夫早逝,與婆婆和小姑居住在台灣府城(今台南),婆婆希望將陳守娘改嫁,但陳守娘卻堅持守節。

婆婆勸說不成,於是與向來厭惡陳守娘的女兒一同逼其就範,陳守娘禁不起兩人連番施暴而被凌虐致死。地方官員得知此事,竟想掩蓋陳守娘的死因,引起百姓群情激憤,最終只得如實辦理。陳守娘安葬之後,不斷出現靈異現象,官府為免紛擾,又將陳守娘改葬他處,杜絕迷信。

在1920年出版的《台灣通史》中,又增添了某位達官貴人覬覦陳守娘美色,向其婆婆提親,陳守娘的小姑因貪圖錢財,於是千方百計說服陳守娘改嫁之事。往後陳守娘事蹟又出現了各種改編,其中最具代表性的便是1930年代的閩南語俗曲《陳秀娘》。內容加入許多戲劇性橋段,陳守娘也在民間口耳相傳下,轉變成了厲鬼形象。

陳守娘先是幫助賭徒贏錢並要求為其申冤,後又將試圖掩蓋死因的官員殺死,並每晚在府城作祟,化作青光四處飛舞。為平息陳守娘的怨念,府城仕紳請出開基永華宮主神、為泉州人所信仰的廣澤尊王,化身紅光將其收服。陳守娘不僅鬧得滿城風雨,還能與正神對撼,「最強女鬼」的稱號不脛而走。

陳守娘傳說衍生的女性議題

最終這場「府城神鬼之戰」陳守娘不敵廣澤尊王,就在要魂飛魄散之際,府城德化堂的主神觀音菩薩及時出面調停。觀音菩薩同情陳守娘際遇,在一陣磋商後決定讓陳守娘入祀節孝祠,而陳守娘也同意不再作亂。

這起清代社會事件演變成而成的傳奇,表面看似荒誕,實則反映當時社會的價值觀。陳守娘的事蹟點出了傳統女性的自我制約,以及即便嫁入夫家,或許是因為沒有子嗣之故,卻不被視為家中一份子的悲慘命運。

Just For You

Just For You