預言中了?綠色和平2023年曾示警,南鯤鯓代天府30年內恐遭淹沒

圖/南鯤鯓代天府檜木牌樓遭颱風摧毀,損失高達上億。FB@免呸授權提供。

圖/南鯤鯓代天府檜木牌樓遭颱風摧毀,損失高達上億。FB@免呸授權提供。 丹娜絲颱風橫掃南台灣,位於台南北門、擁有超過四十年歷史的南鯤鯓代天府五門式檜木牌樓在強風中全數倒塌。值得注意的是,綠色和平早在2023年出版的「氣候危機在台灣:消逝中的文化四景」中指出,若不積極減碳以及有效的氣候治理政策,將衝擊台灣在地文化景觀,其中南鯤鯓代天府所在區域,將因極端高溫、強降雨、海平面上升,在30年內面臨海水淹沒風險。如今,文化四景之一,提前失守⋯⋯

颱風丹娜絲於7月6日深夜從嘉義登陸,為1958年氣象署有紀錄以來首度從嘉義上岸的颱風。根據中央氣象署資料,此次颱風在台南測得的強陣風達16級,創下該站有紀錄以來第三高紀錄,襲擊力道驚人。空拍畫面顯示,南鯤鯓代天府前的十二根紅檜木立柱,連同整座五門式牌樓全數倒塌,沉浸在積水之中,震撼全台。

南鯤鯓代天府恐遭淹沒消失,綠色和平2023就曾示警!

南鯤鯓代天府為台灣王爺信仰的重要地標,創建於1982年,其所在區域亦為傳統漁村文化的重要象徵。然而,氣候變遷正使這些歷史空間面臨難以逆轉的風險。

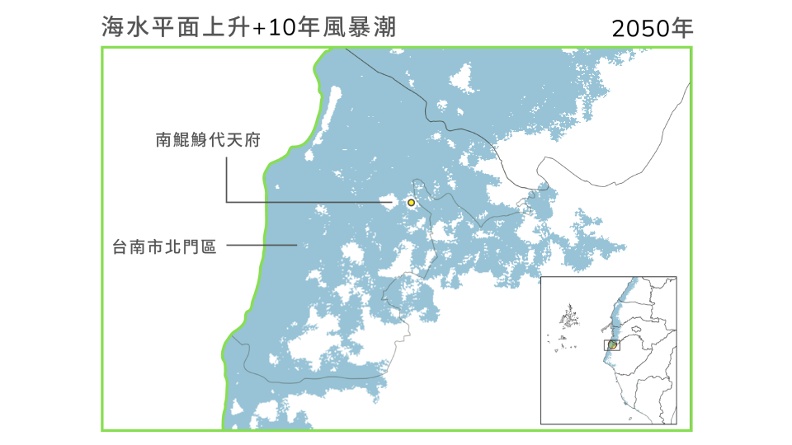

根據綠色和平2023年發布的報告《氣候危機在台灣:消逝中的文化四景》,《城市學》也曾針對此議題報導,指出包括南鯤鯓在內的多處文化地景,若未採取具體減碳與調適措施,恐將在30年內因海平面上升、極端降雨與高溫導致永久性淹沒。

其中,位於台南北門的著名的王爺信仰中心「南鯤鯓代天府」為台灣廟史最悠久的王爺信仰。因海平面上升,自建廟以來就開始嚴防海水倒灌,並加高地基。

因海水倒灌緣故,退縮的海岸線恐威脅北門居民的家園,也讓代天府成為孤島,更讓「插蚵」文化走入歷史。推估2050年代天府周遭低窪地帶,四周將被海水覆蓋。然而,等不到2050年,南鯤鯓代天府木牌樓在2025年就不敵颱風倒塌。

「這恐怕不會是單一事件。」綠色和平指出,即便此次僅為輕颱,仍足以摧毀重要文化設施,顯示氣候變遷對在地文化的威脅遠比預期嚴峻。

Just For You

Just For You