另外,為了讓產學鏈無縫接軌,雲科大長期也與台積電聯手,開設半導體人才銜接學程,讓完成工業工程、管理學院等領域共11門專業課程的優秀青年,搶先領到前景看好台積電就職入場券。

與此同時,雲科大還針對日籍學生開創了半導體專班,供國際生深造技術與修讀中文,並於畢業後直接前往台積電熊本廠區服務,進一步推動台日科技人才交流常態化。

圖/取自臉書「國立雲林科技大學YunTech」。

圖/取自臉書「國立雲林科技大學YunTech」。

AI農業能挑豆、預測花期提升價格競爭力!雲科大高齡智慧醫療輸出長者健檢報告減醫護壓力

更值得一提的是,雲科大的AI技術也走出實驗室,深入雲林的農村與醫院。如在古坑,雲科大電機系師生即開發一款,能透過AI判讀瑕疵的咖啡豆挑選機,協助農民分辨蟲咬、空心或未熟豆,進而提升豆子的市場售價競爭力。且相同類型的技術還延伸至花農的花卉篩選與保鮮預測,無論是採收時間、外銷出口安排,還是到貨品質,皆能運用AI精準推演,如同張傳育所言「農業有很高的經濟價值,只要解決產業痛點,AI就有用武之地。」

圖/蘇義傑攝。

圖/蘇義傑攝。

當然在雲林,醫療領域導入AI技術亦然。尤其針對當地偏鄉人口加劇高齡化,長者健康管理任務成重中之重,雲科大也聯手台大雲林分院、成大斗六分院、大林慈濟醫院展開跨界與跨院合作,藉由生成式AI模型來協助輸出長輩的健檢報告與健康建議。

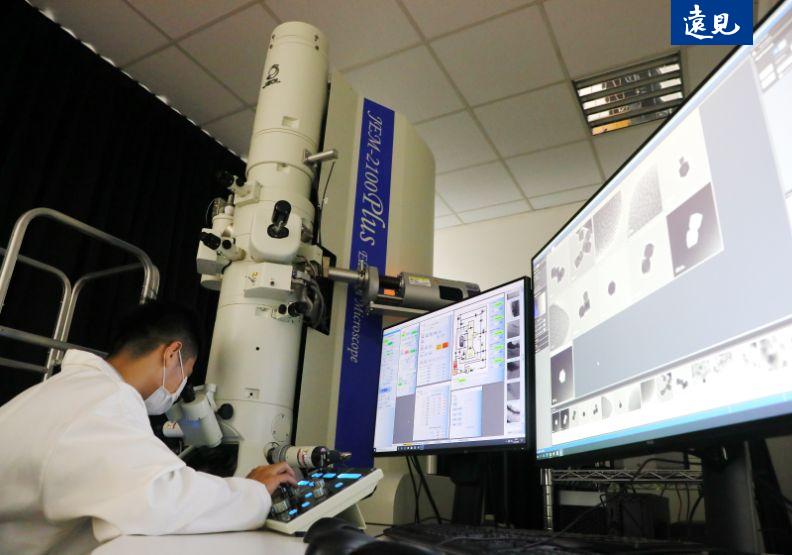

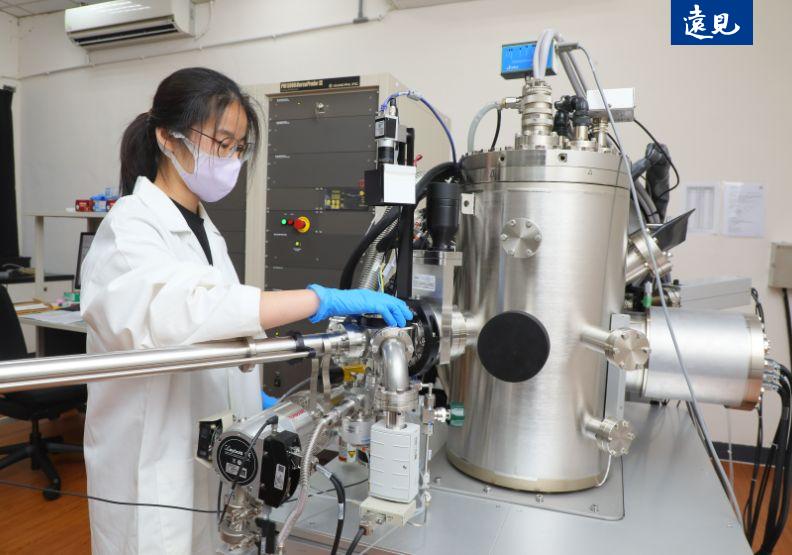

圖/雲科大化學工程與材料工程系學生。蘇義傑攝。

圖/雲科大化學工程與材料工程系學生。蘇義傑攝。

據此,張傳育還難掩自豪的神情表示,過去須仰賴十位專科醫師判讀的報告,如今靠AI快速整合就能一氣呵成,甚至還能推播地區衛生所的各種課程資訊,大幅減輕醫護人力緊繃的壓力,也使老人照護從數據邁向實在行動。

顯見,雲科大的AI應用範疇遍地開花,而且一項項執行解方,小至地方,乃至全國產業都可見、可用、可落地。

圖/雲科大化學工程與材料工程系學生。蘇義傑攝。

圖/雲科大化學工程與材料工程系學生。蘇義傑攝。

雲科大「三實競賽」射實作、實驗、實習三箭!PBL問題導向學習讓學用無縫接軌吸企業搶才

其實,回溯雲科大的教學現場,就能知道在張傳育的帶領下,教學團隊並未停留於課程知識的傳授,而是積極翻轉學習邏輯,推動「從問題出發、以解決為目標」的教學實踐。

如雲科大校內專設了「問題導向學習」(Problem-Based Learning Center, PBL)研究中心,鼓勵師生從產業真實議題切入,採用「以終為始」的思維反向設計課程,讓學子不再只是增加知識記憶點,而是實際學會如何從場域中找到問題、定義分析脈絡,並設計解決方法,最後透過跨域協作與實際驗證,讓解方能真正落地。

圖/雲科大工業設計系的車輛設計課程。蘇義傑攝。

圖/雲科大工業設計系的車輛設計課程。蘇義傑攝。

所以為有效強化學生實戰能力,雲科大年年舉辦「三實競賽」,即實作、實驗、實習三軸並進,讓學用不再斷裂,而是從課堂一路延展至業界。

競賽期間,學生需針對實際產業題目提出創新方案,並經由校外學者與業界專家共同評選,不僅是驗證學習成果的舞台,更是讓企業提前挖掘優秀人才的媒合機會。

「表現出色的學生常在賽後收到企業邀請,實地到公司導入技術,甚至還沒畢業就簽約,拿到留用聘書。」張傳育口吻帶著驕傲。

話鋒一轉,他也不忘補充「雲科大對實習單位篩選非常嚴格,學生去實習不是當人力資源或跑腿的,學校很強調企業必須安排導師全程陪伴與指導。」正因對學習歷程有這份堅持,雲科大的實習制度讓學生離校前就具備即戰力,也吸引更多企業投入資源,開闢出一條直通職場的就業大道。

圖/雲科大工業設計系的車輛設計課程。蘇義傑攝。

圖/雲科大工業設計系的車輛設計課程。蘇義傑攝。

雲科大推千人海外計畫!邀世界級大師遠距講課,SDGs永續履歷、國際觀移動力成校園底蘊

然而,不光「讓學生走出去」,雲科大也極力「把世界帶進來」。像是張傳育就訂下任內送出1000名學生參與國際見習、交換計畫、研討會發表與海外實習的願景目標。

同時,同時,他也鼓舞各學院教師,邀請歐、美、日等國的大師遠距教學,讓線上授課內容充分進入校園。此外,校內亦設有語言中心與全英課程,逐步建構起國際化教育環境,以提升未來人才必備的跨國移動力和國際理解力。

圖/取自臉書「國立雲林科技大學YunTech」。

圖/取自臉書「國立雲林科技大學YunTech」。

除了青年世代的栽培,雲科大同時也為在地產業領袖與職場工作者打造了終身學習機制,規劃出EMBA、高階管理碩士班,或針對企業經營者所設計的產業領袖班,並邀集具產業實戰經驗的教師開課,協助在地中小企業主開拓經營視野,掌握國際趨勢下的管理議題與產業脈動,讓「進修」成了雲林地方創新能量的另一道底蘊。

事實上,從教學現場的創新翻轉、跨域實作的人才養成,到兼具國際視野與在地連結的終身學習路徑,雲科大的改革從未止步。更少人知道,這所技職育才重鎮,早已被教育部指派為全國技職制度的中樞,負責維運全台技專資料庫與退場學校證明系統。

圖/雲科大校內的AI伺服器。蘇義傑攝。

圖/雲科大校內的AI伺服器。蘇義傑攝。

面對少子化所帶來的退場潮,雲科大不僅協助查驗學籍、發出學歷憑證,成為守護技職學習歷程真實性與公信力的制度支點;技職體系入學測驗中心亦由雲科大統籌,從入門門檻到學歷認證,穩穩扛起技職教育的起點與出口,猶如確保制度公平、秩序與永續發展的根本基石。

而這份落實永續的精神,也延續至雲科大校園。全校在硬體方面,先是建置了廢水回收系統、太陽能設備與節能工程,軟體規劃上,更將聯合國SDGs指標全面導入學程設計,推動每位學生建立出個人的「永續履歷」,並期許教師研究與學生專題能回應社會與產業的實際需求。

圖/蘇義傑攝。

圖/蘇義傑攝。

所以放眼未來,張傳育提出雲科大的願景,那就是成為國際級「創新科技服務型大學」,培養具移動力、創新力與責任感的青年之際,更希望學生離校時,帶走的不只有學歷與技能,還有一份懂得感恩與回饋的心。

為此,他也特別推行雲科大畢業生寄送感恩卡行動,希望社會新鮮人在完成離校手續時,都能親筆寫下卡片,寄給父母、師長或同學,學校將不限張數的全額出資並協助寄出,「因為懂得感恩,才會懂得負責,是雲科大學生最重要的特質之一。」張傳育懇切表示。

圖/取自臉書「國立雲林科技大學YunTech」。

圖/取自臉書「國立雲林科技大學YunTech」。

綜上所述,在融合科技、設計、人文與永續的雲科大校園裡,知識從不僅止於課本,更深植於土地與具體行動之中。這所坐落於魚米之鄉的技職學府,正穩步轉化為AI與綠色創新的策源地,以厚實步伐翻轉專才教育的想像,為台灣未來十年寫下無可取代的註腳。

👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!

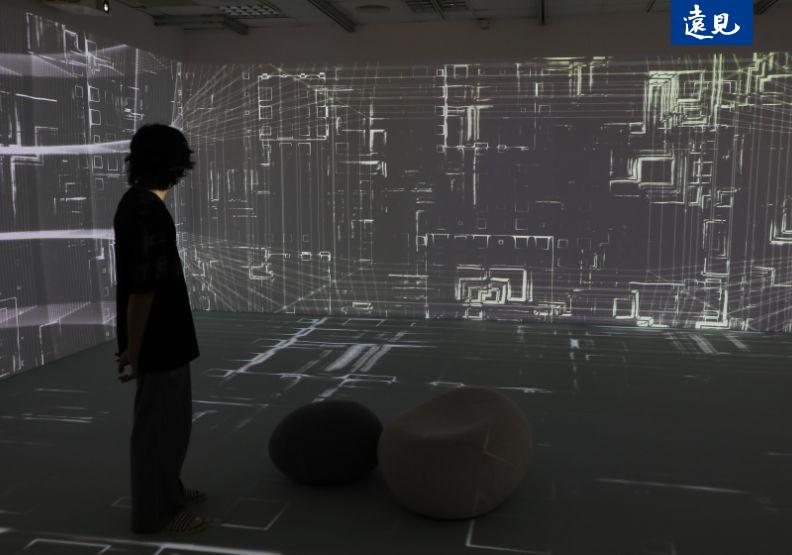

圖/雲科大數位媒體設計系學生。蘇義傑攝。

圖/雲科大數位媒體設計系學生。蘇義傑攝。

Just For You

Just For You