前者,為瀨戶內海第二大島——「小豆島」(Shodoshima)的觀光推廣組織,致力行銷當地獨有的橄欖種植文化、木桶醬油釀造、日曬麵線等四百多年傳統美食與生活技藝,打造出「日本地中海」之國際意象與觀光魅力。

後者則是香川縣專精於旅遊與社區發展研究的高等教育機構,著重理論扎根與在地應用並重,為臺日雙方在觀光、地方文化與社區參與等面向之學術合作提供關鍵助力。

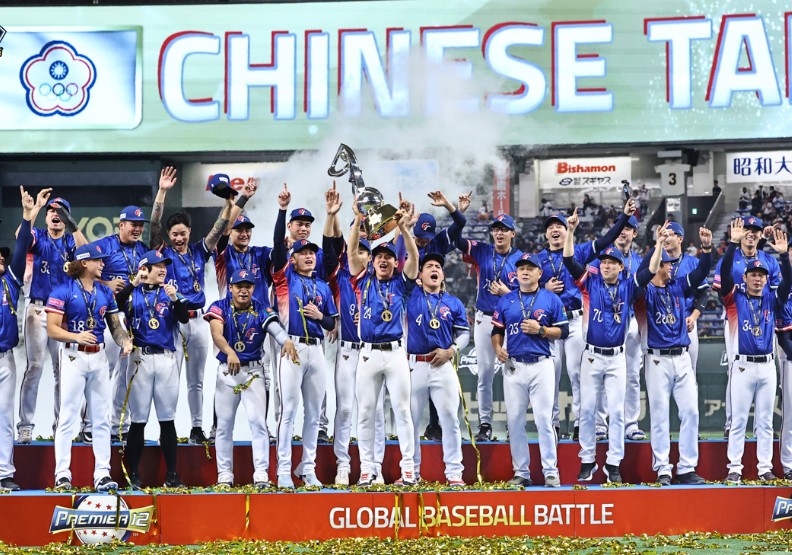

圖/政大傳播學院EMA碩士在職專班師生赴日本瀨戶內國際藝術祭,與香川大學師生共探地方創生與觀光永續,並於香川大學舉辦成果發表會,深化臺日跨國交流與文化合作。取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

圖/政大傳播學院EMA碩士在職專班師生赴日本瀨戶內國際藝術祭,與香川大學師生共探地方創生與觀光永續,並於香川大學舉辦成果發表會,深化臺日跨國交流與文化合作。取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

以臺灣人的視角,對照日本瀨戶內海高齡島群的命運轉捩點

其實,自古以來即為日本海上交通樞紐的瀨戶內海,孕育了當地非常多元的文化與生活地景。可由於全球化與高度集中化的發展,逐漸使當地的島嶼面臨人口減少、老齡化與文化流失等殘酷問題。

因此,隨著聞名全球的瀨戶內藝術祭持續推進至第六屆,在當代藝術與社群參與緊密結合下,不僅重燃地方對自然與人文的關注,還讓瀨戶內成了全球地方創生與藝術實作的範例。

與此同時,臺灣近年的地方創生政策也同樣積極串聯設計、農漁、觀光、文化等多元產業,推動跨域協作、青年返鄉與經濟活化,並以低碳包裝與永續消費落實環境意識。

故如何讓這些行動跨越短期計畫週期、成為可持續的社會韌性,正是臺灣學子在瀨戶內經驗面前最值得深思之處。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

聚焦島嶼有機脈動,以理論轉譯生活微觀現場

更令人感佩的是,這場臺日交流不只停留於學術對話的層面,還一路跨至政策與實務面向。

像是8月4日,政大與香大就聯手在香川大學幸町北校區舉行「臺日國外見習成果發表會」,並邀集多所日本地方研究機構共同討論互動科技、公眾參與、媒體傳播與永續治理。

過程中,雙方不斷從彼此的島嶼經驗汲取靈感,嘗試建構既前瞻又在地的永續行動框架,因為真正的地方創生,從來不是單一模式的複製,而是不同文化、不同條件下對共通問題的各自回答。

研究醬油、拍貓紀錄片、探討動畫IP!台灣政大、日本香大這群學生在瀨戶內藝術祭學到了什麼?

而在8月4日,萬眾矚目的「臺日國外見習成果發表會」上,除了兩國展開政策與理念的對話外,最吸引現場目光的,莫過於由臺日學生共同完成的研究結果展示了。

從農產品牌、文化影像到觀光創意,每道題目都源自實地走訪的觀察與討論,並反映出雙方在跨文化交流中對地方議題的不同切入與回應。而這些討論與田野成果,最終也凝結為七組跨域研究計畫,它們不只是學術的成果,還是臺日青年對地方未來藍圖的用心提案。

以下為本次NCCU EMA專案團隊在KU GSM師生協作交織下,共譜的七大研究主題方向:

研究1:甘味中的策展矛盾:瀨戶內國際藝術祭與和三盆糖之地方資源整合研究

本研究由NCCU EMA學生陳禹函與KU GSM臼杵氏、前田氏與山下氏三位研究生協作進行,計劃以香川縣傳統糖點「和三盆糖」及瀨戶內海藝術祭中與和三盆糖相關之飲食、體驗及宣傳為主軸進行研究,探討瀨戶內海藝術祭的策展實踐所揭示針對地域性非物質文化遺產的和三盤堂存在的矛盾性。

計畫透過藝術與地方創生、飲食文化與文化敘事、觀光與地方資源整合等視角切入,分析作為在藝術節的文本、展場與體驗活動中,和三盆糖的角色如何被建構與再現反映非物質性文化遺產透過國際性展覽再現的方式及效益。

研究2 ➤ 當代藝術之跨領域與國際合作創作趨勢研究—以2025年瀨戶內海國際藝術祭為例

本研究由NCCU EMA研究生葉宛玲、香川大學GSM研究生中村将、小嶋英郎協作執⾏,計畫以2025瀨⼾內海國際藝術祭為研究場域,聚焦多件融合當地⽂化元素與全球視野的跨領域藝術創作案例,探討其如何透過材質、形式與空間敘事,反映地⽅議題並促進國際⽂化交流。

研究採用媒介⽣態學視角,結合田野調查與深度訪談,針對藝術家、官方策劃團隊與在地參與者進⾏多⽅訪談,進⼀步剖析創作實踐與策展邏輯之間的交互作用,跨領域、跨國界的當代國際趨勢下,頂尖藝術家如何合作、多元創作。研究亦關注藝術如何作為跨⽂化對話的觸媒,並思考其在亞洲藝術網絡中所扮演的媒介角⾊與交流可能性。

圖/台灣知名藝術家王文志。取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

圖/台灣知名藝術家王文志。取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

研究3 ➤ 從醬油談餐桌上的地方創生:解析台灣黑豆醬油與小豆島傳統醤油的文化實踐

本研究由NCCU EMA學生王公誠與KU GSM研究生川又紗知合作推進,選擇臺灣黑豆醬油與日本小豆島地區傳統醬油為比較案例,探討醬油作為飲食文化核心符號,如何在全球化脈絡下實踐地方創生與空間再生。

研究以列菲伏爾空間三重生產理論為分析架構,結合文獻分析、實地訪談與田野觀察,進一步解析傳統產業如何在地方記憶、文化符號與國際行銷之間尋求平衡,並對照不同文化政策與地方參與機制下的臺日創生模式差異。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

研究4 ➤ 從影像IP到觀光創生:以《魔女宅急便》等動畫作品探討小豆島文化行銷策略

本研究由NCCU EMA學生陳晉華與林昕頻協同KU GSM研究生山下大輔聯手執行,聚焦於《魔女宅急便》《擅長捉弄人的高木同學》與《二十四隻眼睛》等日本動畫影像IP,探討這些作品如何轉化為小豆島的觀光推廣資源,並透過文獻分析、田野調查與質性訪談,分析這些IP的文化價值與行銷手法,比較其與瀨戶內國際藝術祭在經濟效益、觀光穩定性與文化永續上之異同,進一步思考影視IP與藝術策展間的互動可能性與整合策略。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

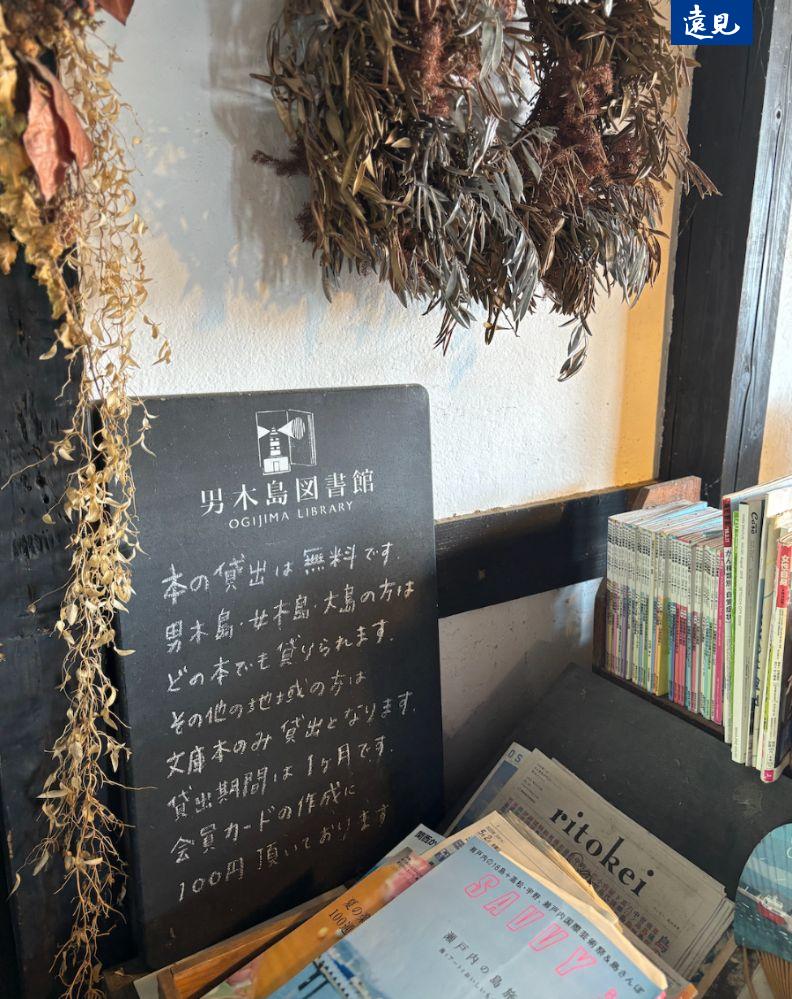

研究5 ➤ 男木島不只是貓島:島嶼觀光凝視與貓文化再現之影像紀錄片

本研究由NCCU EMA學生王璐華、蔡炆璇與黃志成共組小隊,KU GSM研究生朱寶磊、美濃吉廣、若松優子進行拍攝計畫。研究前往香川縣男木島進行為期兩日的影像田野調查,透過紀錄片的形式,探討島貓如何作為觀光符號、地方矛盾與文化敘事的交會點。

拍攝內容聚焦於男木島居民、旅人與社區代表對島貓的多重認知,並回顧2016年野貓問題與TNR政策所引發的地方治理挑戰,觀察當前人貓共處的微妙平衡。

同時,研究也會藉由貓的各種片段、擬人的口白設計與相關人士的深入訪談,經由影像呈現出男木島貓從「可惡」轉向「可愛」之形象,以及推動島嶼走向人貓「共融」與「繁榮」的文化轉變歷程,進而思索永續觀光與動物倫理間的未竟話語。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

研究6 ➤ 在地⽂化於活動的再現與創⽣與小鎮的共⽣關係探討——以臺灣浮現祭與日本瀨⼾內海藝術祭為例

本研究由NCCU EMA學⽣韓依璟、陳信安與范辰瑄聯⼿組成研究團隊。小隊成員計畫實地踏查日本香川縣⼥⽊島與臺灣臺中市的清⽔⾏政區,探討藝⽂活動如何以⽂化敘事與品牌策略為引,推動小鎮共⽣與地⽅創⽣之互動關係。

⽽研究則以「瀨⼾內國際藝術祭」中的⼥⽊島為主要場域,實際訪談居民、商家與⽂化推廣單位,並對照臺灣「浮現祭」在清⽔⼭城的活動策略,分析兩地如何運用傳說、歷史與視覺符號,以強化當地分⽂化體驗與認同感,以及探討大型活動對於當地的觀光、產業以及青年人力回流,是否產生影響。

此外,研究亦關注品牌設計如何影響觀眾的感知與參與,並檢視藝⽂活動在社區永續發展中的實務作用與考驗,期待從中提出促進⽂化內化與品牌優化的具體建議。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

研究7 ➤ 以《海上診療所》為鏡,深入探究日本巡迴醫療船制度:結合影像分析與田野調查的跨域研究啟航

本研究由NCCU EMA 學⽣孫婉華與KU GSM 學生遠藤未耶、西川有希子與谷本海渡與攜⼿推展。以日本電視劇《海上診療所》(海の上の診療所)為切入點,結合影像文本分析與實地田野調查,聚焦日本巡迴醫療船制度的發展歷程與當前現況,進一步探討偏鄉醫療資源配置與政策轉向的脈絡。

研究特別關注劇中醫療船形象與實際巡迴健診工作的落差,並剖析日本醫療服務的政策演變,反映出高齡化社會下醫療體系的新挑戰與因應策略。

同時,本研究亦試圖探討影視作品如何以通俗敘事引發社會對偏鄉醫療議題的關注,並分析其在醫療政策溝通與公共傳播上的潛在影響力。

為深化理解與建立在地視角,研究團隊將赴岡山縣實地參訪醫療船「濟生丸」,藉由參與其醫療服務及訪談第一線的醫療人員與地方社區代表,補足影像文本之外的日常脈絡與地方實踐經驗。本研究期望從媒體、政策與實務三者交會的角度,提出對未來偏鄉醫療推展與醫療傳播策略的啟發與建議。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

共學、共創、共行動!臺日跨域整合譜國際共好願景

從七組研究成果到臺日兩國師生的攜手合作,這趟跨越國界的學術行動,不僅深化了對地方議題的多元觀察,也將藝術節的交流能量延伸到未來更長遠的發展藍圖之中。

尤其,此次NCCU EMA與KU GSM攜手走入瀨戶內國際藝術祭,充分體現臺日高等教育機構對文化推廣、社區參與與區域發展的共同關懷與實務精神。除了能為亞洲地區樹立起「學術連結」與「社會實踐」並重的典範,還為未來跨國產學合作奠定長期共研的平台,推動「在地知識深化、跨域文化延伸」的發展藍圖。

一直以來,國際各大藝術節所激盪出的經濟活力、文化能量與社會參與,都展現出藝術與地域振興交織的珍貴潛能。無論是觀光轉型、地方品牌再造,或社區認同與公共參與的累積,無疑都是為當代地方發展注入了源源不絕的動能。

所以NCCU EMA團隊返臺後,也將持續推動此次田野研究成果的轉譯應用,並計畫於國立政治大學舉辦公開成果發表會,邀請更多關注地方實踐、文化創新與跨國合作的夥伴共同參與。

未來,NCCU EMA更期望能延續此次與KU GSM的深度連結,促成更多跨境行動與知識交流,以深化臺日雙方對地方未來圖像的理解與落實。

臺灣 政治大學傳播學院EMA碩士在職專班(NCCU EMA)小簡介

國立政治大學為臺灣人文社會科學領域中最具代表性的頂尖學府之一,其傳播學院可謂華語世界最具影響力的傳播教育重鎮。

政治大學旗下的碩士在職專班,長年也以「前瞻智能趨勢,賦能數位人才」為核心,匯聚各產業平均資歷11年的職場菁英,以系統化方式結合人工智慧、數據分析、媒介創新、行銷傳播、公關與使用者研究等多項專業能力,致力培育兼具產業實務與前瞻思維的數位傳播領袖。

同時,政治大學該專班亦積極推動跨域整合與國際鏈結,展現臺灣於全球舞台上的行動力與傳播學術之實踐能量。

日本香川大學地區管理研究所(KU GSM)小簡介

香川大學為日本國立綜合大學之一,長年以「智惠.創造.實踐」為校訓,融合教育、醫學、工程、農業、經濟等學門,致力於區域型高等教育、永續發展等領域的深耕與創新。

2020年,香川大學曾入榜THE世界大學排名,是四國地區少數具代表性的大學,並深受地方社群信賴。其「地區管理研究所」亦專注地方創生、社區治理與深度觀光,與當地政府、企業、文化機構緊密合作,培育具跨域整合實踐力的未來領導者。

香川大學研究所重視理論與實務並重,鼓勵學生深入社區、參與地方課題,形成「以地為師、以人為本」學習脈絡。憑藉產官學合作與區域研究網絡,香大乃四國智庫核心,也是日本地方創生政策重要人才庫。

👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

圖/取自臉書「NCCU EMA 政治大學傳播學院碩士在職專班」。

Just For You

Just For You