金幣變冥錢!東門外石橋仔頭的買粽女鬼就是傳說中的林投姐?

圖/故事中的賣粽攤販,在夜裡撞見前來買粽的女鬼。AI生成圖片。

圖/故事中的賣粽攤販,在夜裡撞見前來買粽的女鬼。AI生成圖片。 若要論台灣鬼怪文化的代表,苦等見利忘義的丈夫不成而自縊身亡、死後化作冤魂的林投姐,肯定佔有一席之地。然而林投姐並非真實事件,而是隨著時間推移、眾人接力潤飾而成的故事,並揉合了不同年代與地方的民間傳說。林投姐故事其中一個取材來源,出自日治時期發行的《臺灣日日新報》裡頭一篇專欄文章。

林投姐冥錢買粽的前身

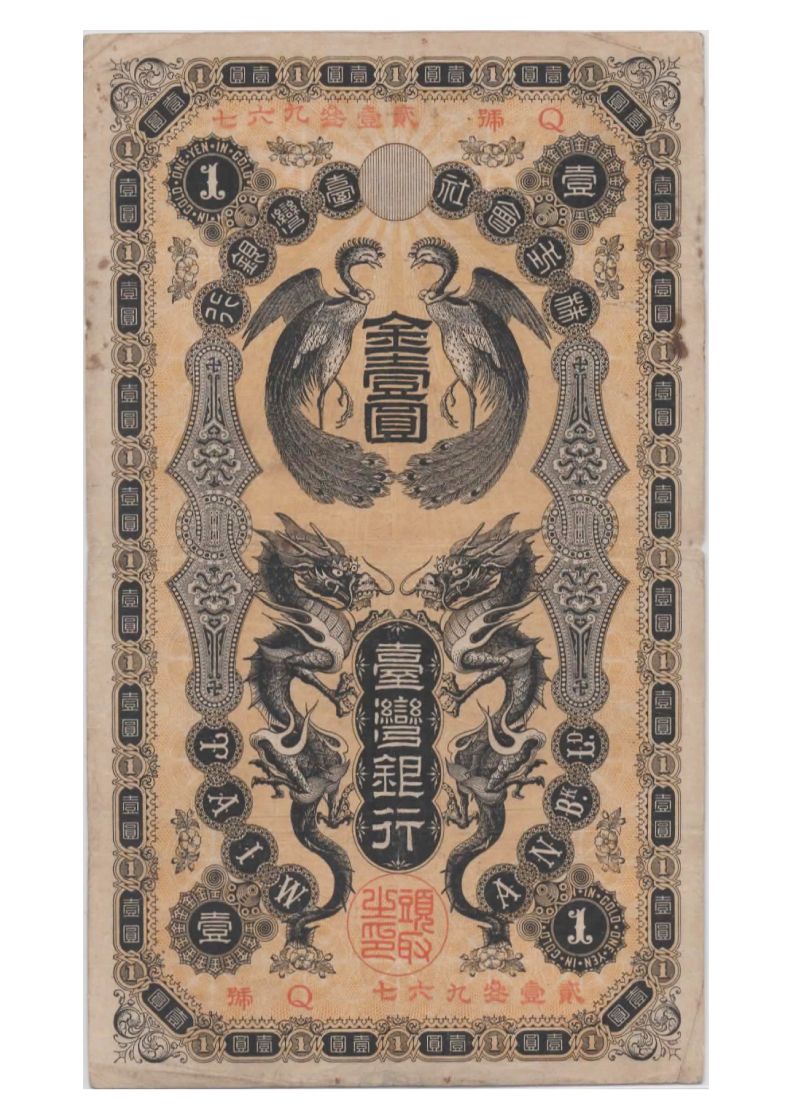

這則刊載於《臺灣日日新報》的故事,發生於公元1910年。某日夜裡,有個販賣肉粽的小販行經東門外石橋仔頭,望見一名長相清麗的年輕婦人向其招手。年輕婦人表示要買4顆粽子,並掏出了1枚金幣。

當時1顆肉粽的價格為2錢,於是小販找了92錢給年輕婦人,並將那枚金幣放入衣服暗袋。隔日一早,小販準備從衣服暗袋拿出金幣,發現竟然變成了冥錢。小販當下認為是自己兒子偷拿了金幣花用,於是把兒子叫來嚴厲責備。

小販的兒子性格耿直,內心始終忿忿不平,心想可能是父親昨夜回程的路上,不慎將金幣給丟失,於是出門沿路尋找。結果他在池邊找到了昨晚父親賣給年輕婦人的四顆肉粽,旁邊還放著被粽葉覆蓋的92錢。

「東門外石橋仔頭」的地名釋疑

林投姐的故事背景在台南,而《臺灣日日新報》刊載的女鬼買粽怪談,從文中所述的地點「東門外石橋仔頭」來判斷,最有可能發生在台北。

首先「東門外」不僅只是方位詞,同時也是地名,即現今台大醫院一帶;而「石橋仔頭」顧名思義就是供人跨越河圳溝渠的石橋。在台北地區的範圍內,當屬台北城往返大稻埕必經的石橋仔頭(今台北延平北路與長安西路交叉口)最具知名度。故事中小販往返當時台北最熱鬧的兩處地方叫賣肉粽,合情合理。

然而台北城的石橋仔頭位於北門外,與女鬼買粽所在的「東門外石橋仔頭」顯然不符。假設故事為真,或許是撰寫文章的作者不諳台北地理之故,將「北門外」誤寫為「東門外」。

Just For You

Just For You