你家是下一個花蓮光復鄉?堰塞湖災害竟是一般水災十倍至百倍?

圖/空拍畫面來源「疣豬飛行中隊有限公司」。取自臉書「我們的島」。

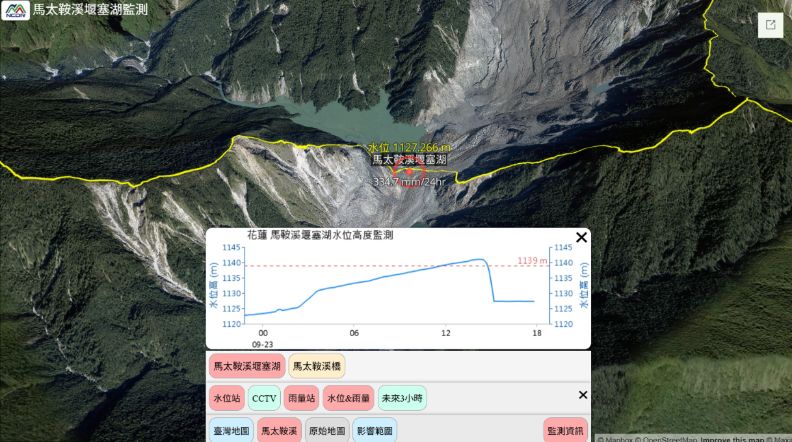

圖/空拍畫面來源「疣豬飛行中隊有限公司」。取自臉書「我們的島」。 2025年9月,花蓮光復鄉突如其來的大水,讓許多人至今仍心有餘悸。那一夜,馬太鞍溪上游的崩塌形成了堰塞湖,隨著連日豪雨壓頂,天然土石壩終於潰決,傾瀉而下的洪水與泥砂瞬間湧入下游,將光復鄉市區吞沒。許多民宅一樓遭到淹沒,橋梁斷裂,道路中斷,宛如一場毫無預警的「水庫潰堤」。

這場災難不僅是一則地方新聞,更像是一記沉重的警鐘,提醒台灣社會:在氣候變遷與極端天氣加劇的背景下,類似的災害恐怕將不再是偶發,而是可能一再上演。

大水如何成形?從「美麗之島」到「危險山河」

根據水利及地質專家的調查,馬太鞍溪上游因為地質鬆動與長年降雨累積,早在颱風來臨前便出現大規模崩塌。大量土石堵塞溪道,形成天然「堰塞湖」。與人工水庫不同,這類自然壩體缺乏設計與維護,穩定性極差。一旦降雨持續,水壓超過堤體承受範圍,壩體便會在短時間內潰決。

潰決的後果,比一般暴雨積水來得猛烈得多。當天然水庫突然放出龐大水量,洪峰能量遠大於平常溪水暴漲,短短幾分鐘內便可沖毀橋梁、道路,甚至吞沒整片聚落。花蓮光復事件正是如此,許多居民幾乎沒有撤離時間,來不及反應便被洪水包圍。

然而從這次的大水,台灣人從電視畫面上都有日本「311海嘯」的錯覺,到底堰塞湖的災害有多大?

雖然堰塞湖潰決的災情強度,會隨地形、壩體規模、雨量大小與下游聚落分布而差異極大,所以學術上不會直接用「幾倍」來概括。不過,根據歷史案例與水利研究,可作個粗略的比較。

首先,先比較洪峰流量差異。一般暴雨水災的洪峰流量通常是正常河川流量的3-5倍。而堰塞湖一但潰決,洪峰流量可能瞬間達到正常河川流量的10-100 倍,因為短時間內釋放大量蓄水。因此,堰塞湖的洪峰流量至少比一般暴雨洪水強3~10倍,嚴重時甚至上百倍。

再比水位上升速度。一般暴雨,水位上升多在數小時到數十小時,讓居民有時間撤離。然而堰塞湖潰決可能在數分鐘到數十分鐘內暴漲數公尺,居民幾乎沒有反應時間。故,以速度上至少是一般水災的數十倍危險。

至於破壞能量(含土砂)來說,暴雨洪水多是清水或少量泥沙。但堰塞湖潰決常伴隨大量土石,形成「泥流」,衝擊力類似混凝土。於是,後者對橋梁、房屋的破壞力,往往是前者的數倍到數十倍。

Just For You

Just For You