一週400多萬人次觀看,《中文怪物》到底在瘋什麼?

圖/《中文怪物》實境節目引起網路熱議,台灣是否正走向國際化?取自YouTube酷的夢

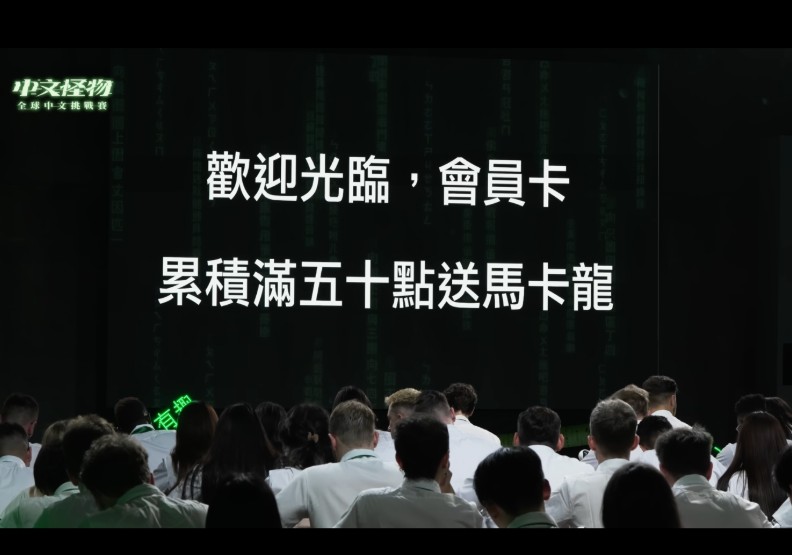

圖/《中文怪物》實境節目引起網路熱議,台灣是否正走向國際化?取自YouTube酷的夢 一場語言遊戲,為何能掀起社會熱潮?近月來,YouTuber「酷的夢」(Ku’s Dream)推出的實境節目《中文怪物》,在短短一週內創下超過四百萬觀看次數,迅速成為網路與新聞媒體熱議的焦點。也讓各縣市的民眾掀起:「誰才是最國際化的縣市?」而節目邀集來自各國的外國人參加中文挑戰,以聲調、語意、聽力、即時反應為比賽核心,並以科幻感的舞臺與高張力剪輯增添戲劇性,更是吸睛焦點。

從表面看,《中文怪物》只是一個「外國人說中文」的娛樂節目,但其爆紅背後,折射的卻是更深層的社會現象:台灣人如何看待自己的語言與文化?外國人為何樂於參與?中文的艱澀與魅力如何被重新觀看?最重要的是,這是否代表台灣正一步步走向國際化?

小成本、大話題,中文怪物為台灣網路實境秀立下里程碑

《中文怪物》以新台幣五百萬的成本製作,卻創造出「小兵立大功」的網路現象。節目形式簡單卻有效:百名外籍參賽者逐一挑戰中文,透過回合淘汰與語言陷阱,製造張力與趣味。

節目名稱「中文怪物」本身就是一種文化巧思。中文對非母語者而言往往充滿艱澀,對觀眾而言卻是熟悉日常,這種「熟悉與陌生」交錯,形成了觀看張力。所謂「怪物」,既是挑戰者,也是語言本身的隱喻——龐大、神祕、難以馴服。

首集上線不到一週突破四百萬觀看,第二集仍穩定維持百萬點閱。外加新聞、社群平台與短影音的再製傳播,迅速讓《中文怪物》超越單一節目,成為全民熱話題。

娛樂之外的文化符號,成爆紅祕訣

然而,《中文怪物》憑什麼紅?首先是其高度可傳播的視覺與節奏,節目以科幻風格的舞臺、懸疑音效與快速剪輯,製造出「一看就想分享」的視覺內容,完美符合短影音時代的擴散邏輯。

其次,外國人學中文的反差感,亦挑戰了台灣人的慣性感,甚至是滿足了母語使用者的優越感。中文被視為全球最困難的語言之一,當外國人在聲調或語序上出錯,觀眾既覺得好笑又產生優越感;當他們答對、表現出色時,又令人驚喜與敬佩。這種「錯與對」的反差,就是節目的戲劇核心。

另外,媒體加持與爭議再擴散,也是其人氣不散的原因。在新聞媒體爭相報導,加上參賽者公開質疑「剪輯偏頗」、自己的高光時刻被刪去,更掀起二次討論。娛樂與爭議交織,使熱度進一步延燒。

Just For You

Just For You