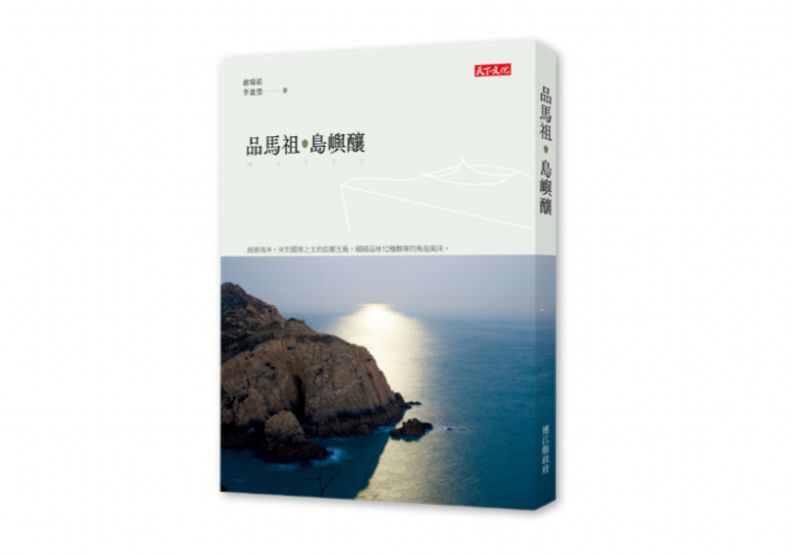

馬祖大坵島梅花鹿過比人還爽!寵愛比照毛小孩,食物照護樣樣來

圖/馬祖大坵島梅花鹿成當地動物明星。張智傑攝。

圖/馬祖大坵島梅花鹿成當地動物明星。張智傑攝。 馬祖除了備受矚目的燕鷗,大坵島上自然放養的梅花鹿,亦是日漸熱門的自然觀光資源。談起這群梅花鹿的放養始末,得追溯到戰地政務時期。由於當時兩岸情勢緊張,馬祖隨時有封島可能,為了能在任何狀況下,仍有足夠的糧食維持軍民需求,因而設立物資供應處以掌管日常的米、油、雜糧等,更於三民畜牧場(現今南竿海淡廠附近)飼養牛及梅花鹿、畜牧中心飼養豬隻,以備足蛋白質來源。

昔日島民食物,搖身一變成動物明星梅花鹿

後來,隨著冷凍設備普及,許多日常物資開始仰賴台灣本島提供,飼養經濟動物所耗費的人力、物力反成為負擔。

於是,在戰地政務結束後,連江縣政府把當時飼育的13隻梅花鹿,運送至大坵島野放。

隨著時間流逝,島上的鹿隻自然繁衍,至今已成為超過200隻的龐大梅花鹿群。

最初放養之際,未曾想過觀光意圖;後來因有馬祖居民登上大坵島,無意間發現少部分梅花鹿會主動親近人類,才逐漸發展出賞鹿活動,如今更讓大坵島成為絕佳的旅遊熱點,昔日的島民食物,搖身一變成為動物明星。

民眾徒步環島,就能望見野地上自然奔馳的梅花鹿群,映襯著背景天然有致的島嶼風情,實為馬祖最療癒的遊程。

為維持這群「島上居民」的健康, 連江縣政府在鹿群食物和身體照護上,也不遺餘力。

食物方面,夏季大坵島有天然野草與桑葉,冬季則有圍植的狼尾草,為鹿群提供穩定且充足的飲食來源。

而縣府產業發展處,也會定期至島上移除曼陀羅、玉珊瑚等含有微量毒性的強勢物種,避免其快速擴展,入侵到其他草類植物的生長範圍。

Just For You

Just For You