林智堅碩士學位遭台大狠撤銷!抄襲論文「一刀斃命」關鍵證據曝

圖/取自臉書「林智堅」。

圖/取自臉書「林智堅」。 我的讀者大概都知道,在有充足證據之前,我不太會發表看法,可林智堅的論文抄襲案,看完兩邊的論文,我算是蠻有把握的。以下,為了不影響大家的判斷,我會用甲、乙來代稱,讓大家在沒有先入為主的藍綠觀念下,看看甲或乙有沒有抄襲疑慮。

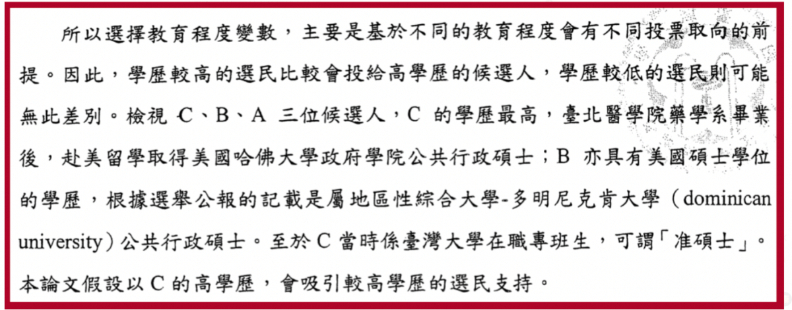

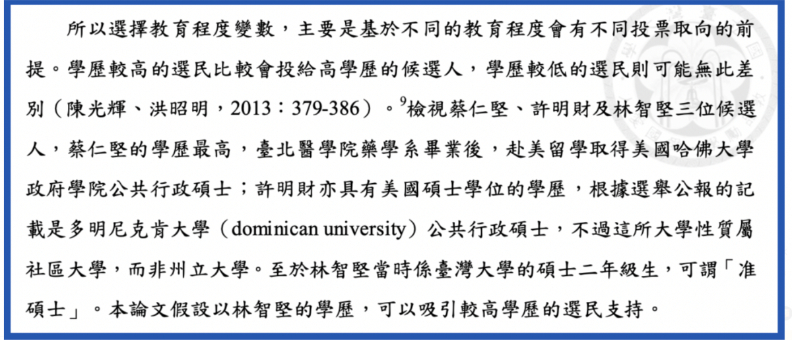

在甲的論文中,是直接使用3位候選人的名字,乙的論文是,則使用A來簡稱林智堅、B來簡稱許明財、C來簡稱蔡仁堅。

在甲論文的第11頁、乙論文的第14頁,有一處幾乎完全相同的敘述:

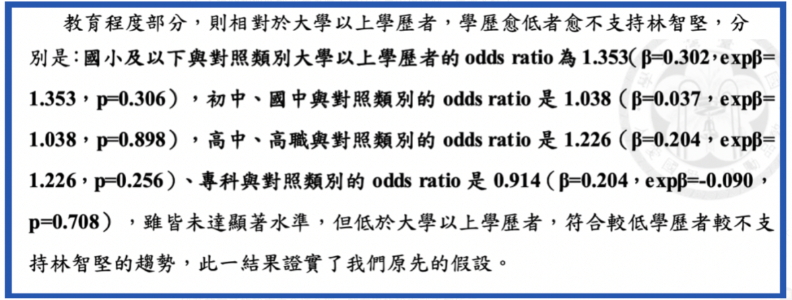

「所以選擇教育程度變數,主要是基於不同教育程度會有不同投票取向的前提。因此,學歷較高的選民會投給高學歷的候選人,學歷較低的選民則可能無此差別。檢視蔡仁堅(C)、許明財(B)及林智堅(A)三位候選人,蔡仁堅(C)的學歷最高,台北醫學院藥學系畢業後,赴美留學取得哈佛大學政府學院公共行政碩士;許明財(B)亦具有美國碩士學位的學歷,根據選舉公報的記載是多明尼克肯大學公共行政碩士。至於林智堅(C)當時係台灣大學在職專班生,可謂准碩士。」

在乙論文這段文字中,敘述候選人學歷時,C出現了兩次,對比學歷後,我們可以肯定第二個C是誤植,應為A(林智堅)才是台大在職專班生。

而在甲的論文中,則沒有這樣的問題,明白寫著「林智堅當時係臺灣大學的碩士二年級生」。

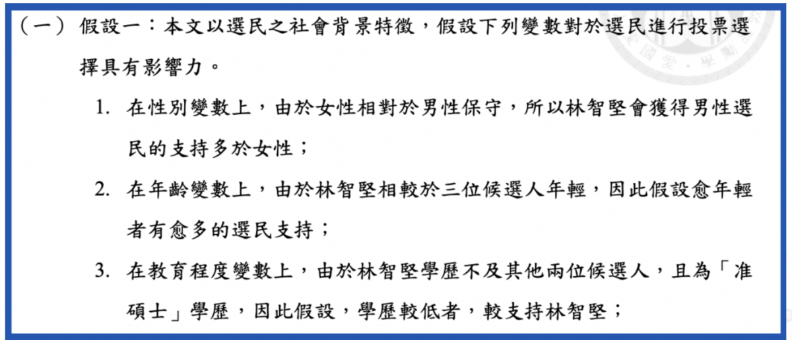

隨後甲做出這樣的假設:以林智堅的學歷,可以吸引較高學歷的選民支持。

乙的假設則是:以C(蔡仁堅)的高學歷,會吸引較高學歷的選民支持。

甲在這裡的假設顯然有問題,因為擁有高學歷的人應為蔡仁堅,當然這也有可能是誤植,但就這段文字的相似程度,兩者顯然有一人參考了另一個人的寫法,只是把名字跟A、B、C之間、學歷高跟低之間互換時換錯了,這可能是判斷誰先成文的關鍵。

Just For You

Just For You