2022桃園地景藝術節現全台公敵!大溪「粉紅泡泡」發作密集恐懼

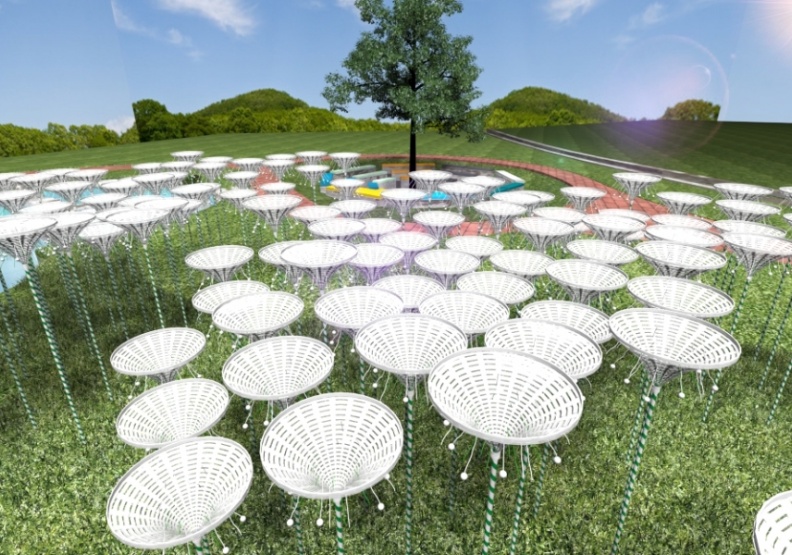

圖/取自「2022桃園地景藝術節」官網。

圖/取自「2022桃園地景藝術節」官網。 「2022桃園地景藝術節」將於9月8日在桃園市大溪區登場。本次活動串起大漢溪沿岸夾岸綠帶,以大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工濕地與山豬湖生態親水公園為重點展區,邀請國內外26位藝術家,攜手12組在地社區、學校,創作30件作品,藉由藝術品與在地自然人文的參與互動,展現大溪淵遠流長的脈動史。

桃園地景藝術節即將邁入第10個年頭,本次活動嘗試以「文化地景」的概念,透過藝術創作梳理,並轉譯城市地區的歷史文化、地理景觀,運用日常生活空間的藝術介入,建立大眾對於地區的歷史認識,連接社會關係,取得文化意義。

大「川」維繫桃園!藝術節讓大溪「脈」動

2022年桃園地景藝術節活動主題為「川行脈動」,以「川」字的象形意象,把桃園母親河大漢溪,拆分為3部組成元素。

大漢溪是「讓人依傍而居、安定生活的源泉」,是「孕育豐富生態系統及演化平台的溪流」,更是「促進產業及城市發展、活水不絕的血液」,這3道象徵「生產」「生態」與「生活」的水流,形成桃園的大「川」。

如果把整個桃園比喻成一個宏壯巨人,大漢溪則是遍布其身的血管,而位於上游的大溪流域,更是圍繞桃園心臟的動「脈」。

「川」是大溪三生的維繫,「脈」為整個桃園的心跳,進而成為城市命脈,讓大桃園地區強而有力、生生不息地跳動著。

而活動中所有創作靈感與題材,則包含都市與鄉村的迥異風情、過去與未來的對比場景、生產與消費的人文寫照、真實地景與其意象的描繪構築。

藝術品陸續亮相!粉紅泡泡、詩意花田搶先看

2022年桃園地景藝術節的各式裝置藝術品,目前已在大溪區大漢溪沿線景點陸續亮相,讓遊客先睹為快。

Just For You

Just For You