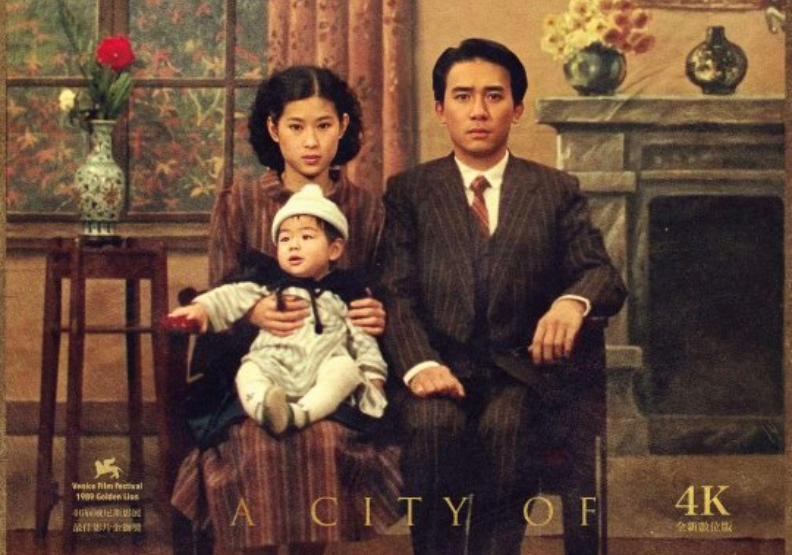

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

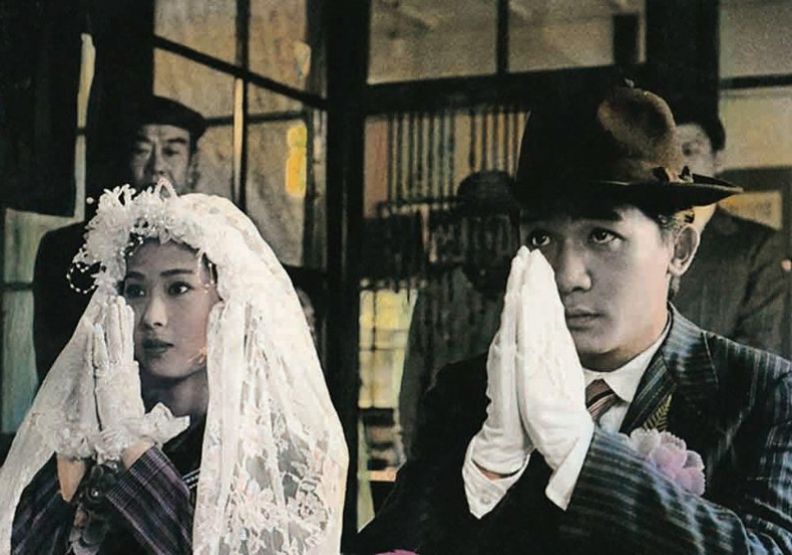

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

除以收音機作為重要媒介與符碼外,另一個不可忽視且具語言意義之物,便是文字。

在電影標題出現以前,那一行行以中文書成的字,表達電影時空的政治情勢和此一家族之大事。

於是我們發現,在短短4分鐘內的幾顆開場鏡頭中,3種不同的語言(方言)各自以不同形式出現在電影文本裡,並且於敘事上,各自扮演著不同的功能:

間接、二手、晦澀地表達政治情勢的日語廣播;直接地、平時而日常地形成對話的台語;以及也屬間接、卻清楚傳達資訊的中文字行。

三者在電影,以及當時台灣人的生活中,交錯存在,正如他們混淆的身份認同,不同民族的文化之根,也在晦暗不明中相織相纏。

身份混淆,不同民族的鬥爭,早已在此時被暗示,這座悲情城市的未來,也在黑暗中被「生」出來——生下的孩子呱呱墜地,喚作林光明,可光明(林光明)卻在整部電影中不見蹤影,而「光明」也在悲情城市的未來缺席。

《悲情城市》失語的歌詠:重建容身之場域

延續前提及的語言符碼與相應的聲音、敘事意義,它也成了男主角林文清(梁朝偉飾)的重要角色設定,作為一個聾啞人士,林文清的失語與他言語表達的轉換方式,有著重要的意義。

林文清在多次聚餐中,因為沒有語言能力,也無法完全明瞭眾人的談話內容,而無法參與其中,其角色位置就像個「局外人」,所以當眾人共食火鍋,歡聲笑語中,聊著光復後掛國旗的軼事時,林文清在畫面裡是完全背對鏡頭與觀眾的,我們看不見他的表情,聽不見他的聲音,在周遭嘈雜之中,他的存在幾乎是虛空、沒有重量的。

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

他總是在談話中途離場,或去添買新菜,或去準備茶水,總是置身事外,當眾人在酒酣耳熱後敞開窗戶,對著天空唱起《流亡三部曲》時,林文清是無法聽見樂音,更無法隨之歌頌的,此時他的「局外人」身份更加明顯,只能繞著圓桌,一個個為眾人遞上食物。

他即是歌詞中「流浪」無依的人,語言表達如是種身份宣示,那麼失語的林文清,身份地位也是模糊不清的——「哪年?哪月?才能夠回到我那可愛的故鄉?」他連嘆問的音語都聽不見,也唱不出。

而後於電影中後段,林文清再次成為聚會的局外人,在一片喧嘩嘈雜中,他挪開身子,播起那首德國民謠的《羅蕾萊之歌》:

❝「 I do not know what it means❞

❝That I should feel so sad;❞

❝There is a tale from olden times❞

❝I cannot get out of my mind. 」❞

這段樂音,彷彿失語的林文清轉換的表達方式,起先他也只是餐桌上的一人,餐桌上嘈雜的人聲聊著當今政治局勢,以及台灣人的苦衷,林文清如故地無以加入話題,便默默起身走至房間角落。

此時林文清成了鏡頭中的後景,我們依然聚焦於前景的餐桌,也仍然清楚地聽著眾人的對話。

直至下一顆鏡頭,林文清與寬美(辛樹芬飾)的近景畫面,鏡頭聚焦在他們所在的房間角落,我們持續聽見餐桌上人們的對話。

接著林文清撥下唱針,樂音響起,而後漸漸取代方才的眾人談話聲,寬美拿起紙筆,開始以書寫與林文清對話,此時樂聲蓋過了人聲,2人的紙筆字書取代餐桌上的言語交談,我們彷彿隨著《羅蕾萊之歌》的美好與哀愁,遁入了林文清無聲的回憶與想像——舊日故事縈繞心頭,念而不忘。

林文清與寬美就像是餐桌以外、政治談話以外、房間中心以外被割裂的人,他們在角落中,或沒有話語權、或根本無以言說,然透過《羅蕾萊之歌》的播放,侯孝賢為失語、被噤聲之人建構另一個場域,以曼妙音符與舊日回憶堆疊築成。

於此中,外界嘈雜彷彿被屏蔽,他得以自己的方式記憶自己的「歷史」,因而謂之「賦權」,林文清從原來背對觀眾、景框邊緣的位置,成了鏡頭的聚焦,並由無以加入《流亡三部曲》的局外人,成了主動挑選唱片、撥下唱針,在無聲與無語中,以回憶吟哦《羅蕾萊之歌》的人。

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

窗外由陰鬱的藍灰色調轉而為陽光明媚的潔白景致,彷彿是失語之人找到另一種「言語」形式,也是被歷史局勢割裂而遺落之族群,重新回到景框內的方式。

他們打開窗,對著陰鬱的天嘆唱「哪年?哪月?才能夠回到我那可愛的故鄉?」流亡之人、失語之群體、失根的孤兒,以舊日的故事與信念,循著羅蕾萊的長髮,一綹綹爬梳著自己的記憶與故事。

《悲情城市》顯影:從歷史景框外,走入自己的情感與記憶視閾

《悲情世界》中的228事件,並未被直接地呈顯於鏡頭前,反而如前提及的收音機播報政治情勢與重大事件一般,電影中直言出事件導火線私菸查緝事件時,侯孝賢再次淡化了其「歷史動力」之強勁,以空景鏡頭拍著氤氳霧中的遠山,配以聲軌敘述事件始末,提供一種二手與間接的資訊,以及另一種「凝視」歷史與創傷的可能。

背景聲響言說著沈痛的史實,而在侯孝賢的景框中,顯影的,是不帶濃郁色彩的山巒與雲海,之於失語的林文清、之於這座悲情城市的人們,那是一種近乎靜謐淡然,卻悲傷悠遠的承受。

不只如此,《悲情城市》中多次可見,侯孝賢對歷史與創傷的重新滌洗、顯影、與凝視,除了前文提及的《羅蕾萊之歌》外,林文清作為一名攝影師,攝影也是他在言語外的自我表述與紀錄方式。

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

正如羅蘭・巴特(Roland Barthes)強調,一個人的身份形成與記憶之間的關係,透過凝視留下的影像,我們不斷重新調整與建構當今的自我身份,每一次的凝望與回憶,都可能是對自我歷史的重新詮釋。

回憶不僅僅是關於過去,我們更可能在回望的過程中,向未來開展一個全新的視野與相應的願景,因而於《悲情城市》中,林文清按下快門,留下的許許多多人物肖像,呈顯時代的痕跡與人的面貌。

同時也體現林文清的凝視目光,投向綿長的時間軸遠方,是具有歷史向度意義的「顯影」,攝影師個人的情感視角,疊加被攝物與人在環境中的狀態,相片因此能代替言語,成為林文清不同時期對歷史之註腳,也象徵著族群的情感記憶。

當相片顯影成為具時間意義的紀錄時,它便不再只是凝固的時間,而是乘載著流動的歷史,與隱隱作痛的民族傷疤。

如電影末,林文清為自己與家人拍下最後一張全家福,留下了他的身影,卻也紀錄了他的消失。

到達(arrival)與離開(departure)同時被保存在相片裡,他到達自己的凝視景框中,進入自己失語的歷史陳述與記載中,卻同時離開了現實,在他述的歷史中「被消失」,在「悲情城市」的景框中消逝。

❝「 Whether or not the subject is already dead, ❞

❝every photograph is this catastrophe. 」❞

因此語言以外的表述與情感記憶之顯影,既是有力的自我保存,也是悲劇的見證。

《悲情城市》結語:穿透時空,悲情城市不再悲傷

❝「穿越了電影,你就不會有別人的影子;❞

❝因為你一直在面對你眼前的這個時代,存在於你眼前的這些人。」❞

《悲情城市》既「放送」了歷史事實,也穿越之而見證了被史實遺落、排除於景框外的人事,更「顯影」了主體的存在情感和悲劇,它不只是宣洩過去的悲傷,更向未來投以悠遠深邃的目光,是朱天文所云那具「穿透力」的電影。

侯孝賢對歷史的凝視與滌洗、風乾顯影後是一張存有流動光陰的巨大相片,他一如走入自己觀景窗中的林文清,走入了自己的悲情城市,再透過電影,讓觀眾也走入《悲情城市》之中,而正是因為如此的時空交涉,使得這座城,不再那麼悲傷了。

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者Catherine,原文《失語的凝視與歷史再顯影:《悲情城市》中的聲音與影像| 潺時 · 驚蟄》僅反映作者意見,不代表本社立場。

👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

圖/經典國片電影《悲情城市》(A City of Sadness)劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

Just For You

Just For You