辛辣湖南菜與人情味交錯!高雄診療所繞了一圈又變回食堂

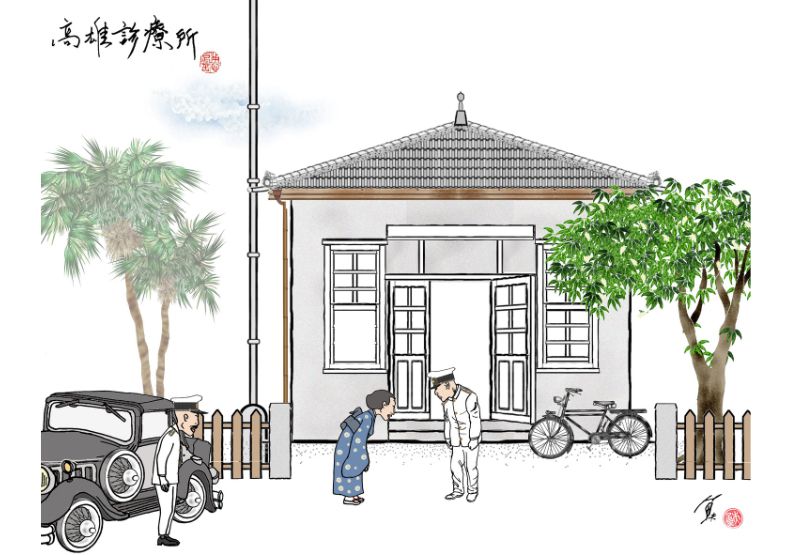

圖/魚夫提供。

圖/魚夫提供。 高雄鼓山鼓山一路上有家「有你真好 湘菜沙龍」,這家賣的是辣得會讓人嘴巴噴火,頭皮發麻的湖南菜,屬來自臺南的「碳佐麻里」餐飲集團,而且有分店若干家。

這家餐廳在日本時代位於山下町一丁目,乃修建一棟日式建築而成,其實在日治時期,一開始便是一家簡易食堂,於1921年開始營業,如此算來已有百年的歷史,提供給一般勞動大眾便宜大碗可以吃粗飽的場所。

簡易食堂本來是一般日本家屋式的設計,正面入口有座木造門廊,為了改造為診療所,乃將外牆換成磚造水泥,原來的薰瓦寄棟造四坡水屋頂仍然保留,正門大間旁開了兩扇窗,建物左方留有長巷,不過如果要和現在的湘菜沙龍比較,那就面目前非了。

簡易食堂所提供的膳食後來交由附近的タカオカフエー(高雄咖啡館)承接,全面展開診療所的工作,其實關於「日本赤十字社高雄診療所」的歷史資料並不多,由於規模過小,詳細的記載付諸厥如。

好在網路上有位「偏門研究員」的文章,蒐羅不少資料,藉由他的研究,讓我們得以一窺日治時期診療所的作用。

診療所基本上位於日治時期醫療體系中的最前線,而且當時的各地醫院的醫藥價格並未統一,大部份係依當地狀況自行訂定,如日本人醫師開的價格可能會比臺灣人醫師來得貴,城市會比鄉村貴,但如果訂價太過高檔,當然不是一般民眾負擔起的,所以「出現收取實際醫藥費用的「實費診療」,讓醫療合理化。此外,還有因就診者狀況不同,而提供輕費診療或無料診療的選項。」

其次,日本在1912年(大正元年)到1937年(昭和12年)展開高雄港第二期築港工程,使得今日的哈瑪星和鹽埕埔成為繁華新世界,造就高雄成為工商大城,人口從1901年的全台第10名外,攀升到1940年的第2名,直追台北市,從1937(昭和12年)又接續發起第三期築港工程,期間所需要人工與人口的增長不言可喻。

因此偏門研究員的推論:

Just For You

Just For You