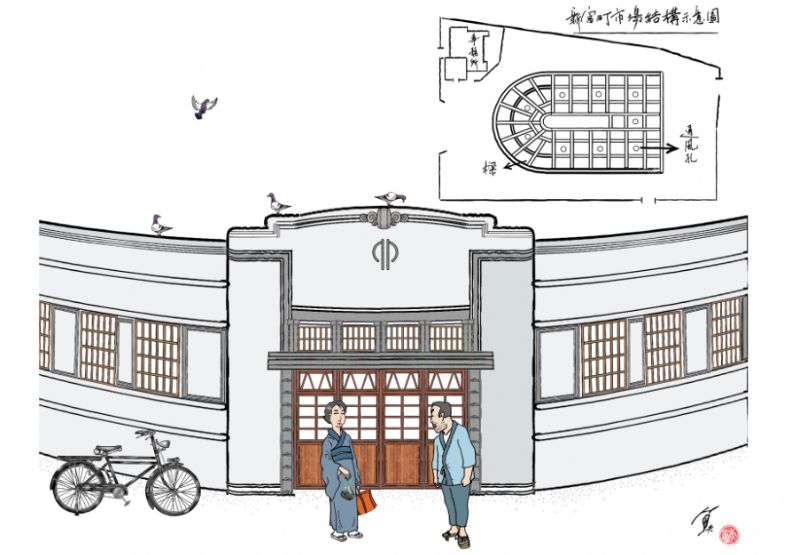

台北寄生圖鑑?新富市場雞鴨屠宰場一排「半樓仔」藏北漂黑幕史

圖/魚夫提供。

圖/魚夫提供。 日治時期開始的「新富町市場」,現更名為「新富市場」,就全台灣來說,它是最富文創氣息的,馬蹄型建築經整建後,從前的市場交易功能,基本上已經消失,除出租部份空間為飲食台經營外,主要轉型為小型文創基地,設置諸如「餐桌學堂」及「巷仔內教室」等2大學習空間。

「新富町文化市場」的前身,是1918年12月25日創建的「綠町食料品小賣市場」,原址大概在今之大理街、萬華區公所附近,是1920年台灣總督府著手進行統治以來,最重要的行政區域劃分及地方制度改革。

1920年10月1日,新的台北市成立,因綠町場地處偏遠,很難吸引人潮,所以市役所乃思於新富町,覓地興建現代新式市場來取代。

新富町(しんとみちょう)按《維基》的記載寫道「新富町為台灣日治時期台北市之行政區,共分一~五丁目,約略在龍山寺的東方,是台北老街道之一,轄域內有萬華車站。戰後分屬龍山區、雙園區,其範圍包含今台北市萬華區的廣州街,康定路,和平西路等區域。」

當時這些區域人口密集,正需要市場,因此1935年(昭和10年)的1月7日,破土興建,土地面積有505.8216坪,建築面積為199.260坪,而且蓋得很快,同年6月28日就落成啓用。

新富町整體造型,是一層樓的龬筋水泥建築,捨繁複裝飾,改採接近現代主義,重視水平弧線的風格,平面配置為U字馬蹄型,中間開有通風採光的天井。

按忠泰建築文化藝術基金會出版的《市場歲月:新富町庶民生活的軌跡》所述「新市場配置了事務所、管理員宿舍、腳踏車停車場及公廁;館內則有生鮮、雜貨、菸酒、糕點與食器等30多個攤位。攤商與客源台日都有,市場口聚集了各式各樣的商販,裡頭又有日本進口食材可以買,更有一間服務市場的製冰室,攤商們用來保鮮的冰塊,都由小小製冰室源源不絕地供應。隨著市場播放的日本民謠,『新富町食料品小賣市場』成為艋舺人生活中不可或缺的市場。」

然而,當市場外流動攤販愈聚愈多,嚴重影響場內合法攤商的經營,最後政府不得不在1937年,將外部攤販納入市場內一併管理,緩解攤商壓力。

1940年太平洋戰爭伊始,在戰爭陰影下,民生物資進行配給制度,新富市場運作因此陷入停頓,戰後市場才重新開放。

Just For You

Just For You