近代西式砲台模範!高雄旗後砲台如何保衛清末南台灣?

圖/旗後砲台營門一景,門額題有「威震天南」四字。普通人攝影。

圖/旗後砲台營門一景,門額題有「威震天南」四字。普通人攝影。 公元1868年,日本結束了長達264年的江戶幕府時代,權力交還明治天皇,全面仿效西方列強制度,史稱「明治維新」。日本飛躍性的進步,以及用實際行動染指朝鮮與琉球,使得身為兩國宗主的清帝國備感壓力。與此同時,日本運用牡丹社事件來鋪陳往後對台灣的經略,清廷對台灣的治理自此從消極轉為積極。

與二鯤鯓砲台同期但形式大不同的西式砲台

清廷為了鞏固海防,派遣沈葆楨來到台灣主理各項軍事建設,並在安平和打狗兩地建築西式砲台。由於安平港無險可依,因此所建造的二鯤鯓砲台為稜堡式,務求將守備力量最大化。

打狗港的地形起伏明顯,港口外還有當時仍為沙洲半島的旗津。在英國籍工程師哈伍德(J.W. Harewood)的規劃設計下,在旗津北方的旗後山建造一座牆垣輪廓為長方形,並分隔成三個區塊的要塞,也就是旗後砲台。

旗后砲台所用的建材也與二鯤鯓砲台不太相同,二鯤鯓砲台主要使用紅磚以及用黏土、石灰、細砂按照一定比例混合而成的三合土。

旗后砲台除了使用紅磚以外,還用了就地取得的咾咕石(珊瑚礁石灰岩)以及從歐洲進口的混凝土,堅固程度勝過二鯤鯓砲台。

與旗後砲台隔海相望的哨船頭砲台

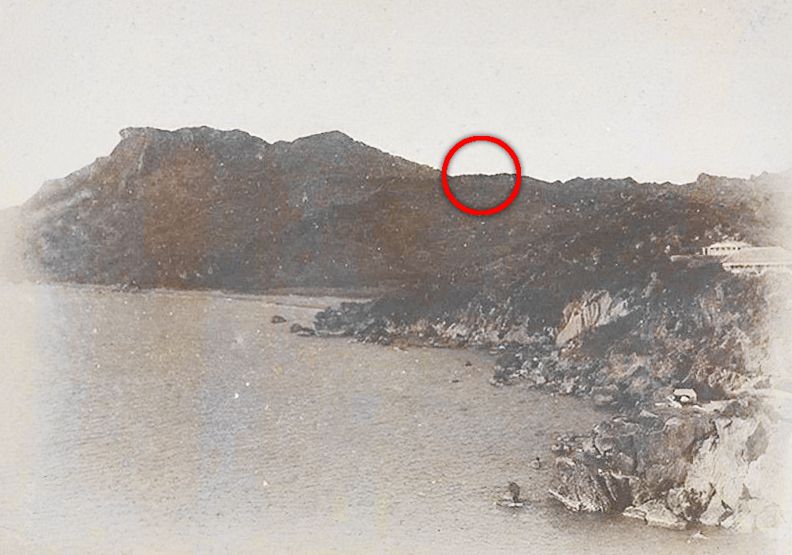

沈葆楨在打狗港規劃建造的不只有旗後砲台,在其對岸一處名為哨船頭的山丘上,也以同樣的形式建造了砲台,只是規模較小。

旗後砲台與哨船頭砲台扼守出入打狗港必經的水道兩側,旗后砲台所處地勢比哨船頭砲台來得高,因此也讓兩座砲台擁有廣泛的射擊範圍,讓交叉火網更加立體嚴密。

Just For You

Just For You