世界客家博覽會開展!「真懂客家文化?」成張善政上任大考驗

圖/世界客家博覽會提供。

圖/世界客家博覽會提供。 「2023世界客家博覽會」8月11日在桃園正式登場,展期長達66天,展區範圍包括2大主展館、8大副展館及17個衛星展區,橫跨桃園多個區域,規模盛大。這次的世客博,也是張善政就任桃園市長後,舉辦的首個大型展會活動,趁後疫情時代國門解封之際,市府目標吸引海內外500萬人次旅客。但現在問題來了,他真懂客家文化?有人指出創新過頭。

展期至8月11日舉辦至10月15日的「2023世界客家博覽會」,是全球首次以客家文化為主題的「世界客家博覽會」,展區範圍,包括座落在高鐵桃園站附近的2大主展區:台灣館、世界館,以及散落在桃園各地的台灣客家茶文化館、崙坪文化地景園區等8個副展區,再加上龍潭大池、楊梅故事園區等17個衛星展區,內容豐富,深度介紹客家文化的各個面向外,也期盼藉此增加遊客的來訪次數。在這樣的狀況下,交通規劃得好不好,攸關活動成敗的關鍵。

大玩文創,客家文化玩出未來感

為方便遊客的交通需求,市府共規劃一條區內接駁動線(橘線),於主展館區、高鐵站、多元文化區(包括國際原住民族文化創意產業園區、橫山書法藝術館2個副展館)來回接駁;以及四條區外接駁路線,分別載客前往永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園、台灣客家茶文化館、桃園北區客家會館,這4個副展館,站點多能與台鐵、高鐵等大眾運輸系統結合,讓遊客能依照自己的喜好,規劃自己的客家文化洗禮之旅。

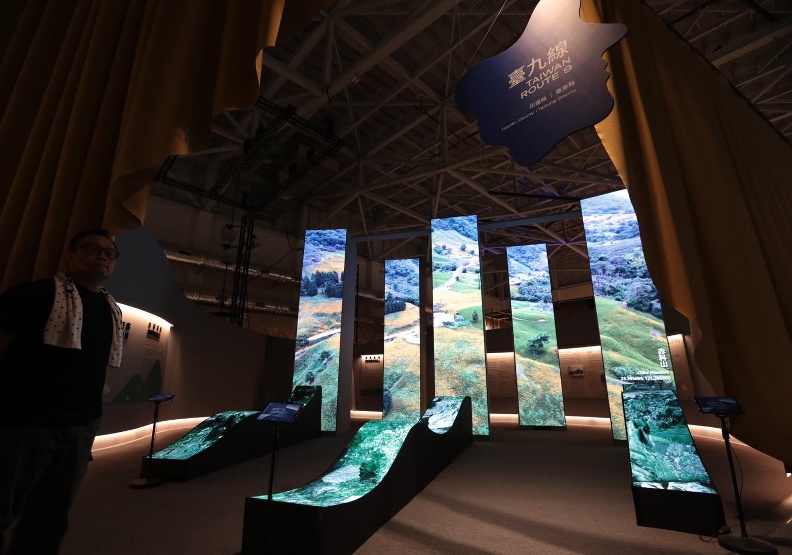

「這次展覽,我們希望呈現客家如何豐富台灣,並呈現客家新美學,因此整個展覽風格,強調未來性、以及文創性。」台灣設計學院副院長林鑫保,介紹這次主展館「台灣館」的設計理念。藉由適應台灣、豐富台灣、共享台灣三大主題策展,分層次講述台灣客家族群在不同時代的轉變,並在最後一次開箱全台14縣市客家族群的不同風貌。

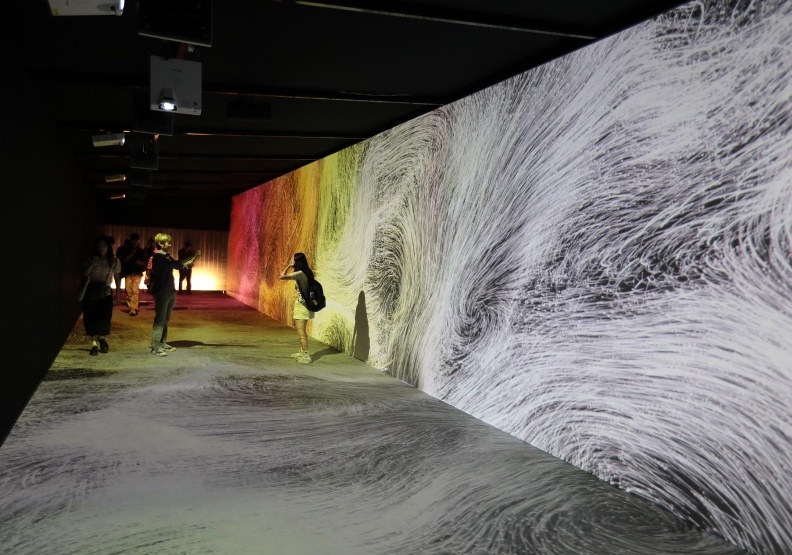

這次世客博大玩新創,確實將原本的客家風貌玩出全新的面貌。例如,作為全台第二大客家城市的新北市,就透過互動式遊戲體驗、多元對談及沉浸式投影,呈現新北「都會客家」的風貌。桃園市利用絢爛光影效果,將地方獨特的水文地理脈絡投影在地板上,再現陂塘地景。

台中市透過從天花板上垂掛下來的綠植物,呈現當地大埔客家敬山愛水的生態哲學。屏東用多個會發光的金黃稻穗氣球,謳歌當地六堆客家人的豐收記憶。台東則是再現先民經由浸水營古道,來到原民文化豐富的台東的過程,呈現東台灣與眾不同的「原客」生活樣貌。

Just For You

Just For You