南部蚵仔煎放「豆芽」少一步驟網喊邪教!北部加小白菜才窮酸?

圖/取自百度百科。(示意圖,非內容畫面)

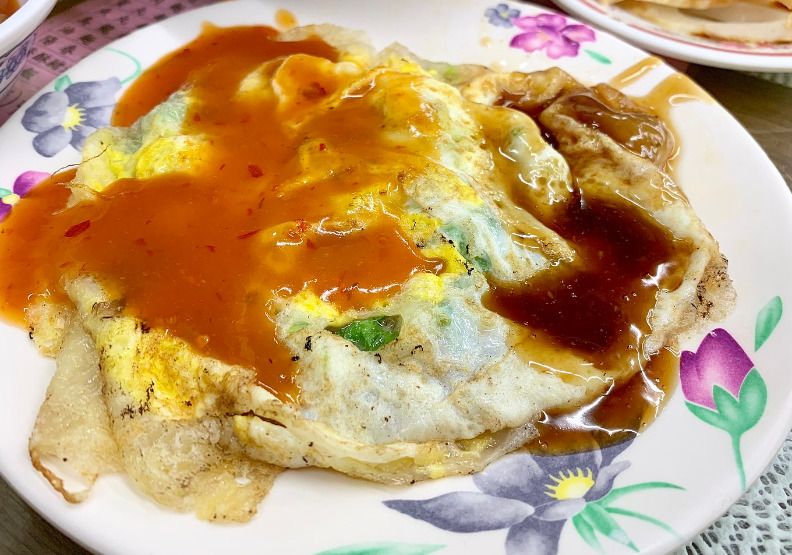

圖/取自百度百科。(示意圖,非內容畫面) 台灣美食百百種,尤其是路邊攤料理,品項琳瑯滿目,還各自在北中南地區發展出不同特色,好比肉粽、肉圓和蚵仔煎等,就經常於網路掀起南北大戰,各路網友紛紛為自己內心的「正統吃法」護航,如PTT日前再度有鄉民好奇「蚵仔煎放什麼菜才正宗?」還惡趣味直指,中南部蚵仔煎加空心菜、豆芽菜全是「邪魔歪道」。究竟最具台灣特色的夜市小吃之一蚵仔煎,為何出現形形色色的配菜呢?

網喊台灣蚵仔煎加小白菜是王道!中南部豆芽菜挨轟「邪教」藏原罪?

說起台灣庶民美食「蚵仔煎」,在蛋、粉漿、蚵仔或蝦仁之中,加入什麼蔬菜才是正統?過去有PTT網友,就特別列出「豆芽菜、小白菜、茼蒿、空心菜」4個選項進行社群民調,而觀察底下留言可以發現,不少人認為,北部常見的「小白菜」才是道地,不過入冬後,因時節關係,有時北部蚵仔煎的青菜會換成「茼蒿」,但基本上,網友大致都能接受。

只是當蚵仔煎來到中南部地區,配料就開始大不同了,如在台中,許多店家放的是「空心菜」,而豐原地區,有著名蚵仔煎店家用的則是「波菜」,另外「韭菜」「A菜」「豆芽菜」也在中部現蹤,若再繼續往南走,嘉義還有蚵仔煎老店以「九層塔」提味、增加口感。

而上述青菜種類中,蚵仔煎裡放豆芽菜,在南部可說最為普遍,也最讓網友反彈,特別是美食之都台南,不少遊客吃了當地蚵仔煎都反應不搭,先後表示「去台南吃蚵仔煎一堆豆芽菜真的吃到會生氣」「不要豆芽菜都可以接受,豆芽菜是用來羞辱消費者的」「不是小白菜的都是邪教吧」,顯見脆口的豆芽菜,拌入Q彈滑稠、帶有煎蛋香的蚵仔煎裡,口味層次對許多老饕來說,有著滿滿違和感。

此外,豆芽菜還疑似藏有一種「原罪」,那就是成本較低,有網友會認為,一樣的蚵仔煎售價「小白菜是低標,加豆芽菜則應該判刑」「加豆芽的只能賣40元,超過建議翻桌」,也有人強調,並非豆芽菜加蚵仔煎不可口,而是用心處理的豆芽菜,必須做好去頭去尾的工作,但這對攤商來說,根本是多一道繁瑣程序,所以「去頭尾的豆芽菜成本太高了,只有某些大飯店吃的到」。

寶島蚵仔煎放哪種青菜得看「老天」臉色?菜價漲迫使店家因時地制宜

至於台灣蚵仔煎為何如此多變化,當年起源到底為何?有一說是,早年鄭成功來台,因地方缺糧,加上台南安平出產蚵仔,遂以便宜蕃薯粉漿,和上雜七雜八的菜葉,最後再淋上醬,好讓軍隊和居民能飽餐一頓,蚵仔煎也因此誕生。

Just For You

Just For You