其中,有人會迅速擦拭地板;有人清理窗面、座椅與扶手;另外則有人快速收集車內遺留的垃圾,並趕在發車前完成,好讓下一批乘客上車時彷彿進入全新車廂。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

至於日間營運,北捷機動團隊也會巡迴各站,即時處理突發的髒污狀況,並強化高接觸區域的消毒。直至營運結束,北捷機動團隊就會進行「地毯式深度清潔」,將通風口、軌道縫隙等細部的髒污逐一處理。

由此可見,北捷維持清潔的核心策略,正是將清潔任務解構為高頻率的小循環,透過密集節點,致力維持公共運輸系統全日的穩定品質,不留下任何一塊髒污死角。

3. 為「潔淨宗旨」而生的大眾運輸系統設計,髒亂魔鬼根本無處可藏

當然,北捷空間能如此乾淨,也並非單靠規範與清潔人力就能支撐,而是從一開始的環境硬體設計,就將「防止髒亂」視為核心目標,讓汙垢與灰塵無處藏身。例如:

➤ 台北捷運選用的材質與構造

北捷站內採用大量平滑、耐磨、少縫的花崗岩與高品質瓷磚,並搭配大面板與烤漆鋼板,全面減少灰塵附著並降低清理阻力。

圖/各種專家系統的導入,進一步強化北捷的應變效能。蔡炆璇攝。

圖/各種專家系統的導入,進一步強化北捷的應變效能。蔡炆璇攝。

➤ 台北捷運讓垃圾桶透明化

垃圾桶的數量經過精簡設計,而且多為透明或半透明,不但能讓桶內可疑物品一目了然,以提升安全性,還方便工作人員及時發現垃圾是否滿溢,提升迅速清運的維護效率。

➤ 台北捷運月台門的雙重功能

這項功能除了能提升安全性外,還可有效阻擋隧道粉塵與廢氣進入月台與車廂,顯著減輕清潔壓力,並改善空氣品質。

圖/蔡炆璇攝。

圖/蔡炆璇攝。

➤ 台北捷運「地磚語言」與指標系統

北捷的地磚顏色與鋪設方向,其實皆暗藏著導引作用,能在不知不覺中引導乘客前進,讓人感覺動線自然延伸、有被牽引的方向感。

故,當乘客走近轉乘點時,地面顏色就會慢慢融入該路線的代表色,如此一來,即使乘客還沒抬頭看向指標,大腦就已經先接收到「該往哪裡走」的訊息。

➤ 台北捷運指標系統的細節

很多人不知道,北捷的指標系統十分重視色彩的統一性,並且會於不同位置的指標之間,保持資訊連續、沒有斷掉疑慮。

此外,北捷每個出口的編號和標示也相當清楚,地圖的方向和乘客實際站立的方向會保持一致(如上方代表北、下方代表南),致力讓乘客一看地圖,即可知道自己該往哪裡走,減少旅人在站內迷路或停下找路的情況,也避免因人潮滯留而造成擁擠和髒亂。

圖/台北捷運中山站1號出口。台北捷運公司提供。

圖/台北捷運中山站1號出口。台北捷運公司提供。

4. 準點與秩序雙引擎驅動:技術與文化的加乘效果

另一方面,北捷的高準點率,也並非單靠先進的設備或單純依賴乘客的自律,而是將技術與文化充分結合,形成相互強化的運作模式。舉例而言:

➤ 技術面

透過該影片知,北捷採用的「通訊式列車控制系統(CBTC)」是維持準點的關鍵。這套系統能讓行控中心與每一列車隨時互相傳送資訊,精準掌握列車所在位置和行駛速度。

簡單來說,一旦系統發現北捷哪一列車出現些微延誤,就會立刻計算並調整後續列車的運行時間,提早在前端吸收這些延遲,確保即使在尖峰時段,班距依然能保持短而穩定。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

➤ 文化面

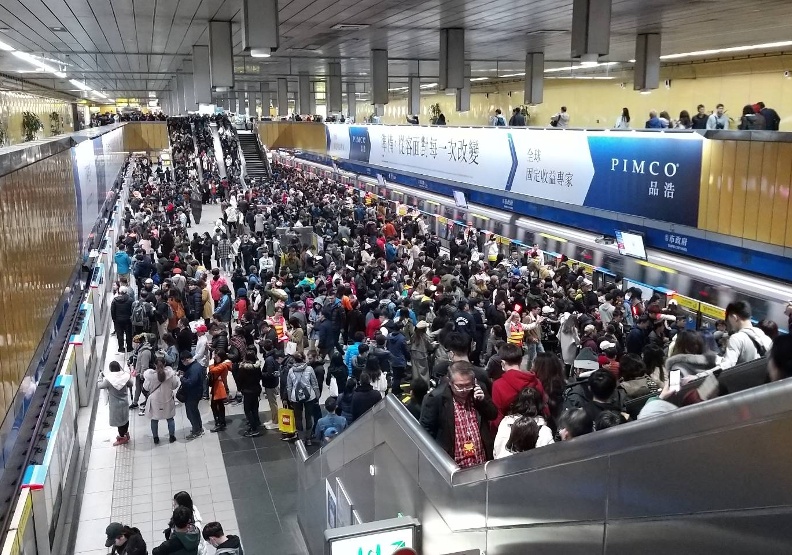

在北捷,排隊文化同樣是提升載客效率的重要推手。乘客會依照月台地面的標線整齊排隊,當列車進站、車門打開時,隊伍便自然向兩側稍微退開,讓中間留出一條通道,方便車內乘客先下車。等到車廂清空後,月台上的乘客才依序上車。

整個上下車過程通常只需十幾秒便能完成,既迅速又有秩序。這種不需言語、人人自覺遵守的默契,讓北捷的先進行控技術能充分發揮,化為乘客切身感受到的準點與快速通行。

也因此,北捷在每日超過200萬人次的運量下,依然能維持世界一流的準點與秩序,成為國際專家眼中罕見的成功範例。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

台北捷運政策推動如何化解民怨挑戰?透過「震盪—對話—共識」促社會大眾內化與認同

在公共政策推行的過程中,任何高強度的規範,或多或少經歷「震盪—對話—共識」的階段。

故YouTube頻道「意識覺醒」也於該影片中指出,北捷在落實嚴格規範(例如禁止飲食、維持黃線區域秩序)時,自然不是一簇而成,立刻就獲得民眾的全面支持,而是藉由一連串制度與溝通策略,逐步化解民眾的不滿,才讓規範從外在要求轉化為內心共識。其實際作法包括:

➤ 明確規範、穩定執行

嚴格依照制度辦事,避免因個案例外而稀釋公信力。

➤ 讓公共利益可感知

透過明顯的環境改善,像是更舒適的乘車空間、更清新的空氣品質與更準點的行車效率,都能讓乘客「看到好處」。

➤ 持續宣導與細緻溝通

- 利用多元管道反覆宣導,並在執行過程中保持友善與耐心,引導乘客從「被規範」轉為「自願遵守」。

循此可見,當規範逐漸被社會吸收為日常禮節,不僅有助於管理成本大幅下降,服務品質也能隨之提升,更為整體環境的潔淨與秩序建立起長期穩定複製與傳承的制度基礎,造就台北捷運得以立足國際的核心優勢之一。

圖/台北捷運從早期傳統透過定期保養與檢修的「預防式維修」方式,演進至以感測元件(IoT)與資料分析為核心的「預測式維修」模式。蔡炆璇攝。

圖/台北捷運從早期傳統透過定期保養與檢修的「預防式維修」方式,演進至以感測元件(IoT)與資料分析為核心的「預測式維修」模式。蔡炆璇攝。

大眾運輸公共系統不能只是好用,還要人性化!台北捷運讓「貼心被看見」提高社會接受度

此外,影片內亦敘述了北捷一系列獲乘客讚賞,可謂是「看得見與感受得到」的貼心設計。

例如,台北捷運全線車站皆設有電梯、無障礙廁所與加寬閘門,方便輪椅使用者或推嬰兒車的乘客進出;月台與車廂地面高度幾乎齊平,以減少上下車的落差,進一步提升乘車安全。

同時,北捷廣播採用國語、台語、客語與英語四種語言依序播報,方便不同語言背景的乘客即時掌握資訊。此外,一些車站還特別規劃「夜間婦女候車區」,加強照明與監視器覆蓋,並將位置設在值班室或緊急對講機附近,讓深夜候車的女性乘客感到更加安心。

各式各樣貼心設計,都讓台北捷運這樣的公共運輸系統,不僅好用,還具人情味,有效提升社會大眾對相關規範的接受度。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

台北捷運一流管理登世界典範!台灣之光一套始於交通、可被全球複製的國際城市治理思維

最後,這群自美國紐約的專家團隊,也在 YouTube 頻道「意識覺醒」片中總結指出,台北捷運之所以能維持世界一流的管理水準,主要原因不在於某項單一設備或特別的技巧,而是在於一整套完整的治理邏輯。

這套邏輯涵蓋了:從源頭防止髒亂、日間的隨車清潔到夜間的深度清潔;從硬體設計為潔淨服務,到行控技術與排隊文化的相輔相成;以及從政策推行初期的震盪,到最終讓規範內化為市民的榮譽感。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

圖/取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」。

所以,當外地訪客登上台北101觀景台俯瞰這座城市時,只要看見捷運列車如同血脈般安靜且高效地流動,源源不絕地輸送著城市能量,也許就能體會,在台北捷運背後,存在著一股被精心設計、持續維護、共同守護的信念。這是北捷系統與全民以具體行動與長年實踐所證明:超大型城市同樣能長期擁有世界一流、兼具效率與溫度的公共生活。

👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!

圖/台北捷運板南線一景。取自Unsplash。攝影者Andy Kuo。

圖/台北捷運板南線一景。取自Unsplash。攝影者Andy Kuo。

Just For You

Just For You