【城市觀點】為何連中山大學也招生不足?南北差距與北部迷思待解

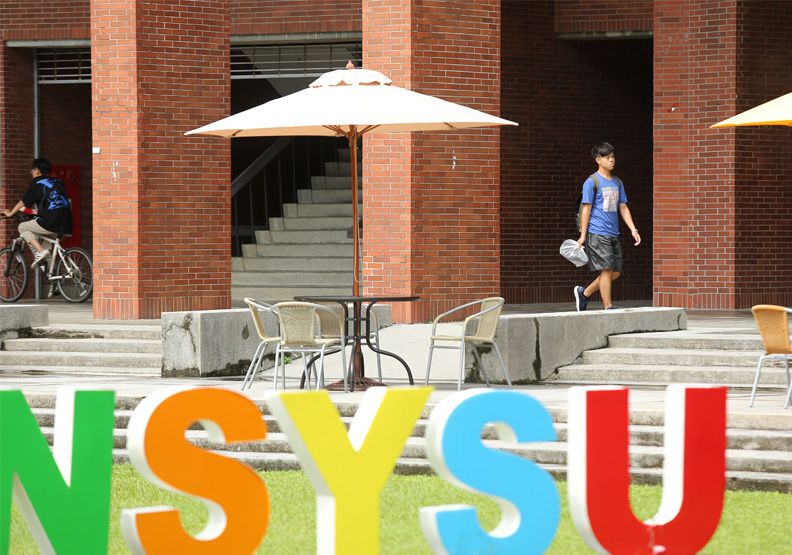

圖/今年大學招生整體缺額數創下五年新低,但若細究名單,卻赫然發現連南台灣的學術重鎮國立中山大學,以及以師資培育為根基的台中教育大學,也名列缺額之中。照片為遠見資料照,張智傑攝影。

圖/今年大學招生整體缺額數創下五年新低,但若細究名單,卻赫然發現連南台灣的學術重鎮國立中山大學,以及以師資培育為根基的台中教育大學,也名列缺額之中。照片為遠見資料照,張智傑攝影。 2025年的大學招生,如同一場「人才點將錄」的檢閱。錄取名單一字排開,既照映出台灣教育生態的春秋大夢,也折射出少子化大潮下的冷暖自知。今年整體缺額數創下五年新低,似乎是一絲欣慰,但若細究名單,卻赫然發現——連南台灣的學術重鎮國立中山大學,以及以師資培育為根基的台中教育大學,也名列缺額之中。由於這兩校的辦學績效向來有口皆碑,中山近幾年更是緊追台灣大學、成功大學、陽明交大和清華大學的中字輩龍頭學校,會有缺額,應不是辦學出了問題,真正的原因令人好奇。

在台灣的升學版圖中,「頂大」二字幾乎是金字招牌,等同於「保證滿招」。但今年,中山卻有了缺額。但這並非整體潰敗,而是如戰場上「局部缺口」般,據了解,這次的缺額出現在音樂系,其餘理工、電資、管理等與高雄新興產業緊密相連的科系,依舊門庭若市,而且綜觀這次有缺額的學校,也大多在音樂、藝術相關科系,故音樂藝文「曲高和寡」的現象,為整體結構的問題,並非中山一校的獨有狀況。

此情此景,不禁讓人聯想到《孟子》裡的話:「不違農時,穀不可勝食;數罟不入洿池,魚鱉不可勝食。」產業與教育,本是魚幫水、水幫魚的關係。然而,在家長與考生的眼中,理工就是豐收的田畝,文史則是枯水的魚池。即便中山坐擁「南部龍頭」的光環,音樂系仍舊難逃與其他國立大學一樣,面臨缺額的命運。

北台灣的天生優越感,是硬實力還是抺不去的刻版印象

更深層的原因,則是「地緣與心理」的雙重拉力。雖然高雄早已蛻變為國際都市:台積電落腳楠梓、亞洲新灣區星火燎原、綠能與 AI 聚落蓬勃,但在許多家長心目中,「北部」仍是資源與機會的代名詞。

因此,不少考生即便能進入中南部優質學校,也寧願留在北部的私立名校。這就像《三國演義》中的蜀漢,雖有錦官城、天府之國之名,終究敵不過長安、洛陽的「天子氣象」。北部磁吸效應未解,南部的好校,難免被生源牽制。

但更值得注意的是,少子化更是壓在所有大學頭上的達摩克利斯之劍。考生減少,選填策略自然更趨保守。「寧可擇醫電,不入文史」,幾乎成了新時代的座右銘。這使得很多學校的人文社科,猶如《楚辭》裡屈原的長歌:「舉世皆濁我獨清,眾人皆醉我獨醒。」有理想,但乏市場;有文化,但缺舞台。於是冷門科系便成為缺額的主戰場。

高雄產業活絡,效應未完全轉化

但更吊詭的是,高雄產業正快速翻轉。半導體南漂,會展經濟起飛,綠能與智慧製造群聚,這本該是南部學校的加分題。然而,升學市場卻存在「時間差」。高中生與家長多半依據「過去印象」做決策,少有人預判三到五年的未來。於是,即便高雄的未來星光燦爛,當下卻仍照不進考生的選填志願。這正是「產業升級」與「教育認知」之間的落差效應。

Just For You

Just For You