南庄最熱鬧的「桂花巷」其實沒有桂花?看觀光如何顛覆小鎮日常

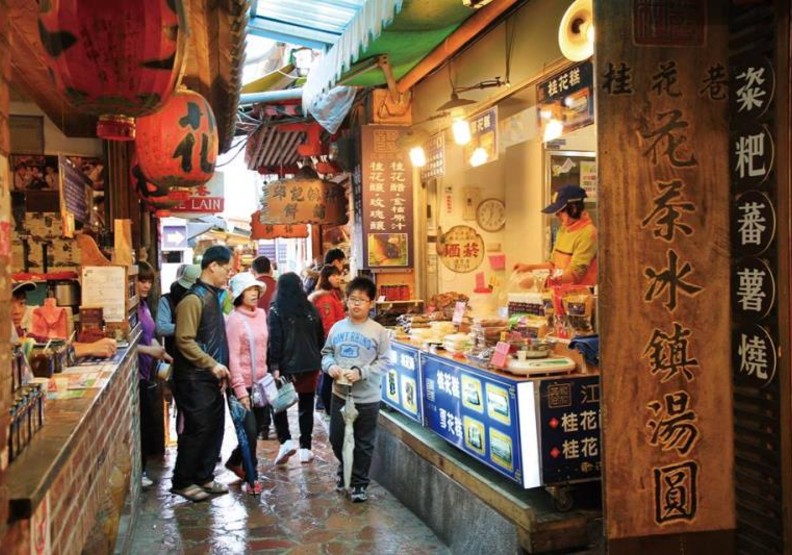

圖/南庄爆紅後雖帶來大量人潮與商機,但也改變了在地人的生活空間。取自交通部觀光署Taiwan Net網站。

圖/南庄爆紅後雖帶來大量人潮與商機,但也改變了在地人的生活空間。取自交通部觀光署Taiwan Net網站。 來到苗栗南庄,遊客最期待的莫過於走進熱鬧的「桂花巷」,品嘗桂花釀、桂花手工蛋捲等特產。但事實上,這條街原本和桂花並無關聯,卻因遊客期待「桂花故事」,地方只好順勢「填空」編造傳說,因而出現了「被發明的傳統」。就如同南庄桂花巷的例子,觀光活動對地方文化帶來的衝擊,在世界各地比比皆是。身為南庄在地人的《田野特調》主編邱星崴從自身經驗指出,觀光雖能為地方注入經濟活水,卻也會改造文化與生活。他提醒,當文化變成經濟目的時,不該只思考如何變現,而應回到文化本身的價值。

今年8月21日,獨立書店「現流冊店」舉辦《觀光人類學》新書分享會,邀請譯者李宗義與《田野特調》主編邱星崴,從南庄桂花巷、賽夏族矮靈祭等經驗出發,帶領聽眾反思觀光帶來的利與弊。特別是,當觀光不再只是外來者短暫的造訪,而是持續滲入居民生活的現代力量時,地方該如何權衡這股力量?

座談一開場,李宗義先介紹《觀光人類學》的重點。首先,觀光在當代已成為最普遍的全民運動。過去旅遊被視為有錢人的特權;如今,「窮遊」成為年輕人風潮,顯示觀光活動早已普及。但看似全民共享的背後,身障者、洗腎患者等族群仍因身體條件而難以參與,顯示觀光仍有不平等的一面。

「我們要思考的是,社會有一群人沒有辦法成為觀光客。」李宗義說。

第二個議題,則是經濟。1990年代以來,觀光被多國政府視為拯救國家經濟最簡單的一道藥方。投入少、見效快,具高度正當性。但實際上,觀光利益往往集中在少數財團,地方社群受惠有限。更值得警惕的是,觀光客可能改變了地方文化,甚至破壞環境。例如部分觀光區的酒店,員工多來自外地,而飯店選址不當,更可能造成環境污染。

觀光客期待的「真實」,其實是被建構的

《觀光人類學》也質疑觀光的「真實性」。李宗義說,觀光客到異地後,必然期待看到傳統祭典、特色文化活動,然而實際呈現的內容,有時是迎合遊客需求而被重新設計。這樣的「真實」是遊客強加給當地的產物。

李宗義以親身經歷指出,他曾閱讀關於峇里島鬥雞文化的文章,到峇里島旅遊時要求導遊安排參觀鬥雞,但親臨現場後失望而歸。他從這個經驗反思,我們要給觀光客看到什麼真實?

「很多中國觀光客喜歡參加原住民祭典、造訪日月潭,是要滿足他們什麼想像?什麼東西能呈現真實的台灣?很多台灣人愛參加日本祭典,是想看什麼?」李宗義說。

觀光客不只是旁觀者,也成為文化的共同創造者,觀光的需求可能改變地方節慶型態,使原本屬於族群內部的儀式變成公開表演,也可能使居民被迫將自家生活讓渡給觀光產業。

Just For You

Just For You