別說彰化不好玩了!一場設計展,翻轉彰化觀光沙漠污名

圖/台灣設計研究院提供。

圖/台灣設計研究院提供。 在許多網友的心中,彰化縣往往被視為觀光娛樂的弱勢縣市,但如今你可能要翻轉這項刻版印象了。以甫結束,在彰化舉辦的2025台灣設計展來說,展期累計吸引近784萬人次參觀,創造約80億元經濟產值,觀展滿意度達97%。不僅刷新歷年紀錄,也讓中台灣這座傳統工業與農業之鄉,展現出前所未有的文化能量與創意活力。

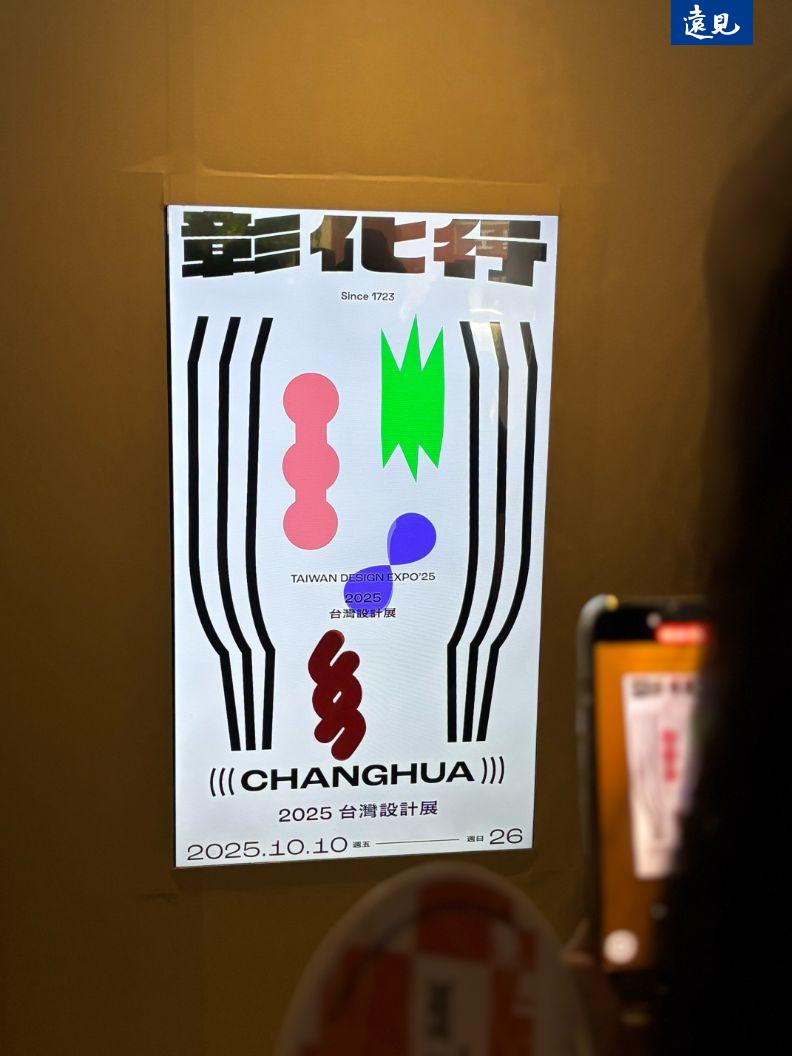

這次以「彰化行」為主題的台灣設計展,於10月10日至26日在彰化縣盛大登場,展期17天,可謂為歷年規模最大、參與最廣、動員最完整的設計盛事。

尤其展覽免費入場,吸引了可觀的人潮參觀。更在串聯彰化市、鹿港鎮、田尾鄉與田中鎮四個行政區,橫跨三大主展區、15個分行與多條主題展線,讓整座城市成為設計的舞台。

根據彰化縣政府與主辦單位統計,本次設計展共集結超過700位設計師、1600家廠商與超過600間在地店家響應,並動員1500名志工,全縣投入規模空前。

開展首週,更因適逢雙十連假與光復節假期,加上音樂祭、光影展演、市集活動與街區導覽同步登場,「全城參與」成了最吸睛的特色。其中,「潮派鹿港」兩場大型演唱會,就一共吸引約13萬人次湧入鹿港古鎮,讓彰化夜晚重現城市節慶的熱度。

五大特色揭密成2025台灣設計展人潮密碼

其實,許多人納悶,彰化以往都被視活在觀光、活動,相對「低調」的縣市,何以這次能夠突破格局,一舉成名天下知。原因如下:

一、主題與視覺的城市語言

此次設計展主題為「彰化行(CHANGHUA)」以「行」字為軸,代表行動、流動與連結,寓意設計讓地方產業、文化與生活「動起來」。

主視覺以藍綠、橙紅、金黃為主色,象徵海天交界、地景人文與產業能量的融合。策展理念則以「城市企業」思維為藍本,將展覽視為一間運作中的企業,由地景、產業與生活三大核心組成,使整個彰化成為實驗與創造的場域。

Just For You

Just For You