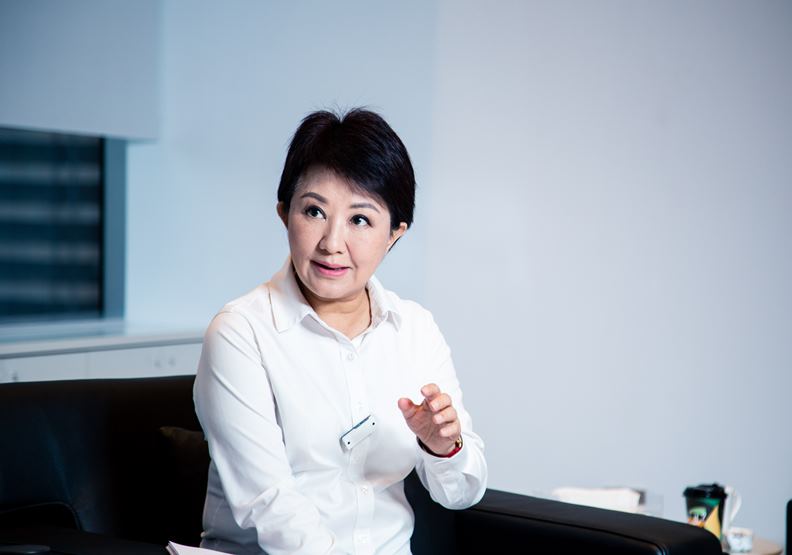

台中市長盧秀燕:改制沒錯,但建設、財政、空汙都是挑戰

地方改制這十年,晉升六都的城市常被視為得利者,真是如此嗎?在地方耕耘多年、擔任多屆立委的盧秀燕,2018年底大選以超過20萬票的差距,贏得掌政台中市的機會。對於這個城市面臨的挑戰與困境,她深有所感。

從人口成長數據來看,台中市無疑是這幾年最具吸引力的島內移民熱點之一。

翻開統計,台中人口過去十年從264萬提升到282萬,一路超車北、高兩大都會,如今是僅次於新北市的「全台第二大城」。平均每人可支配所得也從2010年的24.1萬,成長至2018年的34.3萬,勁揚逾四成。再過不久,就會成為第三個擁有「捷運」的台灣城市。

人變多、有捷運,還得講究「市&縣平衡」

當年還是區域立委的盧秀燕,便是推動台中縣、市合併的主要推手,不僅連續多年提出升格法案,還曾帶隊到立法院陳情。

時光飛逝,她從立法院轉戰市政府,成為這個潛力城市的掌舵者。「台中是中部最大城市,還是這個區域的重要樞紐,可擴大服務周邊縣市,這方向(合併)是沒有錯的!」她回想。

原本的台中市腹地狹小,不但被面積逾2000平方公里的台中縣包圍,出入都得經過縣區,也缺乏山、海等自然景觀,台中縣則是欠缺一塊精華地帶,兩者合併的確有其互補性。

只是,合併前,台中市算是財務健康的富裕城市,併入人口更多、幅員遼闊的台中縣後,資源就被稀釋。盧秀燕形容,當時一邊(市)怕財務被拖累、另一邊(縣)怕被邊緣化,各有憂慮和期待。

很多人不知道,台中29個行政區的差異甚大,光是梨山上、幅員廣達1037平方公里的和平區,面積就快等同於鄰近的彰化縣(1074平方公里),人口卻只有全市最少的一萬出頭。

因此,如何拉近兩邊的城鄉差距?即是歷任市長的重要任務。無論競選時辦公室、市府辦跨年晚會、抑或元旦的升旗典禮,都得在兩邊各辦一場,才能不被說閒話。

Just For You

Just For You