明新科技大學的電算中心,因「謝絕飲食,卻在機器上放置乖乖」而被報導,受訪的電算中心盧主任說他「從讀博士班就在研究室擺綠色乖乖」,因此接任後,也在電算中心內放置乖乖。

從盧主任的學歷與經歷推算,「機器放乖乖」的行為,1998年前已存在於交通大學中。

2004年後,「機器放乖乖」的相關報導增多。2004年2月總統大選前,戶政事務所正忙著造冊,因為擔心電腦在緊要關頭當機,將乖放在電腦前面。

除電腦外,乖乖也被認為對提款機有效。2011年,基隆某銀行有一台自動櫃員機常故障,維修人員因此在機體內放置2包乖乖。這2包乖乖因為在維修時被拍照上傳,引起熱議後被迫移除。

除了用來鎮壓機器外,乖乖也被延伸出其他妙用。例如2014年的《自由時報》報導,雲林虎尾警局因境內發生2起重大死亡車禍,有人提議擺放代表「綠燈行」的綠色乖乖求平安,局內因此擺放了5包乖乖。然而據說,某天巡官開了一包乖乖解饞,隔天就發生一起死亡車禍。

乖乖有時被尊為真理,有時被斥為迷信

傳說,違反乖乖禁忌的最大一次懲罰,發生在2009年。

2009年1月3日,桃園機場移民署的境管電腦大當機,當機持續36小時,使得移民署被迫進行人工作業。

此事備受批評。一名暱稱「生魚片」的網友,數日後在社群網站噗浪上講述了「一個血淋淋的乖乖事件」:負責移民署電腦維修的外包廠商在交接之時,因為預期將要離開,順手吃掉了機房裡的乖乖。

這則個人記錄,使電腦大當機事件因乖乖染上神祕色彩。或許事件發生只是巧合,但時機之湊巧,太像乖乖大神的神蹟。

違反乖乖禁忌的嚴重性,常使人感覺「寧可信其有,不可信其無」。這就是乖乖大神存在的原因。若是有人質疑乖乖只是迷信,工程師就會出面告誡「是真的有用,你遇到就知道」。

在這個科技時代,與「電腦故障」後果相比,買乖乖求保佑成本低又輕鬆,哪怕只是萬分之一有用,也值得一試。可以說,本來就存在著「祈求電腦運作順暢」的人心需求,乖乖剛好填補了那個需求。

圖/取自乖乖IG:@kuaikuaitw。

圖/取自乖乖IG:@kuaikuaitw。

2003年文章《怕當機?來,放一包乖乖》:祈求電腦順利運行祕法

一位研究生會在開機時片刻不離,他相信電腦只要離開視線就會當機;某處室將維修人員的照片,放在經常卡紙的印表機上;一位大學生會在開機時安撫電腦「今天要乖乖工作喔」,這些都與放置乖乖有異曲同工之妙。

除此之外,「電腦符咒」也是一種做法。2004年報導,不少上班族在電腦上貼「永不當機」符咒保平安。2013年的東森新聞也提到,宜蘭殯葬所管理處辦公室中,貼著「可愛的電腦乖乖」符咒,貼了好多年。

電腦在1990年代大量進入人們的生活,很快地,各種文書工作都從紙本進化成電子。無論是公家機關或私人企業,電腦都在其中扮演極為重要的角色。但與人們朝夕生活的電腦,以人類長遠歷史來說,其實是十分嶄新的科技。

而電腦的不安定性,也讓人們對它極為頭疼。或許正因如此,才有了放乖乖的祕技。只要人們還無法解決「電腦無端故障」的問題,乖乖大神就會繼續存在。而人們要讓電腦不故障,簡直是不可能的。

因此乖乖大神仍存在於今日,成了無神的科技領地中,最有影響力的神。2021年,《BBC》撰文報導臺灣「乖乖作為幸運符」一事。顯然乖乖迷信,已經成了臺灣這塊科技與信仰之島上,美麗而獨特的文化現象。

👉 追蹤+按讚城市學FB官方帳號,加入IG粉絲,最新城市議題不漏接!

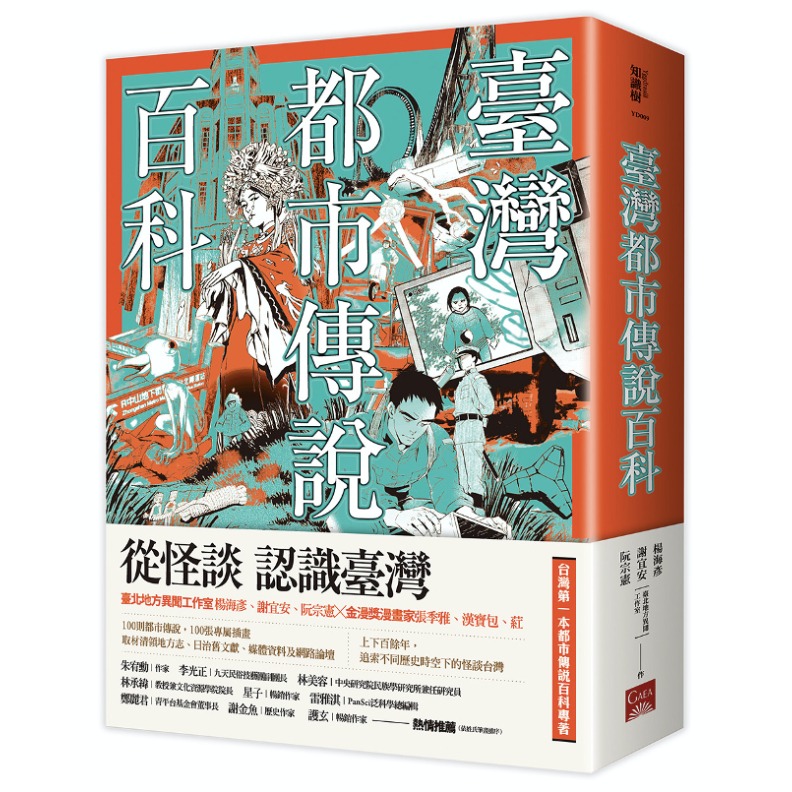

圖/ 《臺灣都市傳說百科》,蓋亞文化提供。

圖/ 《臺灣都市傳說百科》,蓋亞文化提供。

本文摘自《臺灣都市傳說百科》,蓋亞文化出版。

共同作者介紹|楊海彥

1991年生,臺北地方異聞工作室的共同創辦人。長期研究臺灣妖怪、怪談、民俗和文史,致力於實踐腦中幻想,並持續進行遊戲設計和小說創作。

設計桌上遊戲《說妖 Legend Has It》、實境遊戲《光之屋》。參與著作妖怪圖鑑《唯妖論:臺灣神怪本事》、旅遊隨筆《尋妖誌:島嶼妖怪文化之旅》、小說《說妖 卷一:無明長夜》。

共同作者介紹|謝宜安

1992年生,鹿港人。臺大中文所碩士,臺北地方異聞工作室成員。關注都市傳說、怪談、民俗中的現代性、性別、政治等。希望藉由傳說解讀人心。曾獲文化部青年創作補助及若干文學獎。

著有《特搜!臺灣都市傳說》,對臺灣都市傳說進行源流考證與細密分析,以及小說《蛇郎君:蠔鏡窗的新娘》。參與創作桌遊、小說《說妖》等。

共同作者介紹|阮宗憲

臺中人。過著白天公司與晚上工作室的雙重生活,將文史研究當作興趣,回過神來已經共同參與了3本書和2個遊戲開發。

設計桌遊《說妖》,參與著作《尋妖誌:島嶼妖怪文化之旅》《說妖卷一:無明長夜》。

臺北地方異聞工作室

以「城市還魂」為核心,從日治時期妖怪神異世界觀創作開始,而後投入臺灣各地的神怪考察;期望以故事為載體,揉合歷史、民俗、文化等元素,讓城市成為充滿意義的地方。

成員來自政大與臺大奇幻社,從大學時期就開始一起玩實境遊戲和寫小說,熱愛書本與實地考察,每月例會一定要配著酒開。

圖/取自乖乖IG:@kuaikuaitw。

圖/取自乖乖IG:@kuaikuaitw。

Just For You

Just For You