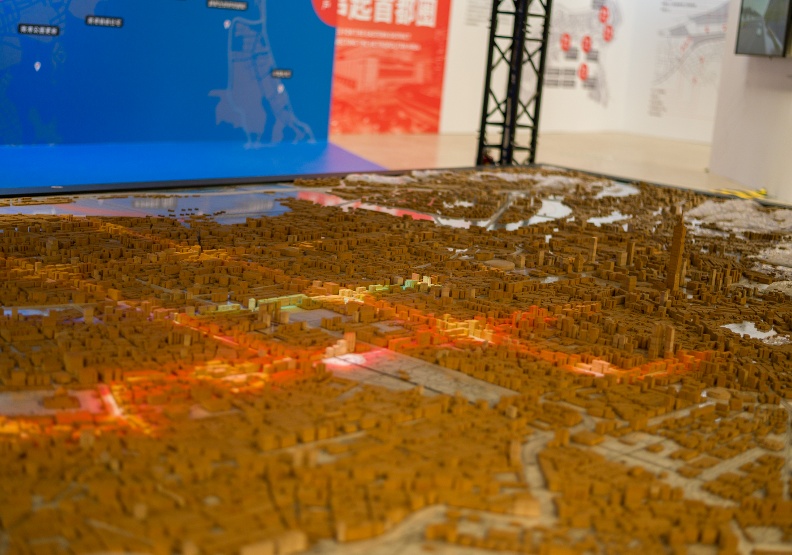

但最值得一看得,還是位於中央整座台北市的微縮模型。搭配上方投影與聲音效果,用捷運交通動脈,呈現環繞整個台北市的運輸情況。而該微縮模型上面精細,可以看見台北市的地貌起伏,像是象山等,也可以看見101、圓山飯店等知名台北市的地標建物。

圖/陳政南攝影。

圖/陳政南攝影。

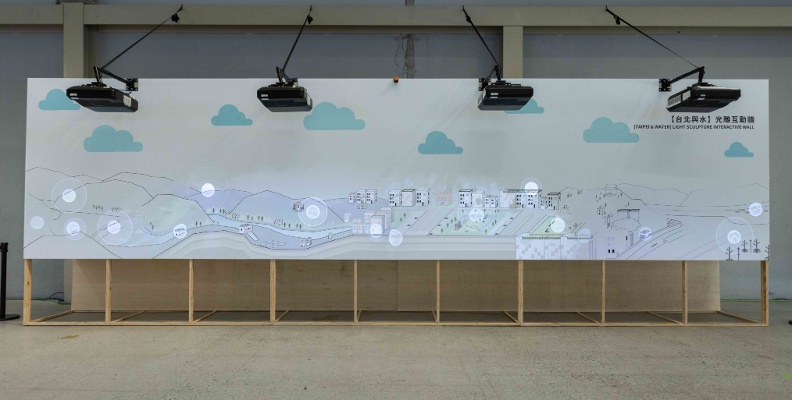

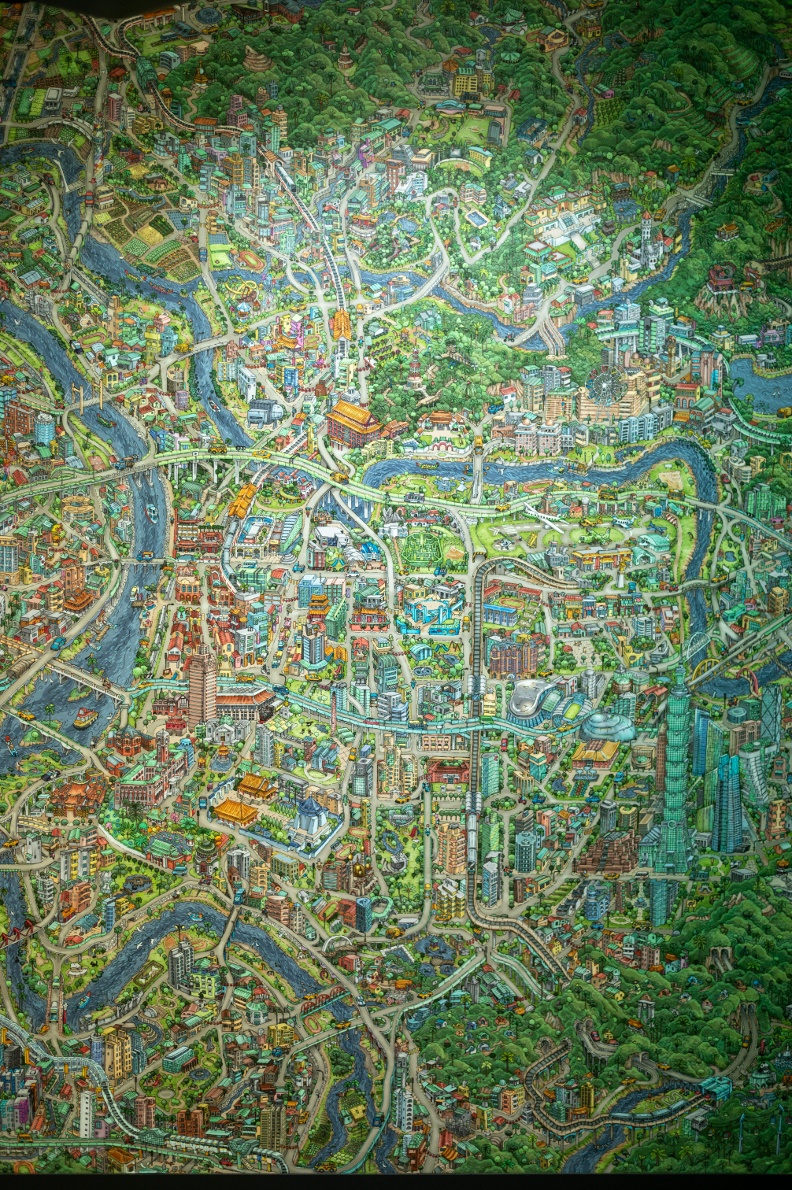

亮點4.「03打開台北」看外國插畫家筆下台北

展區則是以軟調性文化活動為主。最值得看得有兩區,一區是請來諸如知名的廣播音樂評論家馬世芳、知名音樂人鄭宜農等來,透過影片紀錄的形式來描繪他們心目中的台北樣貌。

馬世芳就以他前往位於台北公館的獨立書店唐山為主,講述他在台北這座城市中的學習與經歷。而馬世芳,也正是當年一本《在台北生存的一百個理由》的其中一位作者。該書由五位青年世代共同撰寫,描繪當時對台北的觀察。

另有一值得觀看的一小區「走進台北故事」,則是請來英國插畫家湯姆帕克,描繪他眼中的台北城市樣貌。

圖/台灣設計研究院提供。

圖/台灣設計研究院提供。

該畫作長方形並不大,但層層疊上、豐富的顏色與人物、建築交織,構築出了由外國人眼中的台北到底長甚麼樣。該小區同時間也以投影影片的方式,放出一部分又一部份該畫作的細節,你可以踏入指認認得那些元素分別是什麼。

圖/陳政南攝影。

圖/陳政南攝影。

大數據中心一窺台北戰情室 動畫互動未來施政許願池

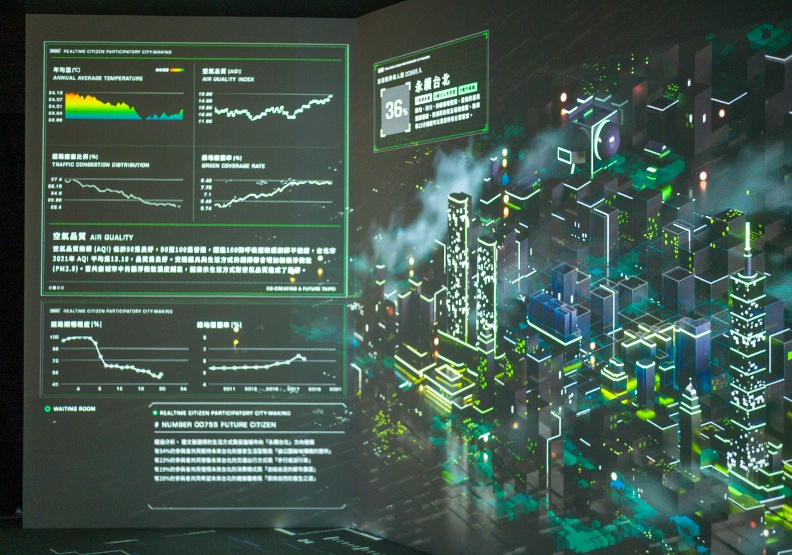

亮點5.「06智慧城市」看台北施政大數據

除了台北通、酷課雲等軟體展示外,最特別的當屬由台灣設計研究院和資訊局所屬的大數據中心所共創的「數據共創未來台北」。

大數據中心是台北市的一個特殊單位,主要是以各種市政資訊為底,諸如交通、人流、物流等資訊,再分別以不同主題結合成有意義的數據圖表,輔佐日常台北市府的決策。

圖/陳政南攝影。

圖/陳政南攝影。

其中,最知名的應用便是在抗疫期間,以區域中的感染數字分作疫情的「冷區」或「熱區」,若是熱區便積極清消、投入更多人力篩檢等處理,而冷區的話就是以防止外部感染源侵襲為主。

亮點6.「數據共創未來台北」讓民眾共決未來台北樣貌

這是一個半封閉展間,民眾踏入後,透過手機掃描QR CODE回答完問題後,牆面上的動畫投影便會開始運作,顯示出讀者的名字,再來讀者的答案會像一滴水滴,由畫面上方滴入台北市裏頭,而結果畫面,會呈現出現在最多人選擇的台北市模樣。

圖/陳政南攝影。

圖/陳政南攝影。

向市民邀請參與回答問題,這些問題在展覽結束後,會形成一份宛如市調的結果,呈現出四個未來台北市政的面向,而作為台北市未來施政的參考。

這四個對應的面向,分別為充滿創意與客製化服務的「個性台北」;講求效率、安全與自動化服務的「智慧台北」;重視健康、資源再利用及環境保護的「永續台北」;及以樂齡生活與包容性服務為重的「共融台北」。

圖/陳政南攝影。

圖/陳政南攝影。

展覽沒有100分,但仍有可觀之處

這不是一場100分的展覽,儘管北市的量體與經費可能都更充足,但相較今年稍早舉辦的基隆市城市博覽會,基隆市在城市特色呈現上,明顯更有備而來,尤其基隆市長林右昌以自身的都市設計專長,替基隆畫下了一個可能的未來,像是面對海洋的城市、山坡地的地形運用所搭建的電梯等,帶民眾不只看到過去的基隆,更能想像未來的基隆。

而台北城市博覽會,雖說可用1小時就一覽台北市八年施政,但除了幾個較為突出的亮點,諸如精細社宅模型、城市微縮模型,或是特殊視角的豐富色彩插畫外,多為文字圖表內容,深究其中,台北城市博覽會籌備時間僅8個月,使內容多停留在8年施政報告為主。導致如柯文哲所說的內容太多、不夠聚焦、特色不明,更遺憾的,只有呈現過去成果,卻少了市長對台北未來願景的具體想像。

近年台灣各城市紛紛透過各種文創展、博覽會、藝術祭,企圖凸顯本身都市的文化軟實力,但除了集合大量成果內容,能否透過好的介面有效傳達,或許才能讓城市軟實力真正有效發揮的關鍵。

👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!

圖/台灣設計研究院提供。

圖/台灣設計研究院提供。

Just For You

Just For You