小東門到小南門能吃能逛!台北枋橋「雙城路」見證清末歷史

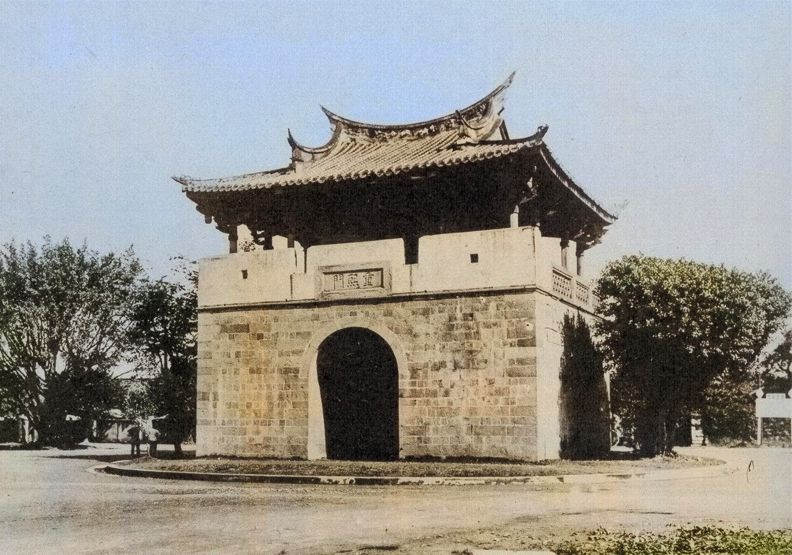

圖/今日的台北城小南門一景。普通人攝影。

圖/今日的台北城小南門一景。普通人攝影。 枋橋城與台北城作為台北盆地內唯二的兩座清代城池,形式與功能各有不同,隔著新店溪相互輝映。縱使「雙城」存在的時間並不算長,然而兩者代表了台灣政經中心從南部轉移到北部的重要意義。其時林本源家族的族長林維源,正扮演著聯繫雙城的紐帶。若將這樣的連結在現代複刻,不知是否會有新的趣味呢?

起因於艋舺的不懷好意

清同治十三年(公元1874年),台灣南部發生「牡丹社事件」,導致清廷喪失了對琉球的宗主國地位,也預見日本打算擴張勢力的野心,因此開始重視台灣的戰略地位。

隔年清廷調整台灣的行政區劃,設立了台北府,並打算在當時北台灣兩大商貿據點艋舺與大稻埕之間建築新城。

從林本源家族所主宰的枋橋城前往台北城,從台北城的西門進出是最快捷方便的路線。然而要在進出西門之前,勢必會經過艋舺。當時艋舺主要是以泉州人為主體,向來與枋橋的漳州人衝突不斷。

為了避免枋橋的漳州人每次進出台北城都得提心吊膽,作為台北城的築城總理之一的林本源家族族長林維源,為了服務枋橋鄉親,乾脆掏出一筆預算,於西門到南門之間再開一個「重熙門」,也就是今日所稱的小南門,專供枋橋的漳州人出入。

值得一提的是,小南門城樓的風格為亭閣式,與台北城其他四門一體成型的碉堡式風格截然不同。

然而國民政府來台後,便將台北城的南門、東門及改建成北方宮殿建築風格,僅剩北門仍保留舊有的形式。

Just For You

Just For You