台灣超小眼底鏡稱霸美國市場!晉弘科技AI智慧醫材為何世界瘋搶

圖/取自Unsplash。攝影者Bjarne Vijfvinkel。(示意圖,非內容畫面)

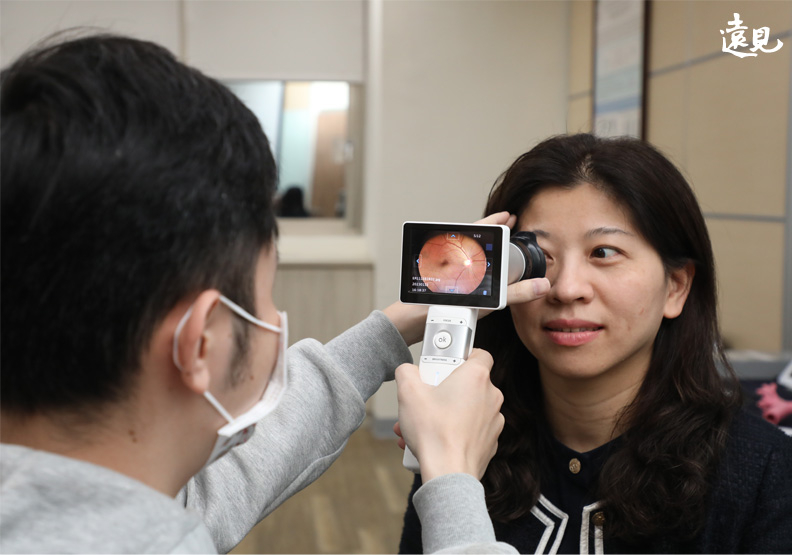

圖/取自Unsplash。攝影者Bjarne Vijfvinkel。(示意圖,非內容畫面) 在竹科實驗室裡,工程師將可攜式手持眼底鏡接上GPU模組,螢幕隨即浮現清晰視網膜紋理,並透過AI即時運算與5G回傳雲端,幫助眼科醫師遠端判讀。這套結合NVIDIA邊緣運算與遠傳醫療雲的系統,讓原侷限大醫院的檢驗工具普及全台200多個鄉鎮診所與衛生所,大幅縮短診斷時間,也展現台灣醫療與工程跨域人才的成果。而推動產業升級的功臣,正是2010年創立的晉弘科技。在董事長鄭竹明帶領下,企業以光學醫材起家,不僅耳鏡市占率居冠全國,眼底鏡還打入美國市場,帶動本土醫療器材的國際能見度。同步晉弘更拓展組織,整合一次性拋棄式內視鏡與關鍵模組耗材供應鏈,串接臨床痛點、製造量能與科技研發,為國家創造整合專業的即戰力。這背後亦回應全台醫療的平權,從過去病患檢查病灶費工耗時,有時還得承受高侵入性手術,到如今微型化設備讓檢測快又安全,終使慢性文明病與高齡社會重視的「及早發現、即時治療」健康觀落實生活,為全球逾4500萬名糖尿病視網膜病變帶來預防希望,也替偏鄉醫療補上一哩路。

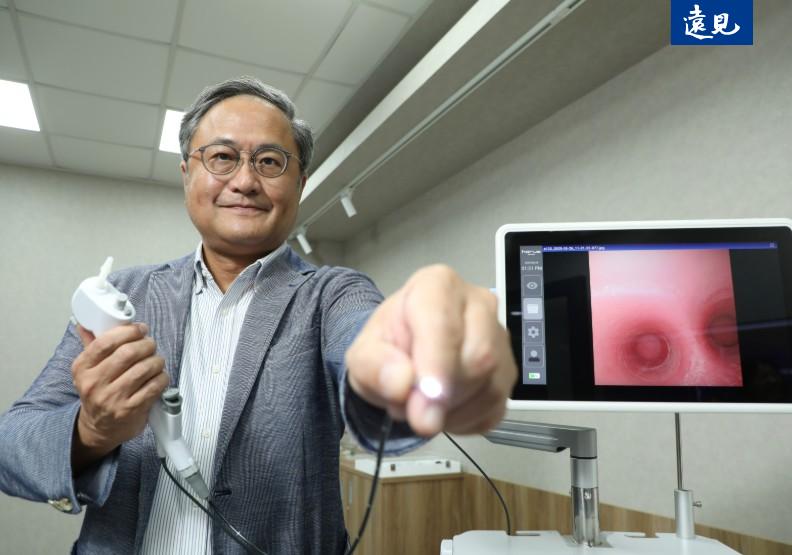

走進竹科,從晶圓廠無塵室的日夜不歇,到新創實驗室的燈火通明,總能看見國際產業的各種縮影。不過園區內的晉弘科技選擇走上一條獨特道路,即以光學醫療器材為根基,將AI技術導入臨床應用。

對此,董事長鄭竹明坦言,醫材與電子業最大不同在於「高度整合」,每款設備都牽動光學、電子、機械到臨床醫學等專業。而台灣不缺單一領域年輕人,只是要成為真正跨域、洞悉醫療缺口,並與工程團隊進行溝通的長才,才源卻始終稀缺。因此,晉弘不只研發產品,還為國家打造跨界人才庫。

晉弘科技啟動智能AI、5G雙引擎!帶動台灣智慧醫材、科技跨域才領先國際

舉例來說,面對全球視網膜病變病例攀升,過去桌上大型儀器只能安置於大醫院,民眾為檢查總得長途跋涉。晉弘因此開發輕巧眼底鏡,讓地方診所與鄉鎮區衛生所皆能為民服務。

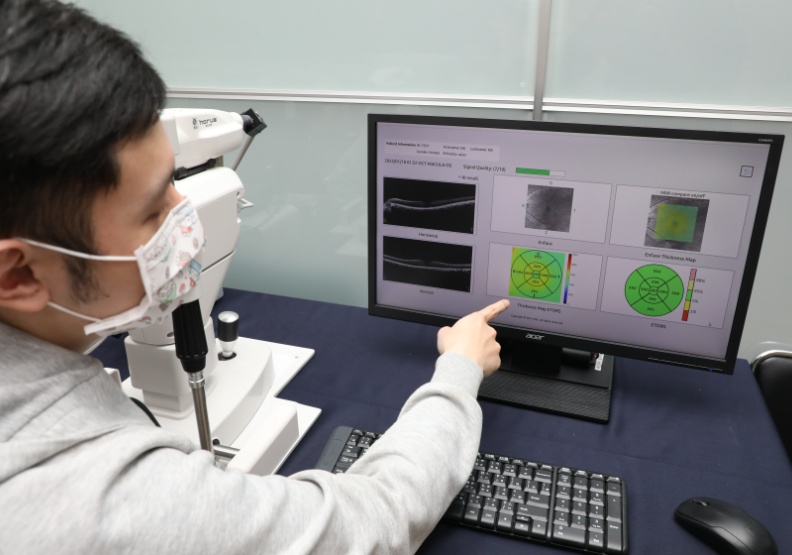

而且檢驗影像透過兩大途徑,更有助臨床的精準治療。一是藉晉弘與輝達(NVIDIA)開發的邊緣AI電腦,於現場做出初步疾病診斷;二則透過遠傳電信5G平台上傳雲端,進行更完整細緻的分析,讓醫生及時準切地掌握病況,並據此給予用藥指引。

於是這套輔助系統,如今便在花東落地生根。從慈濟等大型醫院到社區院所,眼科與家庭醫師已能跨院會診,讓病人不再長途跋涉,就能控制病情。之於醫療體系,專科資源自然被有效分流,充分實踐政府推行的分級診療。

又除了眼科外,晉弘也讓AI擴展至長者與慢性病患者的傷口照護。對於臥床或糖尿病患者,壓瘡與傷口久不癒合一直是沉重負擔。過去,醫師需不斷量測紀錄,可現今只要透過儀器拍攝,就能立即判讀傷口大小與深度,生成完整病歷。

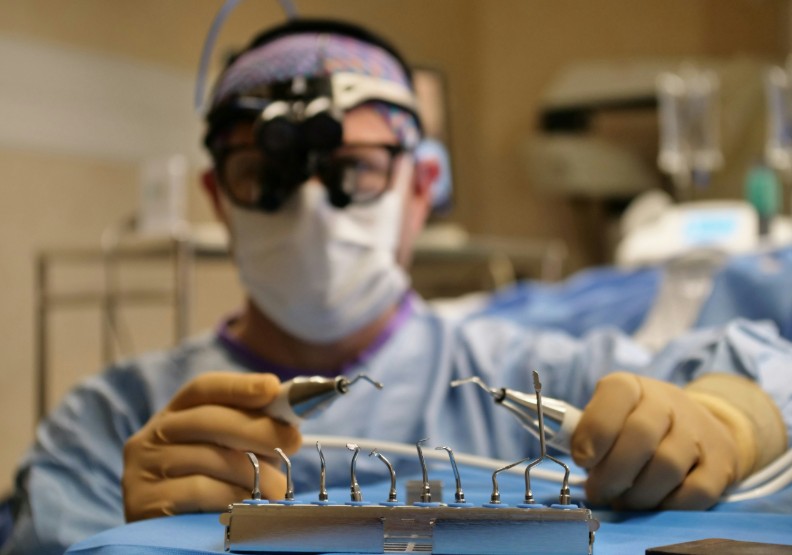

與此同時,晉弘更將研發重點置於一次性拋棄式內視鏡,尋求檢查與治療一氣呵成。即透過內視鏡結合手術器械,讓醫師診斷能同步採檢與處置病灶,藉以省去清洗消毒醫材的環節。一來縮短病人療程、避免感染風險,二能讓院方免於器材週轉,大幅推升醫療量能。

Just For You

Just For You