輝達卡關北士科照搶才!雲科大「三實AI人才」直通台積電、AMD

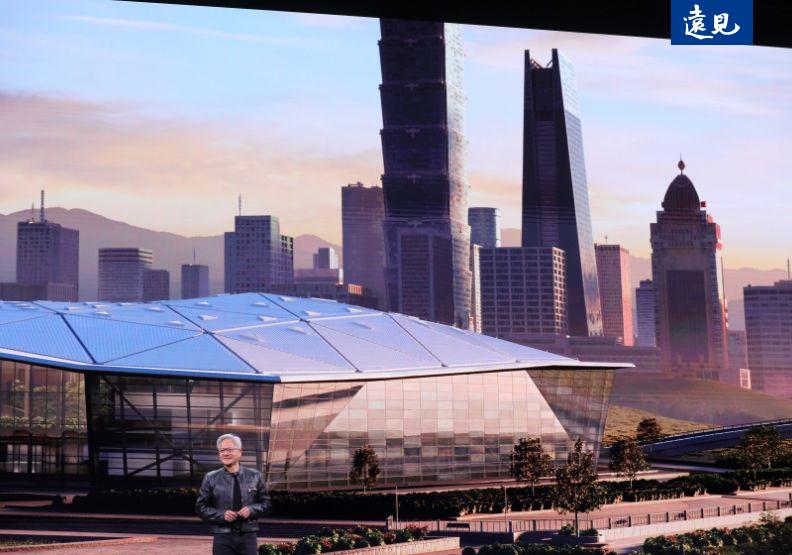

圖/輝達(NVIDIA)台灣總部「Nvidia Constellation」期盼進駐北士科T17、T18基地,卻因地上權歸屬無法取得共識而卡關。蘇義傑攝。

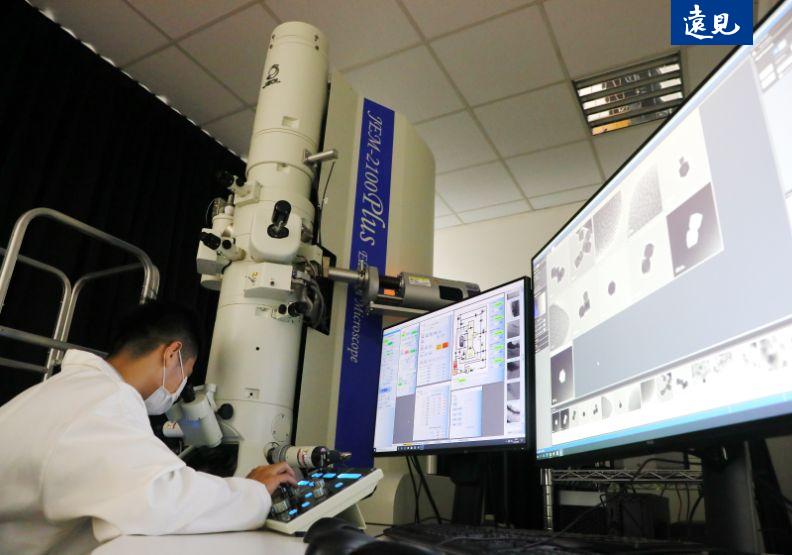

圖/輝達(NVIDIA)台灣總部「Nvidia Constellation」期盼進駐北士科T17、T18基地,卻因地上權歸屬無法取得共識而卡關。蘇義傑攝。 在外界眼裡雲林是農業大縣,阡陌縱橫、青蔥人情遠比高樓常見。然而,斗六的國立雲林科技大學正逐步翻轉刻板印象,成為魚米之鄉的「科技綠洲」。近年雲科大從AI到永續治理皆展現亮眼實力,不僅深耕工業工程、設計美學與跨域整合,還長期承擔教育部交付的技職資料整合與退場備援任務,奠定教學體系的關鍵角色。與台科大、北科大並列時,雲科大亦更早一步走向跨域實作,使學術能量更貼近產業需求。尤當人工智慧成國際顯學,校方順勢將其融入課程、實務與競賽,透過智能農業到智慧醫療、台積電日本專班乃至在職領袖班,展現地理與產業基礎優勢,並為迎接算力時代,與AMD、群聯合作成立AI人才實驗室,並部署NVIDIA超級電腦,推動「業界出題、學界解題」,助青年在真實場域磨練研發力,成為在地扎根、直通全球的前瞻人才。

甫入雲林科技大學,校園成排綠蔭與雲夢湖的倒影映入眼簾,氛圍靜謐而開闊。置身這片美景中,校長張傳育談起校史,笑言學校的誕生其實源自一場教育政策的轉折。

1989年「台灣錢淹腳目」的黃金年代,因中正大學最終選址嘉義民雄,雲林預留校地才轉為技職體系使用,意外催生以「高階技術人才」為定位的雲林技術學院。

故不同於多數專科升格的大學,雲科大自始便為回應區域均衡發展而設立,替中南部專科畢業生開啟向上流動的管道。這樣的背景,亦使雲科大長年來都是連結政策戰略與地方產業的關鍵節點。

在此基礎上,雲科大走出一條有別於傳統技術學院的道路。最獨特之處,即創校時便成立設計學院,並建構學士、碩士、博士一貫體系。

同時校方還延攬國際師資,並邀請日本學者進駐,使工藝精神與美感教育深植校園。從雕塑、公共藝術到建築動線,皆展現美學氛圍,讓美感潛移默化成為校園日常。

也如同張傳育所言,科技脫離人性便冰冷而匠氣,設計正是讓技術融入生活的橋梁。因此,如今的雲科大跨域協作風氣鼎盛,不僅設計系與資工系共同開發互動模組;工程系機械裝置也因設計導入UI與外觀而更具親和。

Just For You

Just For You