危機二|被上司拋棄的下屬

另一個危機,是與上司關係不好的下屬。

這種下屬過度感受到危機意識,所以很在意周遭環境,做起事來很難發揮原有能力,無法讓工作有良好成果,也很難對職場帶來正面影響。

負面氣氛會讓在場每個人都不自在,也無法展現能力,但只要加以改善,與上司「關係沒那麼好」的部下,做好以下A與B兩大心理建設,就算大家的人際關係各異,也能成為提升組織表現的原動力。

心理建設A

跟上司對應雖有差距,但也是「沒辦法的事」,對於這一點,部下需抱持一定程度的理解。

「所謂的上司,就是應該對每個下屬都平等以待」如果大家在職場裡有這種潛在理解,那上司的差別對待,便不符合這規範。

可如果公司規定「上司必須依照部下的業績或對企業的貢獻度而提供部下資源」,會怎麼樣呢?

依照工作重要性和對公司的貢獻度不同,上司的對應自然有所偏頗;從提升生產性的觀點來看,這是理所當然的,所以下屬也能認可上司的對應。

這樣,下屬應該就能理解,「這也是沒辦法的」吧。

說得更精確一點,資源交換的量或質,以及伴隨著的關係差異愈大,上司愈能做出適切的對應。

如果上司能給自己更多資源,讓自己負責的工作愈能順暢進展,部下就不會面臨無從發揮的局面。

心理建設B

靠自己的努力,一定「能讓關係比現在更好」,部下要有這樣的期待。

當然,大前提是下屬能夠健全、持續地拿出成果,不使用諂媚上級等手段,就能創造有建設性的人際關係。

也就是說,想成立良好循環的條件,在於領導階層正確的「考核能力」。

主管必須給予員工適切又公正的評價,且下屬對此有所深刻的認知,是非常重要的事。

畢竟,新員工或中途錄取的員工等,這些剛進公司的人,不見得能與「已經和上司建立良好關係的同事」放在同一個模式上觀察。

圖/取自Unsplash。攝影者Sigmund。(示意圖,非內文畫面)

圖/取自Unsplash。攝影者Sigmund。(示意圖,非內文畫面)

小型職場更不能有「人際關係上的差距」

不管是再怎麼優秀的處方箋,都不一定適用於所有職場。

在組織心理學上,有些理論歷久彌新,但人際關係的差距,卻不是簡單三言兩語就可以說清。

能夠理解的是,人際關係的差距會受團隊規模影響。

同樣程度的人際差距,在小團隊與大團隊中,對於團隊成員的影響力也各異。

北京科技大學的蘇教授等人,以在中國製造業及電氣通訊相關公司為對象,進行了調查。

在研究過程中,蘇教授將受試者分成小規模的4至5人團隊,以及約10人的大規模團隊。

依據分析結果,首先在同團隊內,就算有遠近親疏之分,但在一定程度的差異下,只要同心合作,還是能提升團隊表現。

然而當差距變大,好比有跟上司關係極好的下屬,也存在關係極差的下屬,向心力與表現就會變得低下。

這結果顯示,上司與部下的關係差距不能太大。然而,這研究結果還有後續。

那就是,小規模團隊在人際關係上的差異,其影響大於大規模團隊。

人數少的團隊中,一旦有下屬諂媚上司的情況發生時,員工就無法同心合作,自然無法提升團隊表現。這是在理論上也能說明的結果。

團隊中,圍繞上司一人的關係,結合了代表受主管重視的內部集團(自己人)與相反立場的外部集團。

和大規模團隊比起來,由於小規模團隊中,成員之間對彼此存在有更明確認知,所以非常清楚上司交代的工作,以及有利資源會往哪跑。

這樣的狀況,只會讓彼此之間產生不愉快的感覺。

資源被剝奪的人,會對拿到資源的人產生敵意與嫉妒,而佔上風的人,則會有優越感和輕蔑對方的心情。

因此,主管在人數少的團隊上,更需努力建構差異性小的良好人際關係。

利用職場外的力量彌補「人際關係差異」

以上舉出的職場管理危機,都是企業經營者、團隊領導者必須留意的。

最後,除領導者、管理者,我也想對「被領導」「被管理」的部屬說一些話:如果職場內的人際關係很難處理,不妨就借助外部力量吧!上司擁有的資源是有限的,而且不一定是最好的資源。

幸好在職場不僅只靠一個部門或單位就能論斷成敗,我們要好好活用這一點。

會造成人際關係的差異,原因來自上司或部屬擁有的物質及心理上的資源。

一個人際關係已經差不多固定的公司,與主管較不親近的下屬,會無法取得足夠資源,加上各種資訊與支援不足,獲得的協助當然更有限。

換言之,對部下而言,彌補這些不足之處,尋求職場外的支援,就能達到自己的任務目標。

如果能在職場外找到協助自己、並提供支援的人,可能就有意想不到的發展、更廣大的人脈。

又或者,藉由外部拿到的資源,能進一步理解上司所說的話,背後真正意義和意圖。

這會讓我們掌握到更多細節與自信,對公司來說,也是一種價值。

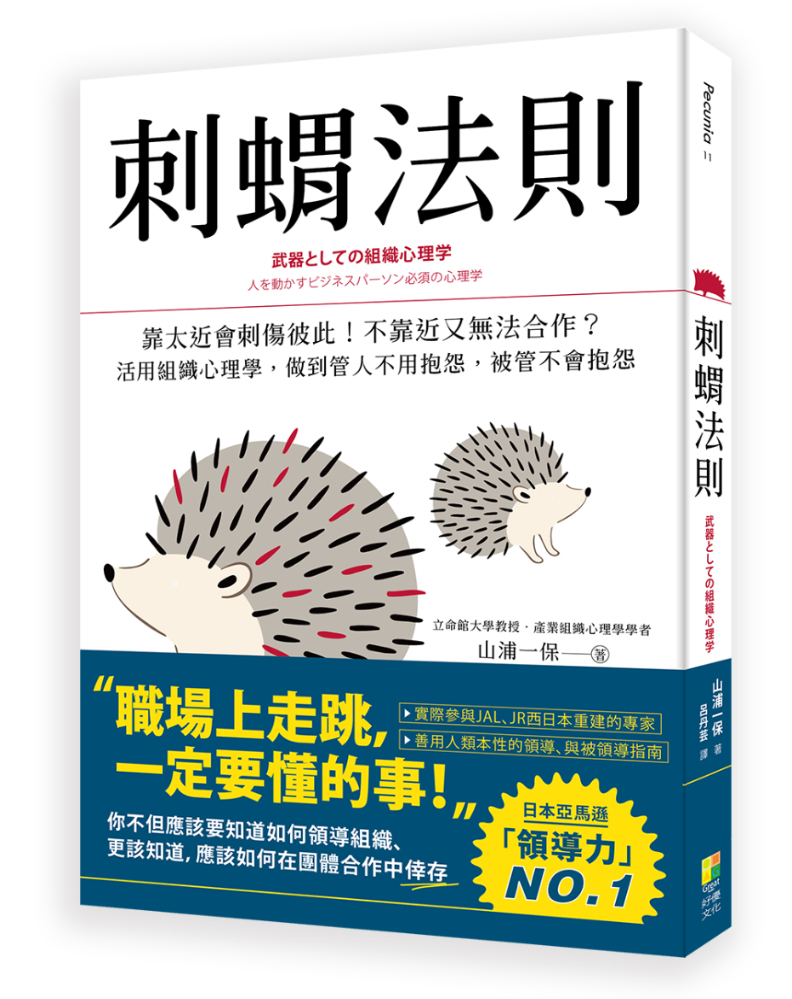

圖/書籍《刺蝟法則:靠太近會刺傷彼此!不靠近又無法合作?活用組織心理學,做到管人不用抱怨,被管不會抱怨》好優文化提供。

圖/書籍《刺蝟法則:靠太近會刺傷彼此!不靠近又無法合作?活用組織心理學,做到管人不用抱怨,被管不會抱怨》好優文化提供。

本觀點文部分擷取自《刺蝟法則:靠太近會刺傷彼此!不靠近又無法合作?活用組織心理學,做到管人不用抱怨,被管不會抱怨》書摘資料,好優文化出版。

作者簡介|山浦一保

立命館大學運動科學健康部教授。專攻產業・組織心理學與社會心理學。

長年研究企業與運動隊伍的「領導力」與「人際關係」,並曾在福知山線脫軌事故後,立即加入針對JR西日本的組織調查;此外,還實地參與包括破產重建後的JAL的組織研究。

其研究主題,主要是各組織如何適應各種變化、差異的環境;組織中,個人正向積極發展,並讓人際關係能透過圓融溝通得到支撐的方式。

此外,上司與部下建構互動良好關係的法則,以及優勢下打造優異團體表現的實戰,也是他的研究重心之一。

山浦一保的研究,並非純粹的理論,而是進一步結合現場觀察,可說是日本相關領域的代表性人物。

譯者簡介|呂丹芸

輔大日文系畢,曾留學日本2年,現為兼職譯者。

譯有《與世界格格不入的我,其實可以不孤獨》《未來消費新型態》《在寂寞中靠近》《只想好好結個婚》《小數據騙局》《才不是魯蛇》等。

👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!

圖/取自Unsplash。攝影者Sigmund。(示意圖,非內文畫面)

圖/取自Unsplash。攝影者Sigmund。(示意圖,非內文畫面)

Just For You

Just For You