「從過去到現在,沒有任何階段像這一陣子,文化被討論得這麼熱烈」吳曉雲說。

不只是本島的藝文人士,旅台的馬祖藝術家、台灣以至國際的藝文圈,全都被「捲了進來」,提振馬祖文化的可見度。

捨國際性奇觀路線,在地文化內容呈現反思

首屆藝術島呈現8項藝術計畫、共39件作品,其中並非每件作品都為藝術島特別打造。

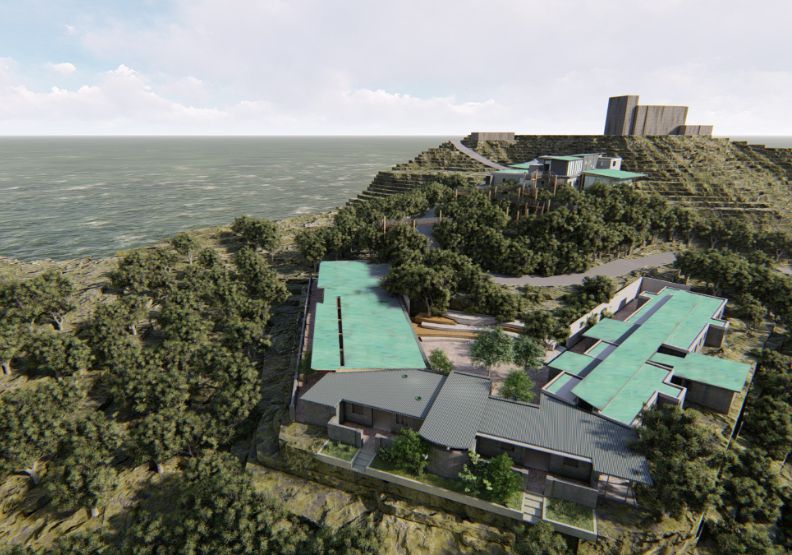

例如,這次展出《戰地轉身,轉譯再生》的梅石村軍官、士兵特約茶室,是文化部「再造歷史現場」計畫下自2018年起修復再生的據點。展覽本身,也呈現馬祖14處軍事據點已在進行中的改造構想。

圖/馬祖國際藝術島當代建築選件展出的《戰地轉身,轉譯再生》梅石村軍官、士兵特約茶室。圖片來源立建築師事務所。馬祖國際藝術島提供。

圖/馬祖國際藝術島當代建築選件展出的《戰地轉身,轉譯再生》梅石村軍官、士兵特約茶室。圖片來源立建築師事務所。馬祖國際藝術島提供。

將馬祖諸多已經在進行的文化計畫納入展覽中,吳曉雲坦白,其中是有預算的考量。

但在資金限制下,策展團隊巧用既有資源,邀請更加貼近本地的策展人,而非重金請來國際名牌,最後反而推出一場更能多方面呈現的馬祖過去、現下與未來展覽。

「我們沒有走奇觀型的路線,而是端出一個反省自己的展覽」吳曉雲表示,這一點後來亦獲藝文圈同業的肯定。

第二屆將擴大居民參與,厚植文化動能

在展後立刻進行的交流檢討會中,縣長劉增應肯定「馬祖國際藝術島品牌已經建立了」下一步將註冊商標,並試著與產業結合,產出更多相關文創產品,擴大收入來源,提升自負預算的能力。

團隊也意識到,在致力向海外推廣首屆馬祖藝術島時,於島內的溝通相對不足。第二屆的籌備中,有必要擴大餐旅業者、在地導遊與一般民眾的參與度。

這也才能讓文化行動,不只是由上往下的指導方針,而真正成為各島開花、讓人民感到自信的一場長期性運動。

圖/共同主辦馬祖國際藝術島的文總副秘書長李厚慶。馬祖國際藝術島提供。

圖/共同主辦馬祖國際藝術島的文總副秘書長李厚慶。馬祖國際藝術島提供。

共同主辦藝術島的文總副秘書長李厚慶回憶,這次籌辦藝術島的過程中,藝術家們與在地居民的交流互動,以及居民給予的回饋,往往是令他印象特別深刻之處。

李厚慶舉例,這次文總為擴大藝術島跨領域觸角,特別與地圖式社群App「Swiper滑吧」合作,旅客可以在遊覽馬祖四鄉五島時,在作品活動地標打卡累積數位幣。

這為用慣谷歌地圖等數位導航服務的台灣旅客旅程增值,但對於谷歌地圖服務還不完備的馬祖居民來說,更是家鄉地理環境結合數位應用的一次特別體驗。

李厚慶也表示,這屆藝術島就成果論,除觀光產值,在文化深耕、地方創生、國際交流與居民共創等層面,都看得見影響外,他也期望馬祖藝術島的案例,能為台灣提供一種縣政治理的態度與可能性。

「每個縣市都有不同條件、不同期待與不同特色。每個地方都是獨一無二的,沒有一體適用的準則」李厚慶說「治理和文化一樣,更多元,就有更多可能性。」

圖/馬港馬祖劍碑。馬祖國際藝術島提供。

圖/馬港馬祖劍碑。馬祖國際藝術島提供。

首屆受疫情影響延後舉辦,第二屆馬祖國際藝術島仍預計在2023下半年登場。

除加強國際與本地參與度外,目前正在進行的馬祖多項文化計畫成果,也可望繼續被納入藝術島內容,一併展現。

藝術島將不只是紀錄並呈現馬祖文化的載體,自身也會在10年進程中,留下難以磨滅的影響與故事。目前,只是開端。

「時間很長,我們不急著一次都要表現出來」吳曉雲說「10年後,應該是許多藝文硬體到位,很多藝術家在創作,到處都很美好。我們是這樣希望的。」

👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!

圖/馬祖西莒。馬祖國際藝術島提供。

圖/馬祖西莒。馬祖國際藝術島提供。

Just For You

Just For You