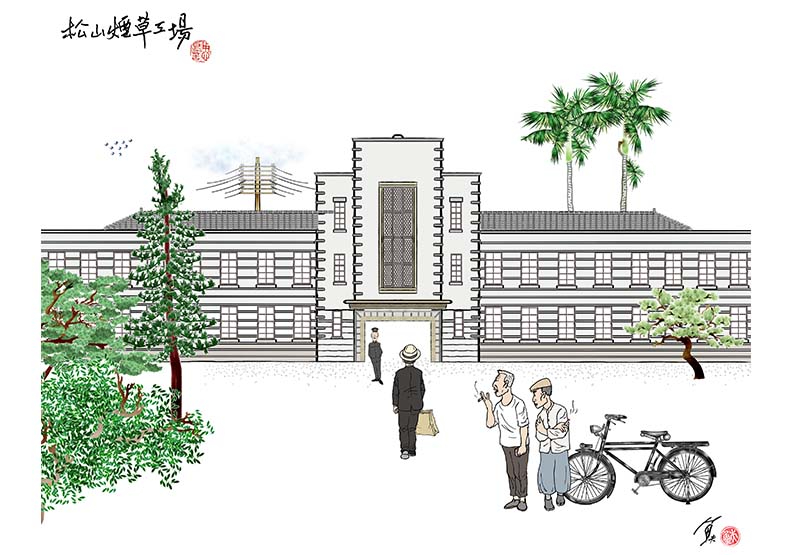

【魚夫專欄】臺北第一個工業生活村!松山文創園區的前世今生

圖/魚夫提供。

圖/魚夫提供。 2022年的農曆年,我索性去台北住進「誠品行旅」去感受「松山文創園區」的建築設計,這家旅館就位於園區內由日本建築大師伊東豊雄所設計,2013年落成的文創大樓裡,開車在市民大道高架道路上就會望見這座有如梯田般的14層大樓,據說當時的設計理念就匠心獨運的將紅磚、磨石子地板的台灣建築母語考量進來,且在陽光照射、風向等,都有獨到的設計。

然而建築設計不是本文討論的重點,我想談的其是松山文化園區的前世今生。這園區在日治時期是由臺灣總督府擇定於台北市松山庄興雅830番地興建「台灣總督府專賣局松山菸草工場」。

日治時期的「台灣總督府專賣局松山煙草工場」,住址為興雅八三0番地,是繼臺北後驛的「臺北煙草工場」(1911)建成後的28年之後才峻工,才經日本議會通過當時建築費用及建築計畫,昭和 12 年(1937)編列營繕費預算為 2,609,827 日圓,此工場屬專業的捲煙工場,製造無濾嘴式香菸機器共30臺,年產量可達 20億支香菸,後來則以捲菸、菸絲及雪茄等製造為主。

當時著名的香煙品牌,包括「曙」、「南」、「隼」、「白鷺」,與原住民用的「日の出」,以及外銷用的「Peace」,除供內需,也賣到華中、華南及南洋等日本勢力範圍所及地區。

「工場」其實和「工廠」不同

工廠指稱的是容納眾多工人於其間使用機器製成產品的空間,「工場」則是工人工作的地方,接近英國人所說的Industry Village的概念,或直譯為「工廠聚落」,換句話說是一種「工業村」的大面積範圍。

所以起初松山香煙工場決定建造,日本內閣特地派員至歐美考察兩年,決定採融合日本及歐美建築特色的設計,總體設計風格係屬所謂「日本初現代主義」作品,強調水平視線,形式簡潔典雅,面磚、琉璃及銅釘都是特別定製的建材,做工精細,堪稱當時工業廠房之楷模。

因為是一種工業村的設計,因此所有在工場內的管理和勞動階層的日常生活與作息都列為設計考量之中。總體員工多達1,200人,乃有職工食堂特別設計煮飯用紅銅鍋,又有流籠在炊事場與二樓配繕室之間穿梭,而食堂除了用餐外,也可權充講堂、娛樂、放映室等。另有花園、遊樂地、可供打野球、排球的草坪以及圖書報紙閱覽室、衛浴施及男女浴場等。

當然也有醫護室、手術室、藥局等設置;在住宿方面,分獨身、高等、甲等、乙等、丙等、丁等及傭人宿舍,又因員工必須長期居住,乃有托兒所、育嬰室、哺乳室、福利社設置,看來相當重視工場村裡員工的福利。

Just For You

Just For You