楊梅休息站為何事故頻傳?專家揭致命設計:這彎只有賽車場會做

圖/楊梅休息站自2021年底啟用以來,匝道入口事故不斷,甚至發生重大死亡車禍。專家指出道路設計存在嚴重缺陷。取自Google街景。

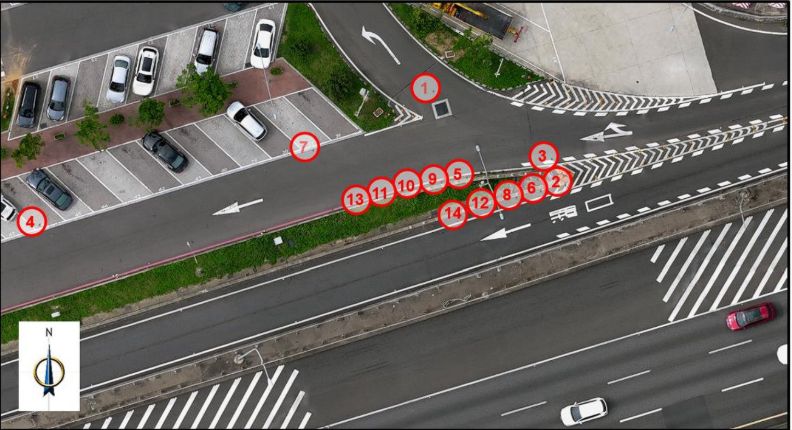

圖/楊梅休息站自2021年底啟用以來,匝道入口事故不斷,甚至發生重大死亡車禍。專家指出道路設計存在嚴重缺陷。取自Google街景。 國道1號的楊梅休息站自2021年底啟用以來事故頻傳,截至2025年5月底,入口匝道附近已累計14起事故,許多民眾質疑道路設計不良,入口匝道在Google地圖上甚至被網友戲稱為「台灣首創民用賽車級 Pit 維修站」。儘管交通部高速公路局堅稱休息站入口設計符合規範。但專家指出,楊梅休息站的彎道設計太不直覺,給駕駛的反應時間不夠,才會成為事故熱點。究竟楊梅休息站入口匝道設計出了什麼問題?

2025年1月25日,一輛租賃小客車在楊梅休息站前自撞分隔島後起火,造成4死4重傷的悲劇。根據國家運輸安全調查委員會9月發布的調查報告,事故路段的道路工程條件部分與法規建議值及原設計規範不一致,主線與匝道之間的彎道過急、空間不足,使駕駛來不及修正方向;而前往小客車停車場的匝道內亦有「短而急」的右彎,使高速接近的車輛更難判斷路線,增加失控風險。

運安會建議,高公局應全面檢視該路段的行車動線,以及道路與交通工程設施的安全性,並儘速提出並執行改善措施,以避免類似事故再度發生。

高公局:此路段設計均依規範辦理

針對外界質疑,高公局表示,此路段設計均依公路路線規範辦理,為提醒駕駛減速,沿線自主線依序降速100→80→60公里,也已設置相關速限標誌與地面標字。

高公局強調,依該地點發生的5件自撞事故資料分析顯示,事故原因主要為使用行車輔助系統、疲勞駕駛、分心駕駛等,都屬於用路人操作或個人身心狀態導致。而為加強提醒與警示,高公局已陸續增加交通工程設施,並於近期增設警示標誌來提醒用路人。

然而,楊梅休息站仍陸續發生類似事故。今年10月14日晚間,再度傳出汽車失控衝入休息站連撞3車,造成2人受傷。究竟楊梅休息站入口有哪些設計疑慮,讓事故接連發生?

彎道太短、變化太快,設計猶如賽車道

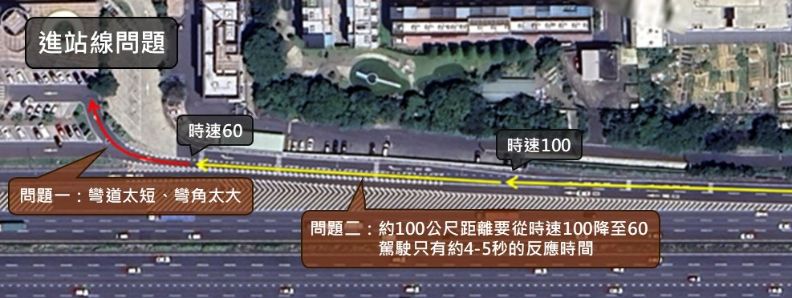

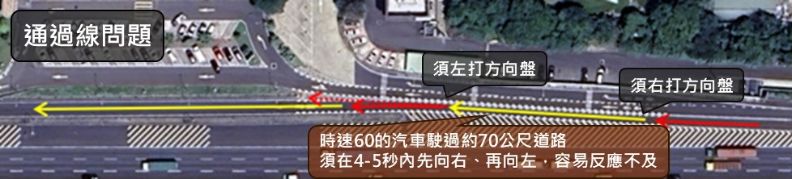

台灣交通安全協會副理事長林志學指出,可從2條車道來分別檢視問題。第一條是「進站線」,亦即車輛進入楊梅休息站的車道;第二條是「通過線」,也就是從五楊高架道路下來,通過楊梅休息站的車道。

「進站線」的問題在於緩和曲線不足。所謂「緩和曲線」,就像是給駕駛一段準備轉彎的過渡區──讓駕駛可慢慢控制方向盤轉彎,而不是突然大甩彎。但楊梅休息站入口設計少了「足夠的緩衝彎」,彎道太短、變化太快,彎角也比較大,駕駛在時速100公里的主線上,往往要急煞、急轉方向,一旦反應不及,就可能撞上分隔島。

Just For You

Just For You