用公民科技讓道路更好走!這個網站帶全民當「馬路醫生」

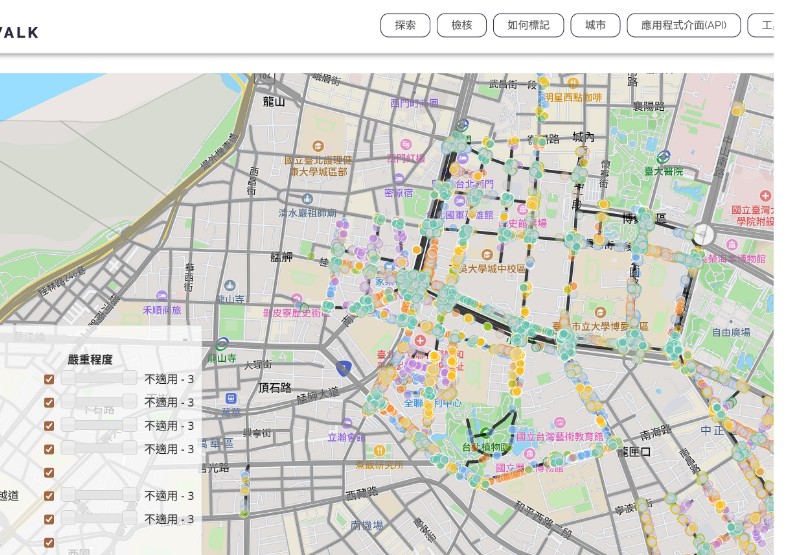

圖/由公民幫推協會引進的「Project Sidewalk」群眾標記平台,讓民眾可自行標註道路問題,促成公民參與。取自「Project Sidewalk」網站截圖。

圖/由公民幫推協會引進的「Project Sidewalk」群眾標記平台,讓民眾可自行標註道路問題,促成公民參與。取自「Project Sidewalk」網站截圖。 自外媒《CNN》報導台灣為「行人地獄」後,社會討論持續發酵,但根據交通部統計,近年行人死傷人數依然未見明顯下降。為促使更多人意識到生活周遭的行人環境問題,關注交通政策的非營利組織「公民幫推協會」與美國華盛頓大學合作引入「Project Sidewalk」群眾標記平台,讓民眾可在平台上標記國內各地的人行道缺失。其累積的資料庫不僅能作為政策改善參考,標記過程的公民參與機制,也能促進民眾對話,提升社會對人本交通的關注。

進入「Project Sidewalk」群眾標記平台,畫面看起來像 Google 街景,它有著和Google街景截然不同的功能。你可以為道路設計評分,檢視畫面中的人行環境,標記「障礙物」、「缺乏路緣斜坡」、「鋪面不整」等問題。透過這場虛擬漫遊,街道的阻礙一目了然。

為確保資料品質,「Project Sidewalk」設計了「標記員」、「檢核員」兩種使用者身分,經過民眾標記的標籤,會由「檢核員」確認。但平台以公民參與為核心,對不對使用者設限,任何人都能進行標記與檢核。累積的大數據資料未來也能協助政府盤點及改善道路。

從美國到台灣:「Project Sidewalk」的引進與落地

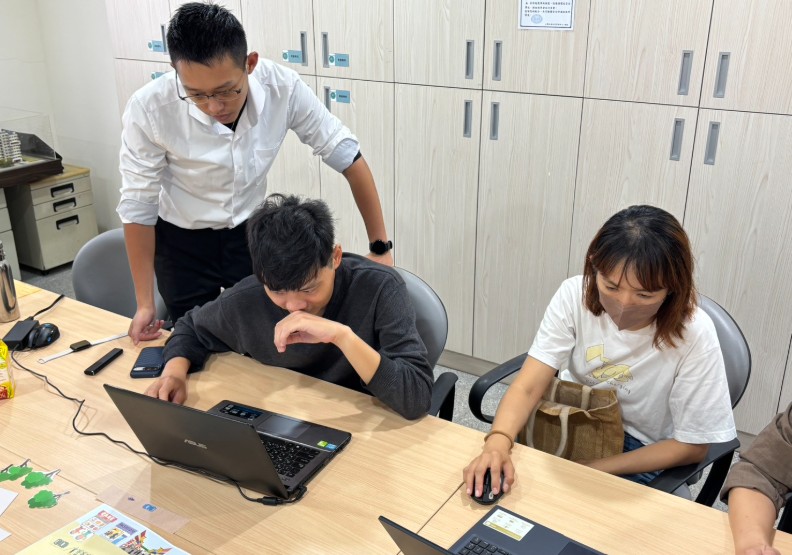

「Project Sidewalk」是由美國華盛頓大學行動能力實驗室(Makeability Lab)開發,2023年由公民幫推協會(以下簡稱:公民幫推)引進台灣後,開始與在地社群、大學合作,舉辦工作坊、課程帶領民眾、學生實際操作。日前在公民幫推與台北市小彎社宅青創團隊合作舉辦的工作坊中,更納入實地踏查環節,帶領居民走訪社區周邊道路,一同為人行環境進行「健檢」。有參與居民驚訝表示,原來住家附近的道路有這麼多問題。

公民幫推會員許宗倫分享,「Project Sidewalk」是他過去在資策會研究公民科技(Civic Tech)時發現的平台。當時這套系統已在歐美約15座城市落地,累積一定成熟度。在協會支持下,他與華盛頓大學團隊接洽,並協助將平台介面中文化,使其在2023年正式在台上線。

平台上線後,協會最初鎖定北北基三市,希望先盤點這三市的道路狀況。因人力有限,他們積極尋找合作夥伴,與北投漫遊者協會、中山大學等單位合作,開設工作坊向民眾、學生介紹「Project Sidewalk」並帶領實作。

特別的是,協會也曾與「若水國際」合作,帶領身障者學員參與標記了20多個里。學員們在課程中反應熱烈,紛紛指出日常生活中對身障者不友善的道路狀況。

Just For You

Just For You