陶瓷小鎮仕紳靠一條街致富蓋「汪洋居」!鶯歌的生活時空故事

圖/基金會保存鶯歌協興包仔窯,為在地文化盡心力。長虹教育基金會提供。

圖/基金會保存鶯歌協興包仔窯,為在地文化盡心力。長虹教育基金會提供。 編按:新北市鶯歌向來以陶瓷聞名,近年來旅客除了來此購買陶器,也會到陶瓷老街、陶瓷博物館來一趟藝術之旅。不過,鶯歌與陶瓷的淵源究竟是從何時開始的呢?現在就讓文史工作者高傳棋,帶你搭乘時光機回到百年前,探索鶯歌小鎮的前世今生。

為何來鶯歌小鎮呢?

過往大多數的臺灣人到鶯歌小鎮來,不是為了開店或居家所需的鍋碗陶盤,就是去了鄰近的三峽老街之後,如有時間再繞來這裡逛逛。

然近年來,鶯歌的訪客,除了上述原因之外,也多了許多專程來此半日或一日遊的人,因為鶯歌陶瓷老街、藝術小徑、鶯歌陶瓷博物館、三鶯藝術村、三鶯之心等知名地點,以及諸如阿婆壽司、八條壽司(發跡於鶯歌)、燧人炊事、厚道飲食店等在地美食。未來此一小鎮更有一座由姚仁喜建築大師所設計的新北市美術館,相信更有許多人會來此一遊。

母親之河-大嵙崁溪

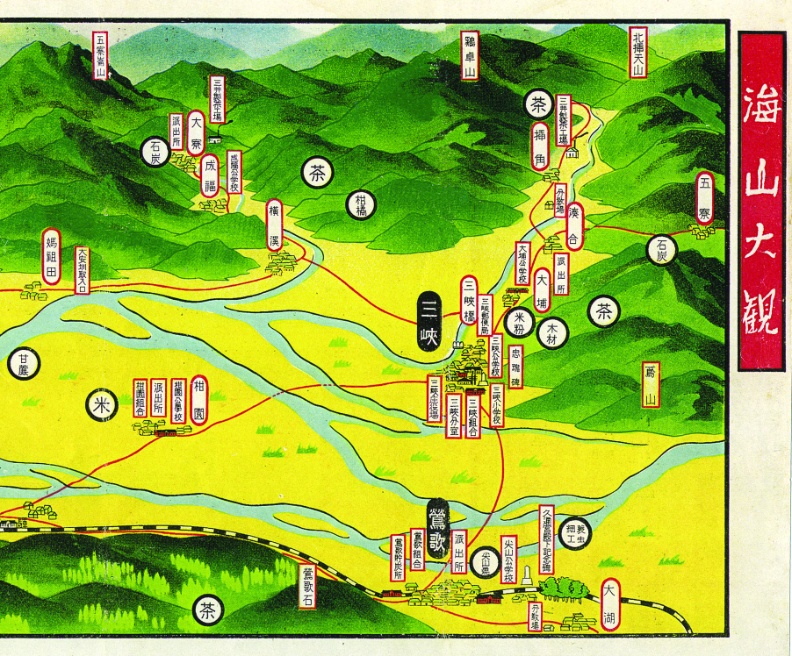

早期在此生活的擺接社、武朥灣社等原住民,以及清初來此拓墾的漢移民,大多是沿著流經鶯歌境內的大嵙崁溪(今大漢溪)附近一帶,除考量日常水源、生活漁撈之外,對外的水運交通來往更是重要。

根據2010年《鶯歌鎮志》上的記載,1685年來自福建的泉州人陳瑜,墾殖大漢溪鄰近一帶的南靖、二甲。當年因二甲地區開墾了二甲九分地而留下今日此地舊地名。至清乾隆年間,二甲九設有渡船頭,船隻可行駛至大溪、三峽、枋橋、艋舺、大稻埕等地。

日治時期,日人在此地興建糖廍,當時每天往返的船隻近百艘,所以地名又稱「蔗廍」。

至1910年代由於行經鶯歌的縱貫鐵路通車;再加上1928年,大漢溪上游的桃園大圳完工後,導致中下游溪水減少,不利航行,二甲九碼頭漸失其河港功能,最後僅剩下到對岸三峽之間的渡船運輸。1964年,三鶯大橋興建通車後,渡船停擺;1972年,板新水廠取水興建鳶山堰,鶯歌地區最老的「二甲九碼頭」淹沒於水中。

Just For You

Just For You