加蚋仔在台北哪邊六庄告訴你!二地居兼業者回嘉義辦桌暗光鳥紀

圖/暗光鳥紀:輪普東食堂,取自諸羅設計塾FB。

圖/暗光鳥紀:輪普東食堂,取自諸羅設計塾FB。 願意耗時以自身專業奉獻家鄉,不是人人都能起心動念,甚至身體力行。六庄文化發展協會理事長葉書維與台北、嘉義二地居工作者黃麗庭因著對居住地的情懷,樂於成為「兼業者」,善用正職以外的時間,蒐集文史資料、舉辦地方活動,凝聚在地的文化與情感,更藉此找到心靈的依歸。

六庄協會成在地推手,重現「加蚋仔」的過往

你知道南萬華古名為「加蚋仔」嗎?六庄文化發展協會理事長葉書維是萬華在地人,他與一群志同道合的夥伴,為地方規劃導覽、攝影展,近期還推出實境遊戲,帶領更多人認識加蚋仔。

其實,葉書維最初也不是一股腦就栽進這些推廣住地的活動。

六庄文化發展協會成立於2016年,葉書維隔年才加入,剛開始純屬聯誼性質,成員們下班後吃飯、聊天,交流生活。漸漸地,大家發現成員跨足多元工作領域,包括藝術、公關、教育、社區規劃師、在地店家老闆等等,「原來大家都是『兼業者』」。

葉書維和夥伴們開始利用下班時間田野調查,蒐集許多加蚋仔的文史資料,再透過在地店家傳播資訊,加蚋仔的過往面貌慢慢浮現。

實境遊戲、數位地圖,多元管道認識加蚋仔

2021年,六庄文化發展協會推出首款解謎實境遊戲,闡述當地東園街的歷史故事,以手機做為闖關媒介,愈來愈多人認識古街道上承載的豐富記憶。

葉書維希望加蚋仔地區的居民透過許多軟知識、硬知識,加熱原本冷冰冰的人際關係,進而產生對家鄉的認同。

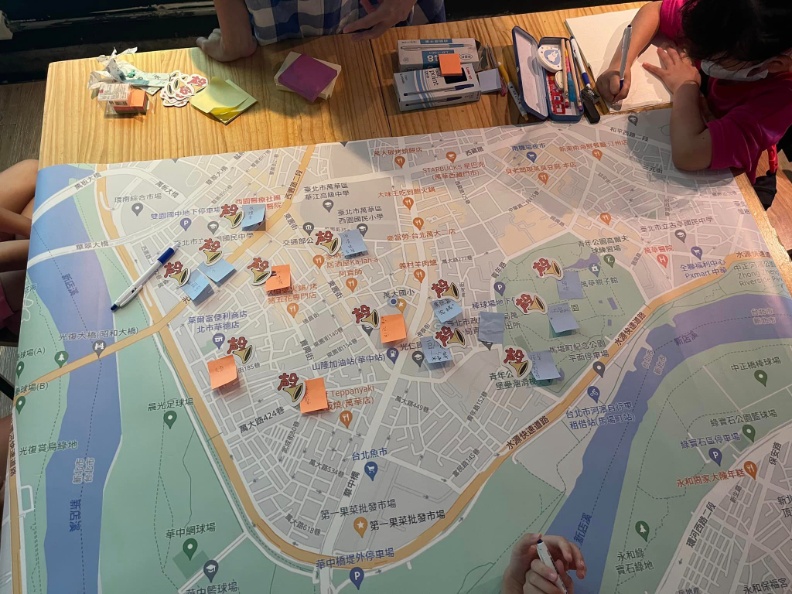

由於協會累積大量資料庫,近期也推出「數位化博物館地圖」,在Google Earth建立地標,包含各式各樣的聲音、影像,同為協會成員的小學老師就以此為教材,師生一起認識加蚋仔。

Just For You

Just For You