重啟公地放領讓地於民,到底是實踐土地正義還是造成更大的不公平?

圖/彰化縣農地重劃區空拍影像。彰化縣政府提供。

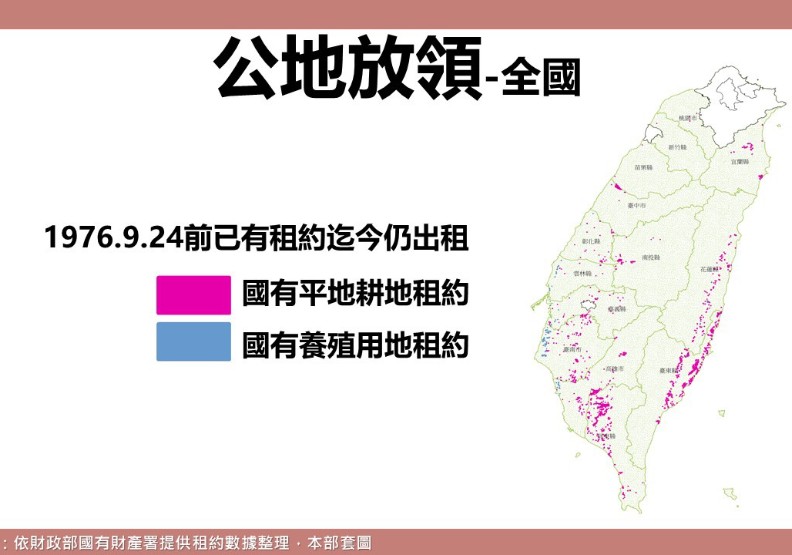

圖/彰化縣農地重劃區空拍影像。彰化縣政府提供。 總統賴清德於2025年11月21日,在彰化縣溪州鄉宣布政府將重啟公地放領政策。據了解,此政策自2008年以來已停辦約 17 年。內政部表示,初步盤點土地範圍約為近2000 公頃,納入國有平地耕地及養殖用地兩類,並設置「公地放領審議會」來推動。賴清德指出,該政策旨在「把土地還給真正耕作者」,也回應所謂「幾代人承租、實際耕種,卻無法放領」的歷史欠缺。但執行起來,仍得注意其引發的爭議與風險。

首先是「受惠範圍界定爭議」。由於政策限定承租於特定時間前、持續耕作、符合國土保育等條件,實務操作中可能出現「誰為自耕農」「耕作年限如何計算」「租賃契約合法性」等爭議。資料查核與歷史契約證明缺失,容易引發農戶申訴、地方政府審查負擔。

第二為「土地用途監督不足」。放領後若監督制度薄弱,可能出現農地轉賣、非農用途、土地閒置或租賃傾向。這將違背政策目的,並對國土保育構成挑戰。

第三是「地方政府與中央之間協調缺口」。地方政府工作小組、審議會雖已成立,但實務操作場域多樣、承租歷史複雜,若地方行政資源不足或處理效率低,可能造成流程拖延、農戶抱怨、政策信任受損。

第四是「公平性批判」:對於既往承租期稍晚、或契約關係不明者未被納入可能產生不公平感。此外,政策是否只惠及農業大型承租戶,而忽略小農、青年農民,亦有被批評之風險。

重啟公地放領:從歷史積遺到當代轉型的反思

良政也需要良好配套來幫忙

因此,在執行此政,需要「健全資料建立與審查流程」。建議政府加速建立國有土地承租契約及耕作證明資料庫,與財政部、內政部及地方政府數據串聯。同時制定透明且可追溯的申請審議流程與申訴機制,以減少爭議、提升政府信任。

此外,「強化農地用途監管與轉作限制」亦是重點。放領後應同步建立農地所有權轉讓限制、非農用途申請監控、農地閒置懲罰機制。可考慮訂定農地轉作、出售前優先回收條款,以確保「農地農用」初衷不被削弱。

第三,「配套產業扶植與資源協助」也需建立。取得土地所有權後,農戶仍需資金、技術、行銷等支援。建議配合青年農民、精緻農業、有機農業輔助計畫,並與產業鏈、地方政府協作,推動農村經營升級。透過輔導、補助、創新農業模式,實現土地所有權提升後的生產力提升。

第四是強化「地方政府執行與監督能力」。建議地方政府應成立專責「公地放領工作小組」,明確時程、責任單位、跨部會協作機制。地方政府亦應設置申訴通道、定期公開進度,以提升透明度與地方治理效能。

Just For You

Just For You